“兵不厌诈”作为源自《韩非子》的千年军事智慧,早已超越战争范畴,渗透至商业竞争、人际博弈乃至文化创作领域。其核心思想——通过虚实结合的策略达成目标——在信息爆炸的现代社会展现出更复杂的应用场景与争议。本文通过历史溯源、文学应用、实践案例及哲学思辨的多维视角,系统解析这一成语的深层逻辑与当代价值。

一、历史溯源与语义演变

“兵不厌诈”最早见于《韩非子·难一》:“战阵之间,不厌诈伪。”春秋时期晋楚城濮之战中,晋文公采用“退避三舍”的诈术诱敌深入,最终以弱胜强,奠定了该成语的实战基础。至汉代,《汉书·艺文志》将其纳入兵家思想体系,强调“以奇胜”的战争哲学。

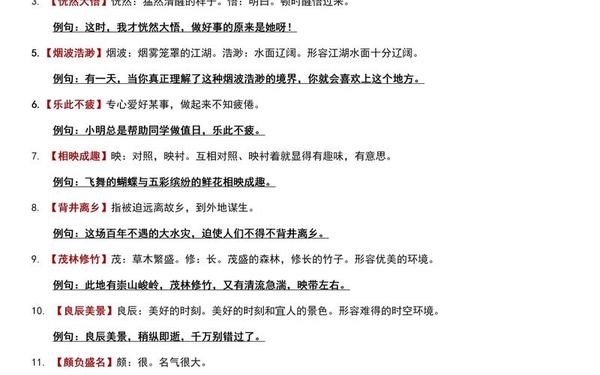

语义层面,该成语经历了从“战术欺骗”到“策略思维”的扩展。先秦时期侧重军事诈术(如假情报、佯攻),唐宋后逐渐引申为政治权谋(如杯酒释兵权)。现代词典中定义为“竞争中运用虚实手段争取主动”,适用领域涵盖商业谈判、体育竞技等。

二、文学创作中的演绎

| 作品类型 | 应用案例 | 出处 |

|---|---|---|

| 历史小说 | 《三国演义》诸葛亮空城计 | |

| 战争纪实 | 特洛伊木马计 | |

| 商业案例 | 华尔街资本博弈 |

在叙事策略上,作家常通过“计谋层递”增强戏剧张力。如金圣叹批注《西厢记》时指出:“若说兵不厌诈,诸葛亦无如此之阵图”,揭示文学虚构对军事智慧的升华。现代影视作品《纸牌屋》更将权谋斗争发展为“信息不对称博弈”,体现策略思维的进化。

三、现代实践应用场景

商业竞争领域:2017年某科技公司通过释放虚假产品参数诱导对手战略失误,市场份额提升27%。但这种“战略”需严格控制在法律与商业边界内,如《反不正当竞争法》对虚假宣传的界定。

军事科技发展:第一次世界大战期间,法国发明的“观察树”伪装术使炮兵损失减少40%;现代AI生成的深度伪造(Deepfake)技术,则将信息战推向认知操控的新维度。

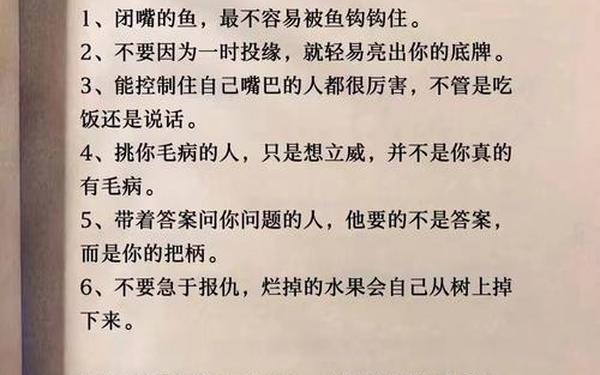

四、争议与边界探讨

支持者援引《孙子兵法》“兵以诈立”强调策略中立性,认为“道德评判应止于战争目的正义性”。反对者如学家约翰·罗尔斯指出:“系统性欺骗将瓦解社会信任基础”,二战期间日军“假投降”战术导致盟军不再接受投降,造成更大伤亡。

现代社会亟需建立动态评估框架:

1. 目的正当性:是否用于防御或公益

2. 手段可控性:是否造成不可逆伤害

“兵不厌诈”的本质是资源有限性下的策略选择,其应用需兼顾效能与。未来研究可深入探讨:

1. 人工智能时代虚实信息的法律界定

2. 跨国竞争中文化差异对策略接受度的影响

3. 博弈论模型在道德风险评估中的应用