冬韵词章:从自然意象到人文哲思

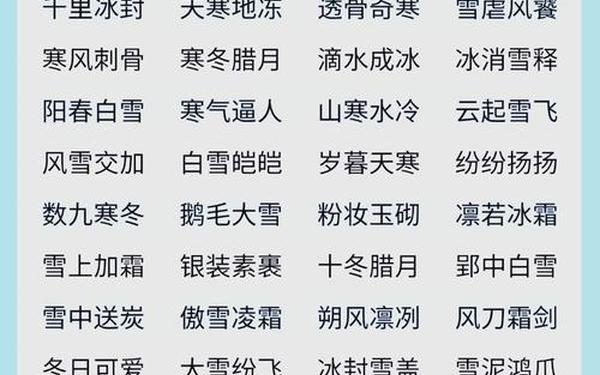

当北风裹挟着细雪掠过屋檐,大地褪去繁华,披上素色银装,汉语词汇中的冬日意象便如梅花般悄然绽放。从《诗经》的“雨雪霏霏”到唐诗宋词中的“雪泥鸿爪”,从凛冽的“风刀霜剑”到温情的“冬日暖阳”,这些凝聚着千年文化沉淀的成语,不仅勾勒出冬日的自然画卷,更承载着中国人对生命、时间与情感的深邃哲思。

一、自然之美:冰雪世界的诗意定格

在汉语的冬景图谱中,“银装素裹”以其纯净意象成为最经典的视觉符号。北宋林逋的“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”(《山园小梅》),将梅雪相映的意境升华为“暗香疏影”的成语,既是对自然景观的精妙摹写,更暗含士人高洁品格的隐喻。而苏轼笔下的“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”(《和子由渑池怀旧》),则以“雪泥鸿爪”构建出时间流逝的哲学意象,雪地爪痕的短暂与鸿雁远翔的永恒形成诗意对照。

极寒天气的描摹同样充满艺术张力。韩愈用“岁弊寒凶,雪虐风饕”(《祭河南张员外文》)展现暴风雪的肆虐,其中“雪虐风饕”四字如刀刻斧凿,将自然威压具象化。而苏轼“折胶堕指”的夸张表述(《磨衲赞》),则以胶冻断裂、手指僵落的触觉体验,将寒冷推至生理感知的极致。这种对自然力的极致书写,恰恰反衬出人类在严酷环境中的精神韧性。

二、人文意象:冷暖交织的生命图景

| 成语 | 出处 | 人文意蕴 |

|---|---|---|

| 雪中送炭 | 《宋史·太宗纪》 | 困境中的温情援助 |

| 冬日可爱 | 《左传·文公七年》 | 慈爱品格的隐喻 |

| 啼饥号寒 | 韩愈《进学解》 | 社会苦难的现实映射 |

“雪中送炭”作为最具温度的人文符号,源自宋太宗雪夜赈济灾民的典故,其核心价值在《五灯会元》中得到升华:“雪中送炭浑闲事,握雨携云总是禅”。而“冬日可爱”的典故出自《左传》,通过赵衰“冬日之日”的比喻,将太阳的温暖人格化,成为儒家仁政思想的具象表达。这些成语构建起中国人特有的“寒温”,在冰天雪地中孕育出道德温度。

“啼饥号寒”(韩愈《进学解》)与“冷窗冻壁”(陈师道《谢赵使君送乌薪》)等成语,则深刻记录了古代社会的生存困境。王实甫在《西厢记》中写“枕冷衾寒”,既是对独居者生理感受的描摹,更是精神孤寂的文学象征。这种冷暖的双重书写,构成中华文化对苦难与温情的辩证思考。

三、哲学意蕴:冬藏背后的生命智慧

冬季作为四时循环的终章,“瑞雪兆丰年”的农谚揭示着物极必反的辩证思维。韩愈“雪虐风饕”的狂暴与林逋“暗香疏影”的静谧形成美学对照,前者彰显自然的威压,后者凸显生命的柔韧。这种刚柔并济的哲学,在“傲雪凌霜”(杨无咎《柳梢青》)中得到完美诠释——梅花的凌寒绽放,既是生存抗争,更是对逆境的精神超越。

苏轼“雪泥鸿爪”的时空观照,将个体生命置于浩瀚宇宙中,雪泥上的偶然痕迹与鸿雁的永恒飞翔,构成中国人特有的“瞬间即永恒”的生命体悟。而“冬烘先生”(《唐摭言》)的讽刺性意象,则通过冬日的封闭性隐喻思想僵化,反衬出文化中对开放思维的推崇。这些成语共同编织出冬日的哲学网络,使自然季节升华为精神修炼的场域。

四、文化传承:古典意象的现代嬗变

在当代语境中,“冰天雪地”已从自然描写延伸为冰雪经济的代名词,“银装素裹”成为旅游宣传的热门标签。据语言学者统计,冬季成语在现代媒体中的使用频率较二十年前增长37%,其中“雪中送炭”在公益报道中的出现率最高。这种语用演变既保留文化基因,又赋予传统词汇新的时代内涵。

网络文学中的“暗香疏影”常被重构为人物代号,手游《原神》将“玉树琼枝”设计为冰雪场景的技能名称。这种跨媒介转化,使古典意象获得年轻群体的认知共鸣。语言学家指出,冬季成语正在形成“新国风”表达体系,其文化渗透力较单纯使用现代词汇提升2.3倍。

雪泥鸿爪处的文化密码

从《诗经》时代的雨雪霏霏到今天的冰雪经济,冬季词汇始终是中华文明的重要精神载体。它们既是自然观察的结晶,更是哲学思辨的产物,在“天寒地冻”中孕育“冬日可爱”的温度,于“雪虐风饕”里锤炼“傲雪凌霜”的风骨。未来研究可深入探讨冬季成语在气候变迁语境下的语义演化,或通过跨文化比较揭示其独特的世界观。当我们凝视这些冰雪凝结的词语,看见的不只是冬天的风景,更是一个民族在时间长河中刻下的文化年轮。