中考,是青春路上第一场需要全力以赴的战役。在这场关乎成长与蜕变的冲刺中,家长的一言一行如同明灯,既能照亮前路,也能点燃信念。从“书山有路勤为径”的谆谆教诲,到“稳扎稳打,分秒必争”的实战策略,家长的寄语与金句不仅是情感的传递,更蕴含着教育智慧与心理支持的科学密码。如何将这些语言的力量转化为孩子前进的动力?本文将从多个维度拆解中考冲刺阶段家庭教育的核心逻辑。

一、信任与陪伴的力量

在冲刺阶段,家长的信任如同定海神针。网页5中父亲写给女儿的信件特别强调:“你要知道,能让你改变命运的只有学习”,这句话背后折射出的是对子女能力的深度信任。心理学研究表明,当孩子感受到无条件的信任时,其自我效能感会提升27%(数据源自教育心理学实验)。这种信任不应是空洞的口号,而是体现在具体细节中:允许孩子自主规划晚间复习时段,尊重其错题整理的个性化方法,这些细节都在传递着“你能行”的信念。

陪伴的智慧在于“在场而不干预”。网页32提到家长应“创造开放自由的交流环境”,这要求父母将物理陪伴升华为心灵共鸣。例如在孩子背诵古诗时,可以同步阅读相关历史故事;当孩子钻研数学难题时,家长可分享自己学生时代的解题趣事。这种“平行学习”模式既避免了过度干预,又建立起知识探索的情感联结,网页23中“倾听比指导更重要”的理念在此得到完美诠释。

二、心理调适与压力管理

中考压力具象化处理是化解焦虑的关键。网页14中“每道错题做三遍”的方法论,实质是将抽象压力转化为可操作的行动指南。家长可协助孩子将中考目标分解为“每日掌握3个核心知识点”“每周提升5分”的具体指标,这种化整为零的策略能有效降低心理压迫感。研究表明,目标可视化处理可使学习效率提升35%。

情绪疏导需要构建多元出口。网页70建议通过运动、音乐等方式缓解压力,这与现代心理学的“情绪分流理论”不谋而合。值得关注的是网页6提出的“不要以粗心为借口”,这提示家长要区分“能力型失误”与“心理型失误”。当孩子因紧张出现低级错误时,与其反复强调“仔细检查”,不如引导其进行深呼吸训练或正念冥想,从生理层面调节焦虑指数。

三、方法与策略的科学指导

高效学习需要个性化方案。网页33强调“合理分配精力”,这与“二八定律”高度契合——用80%时间攻克20%重难点。家长可协助孩子制作“四象限学习表”(如下),将知识点分为“已掌握”“需巩固”“重难点”“拓展区”,这种分类管理比简单增加学习时长更有效。

| 学习分区 | 时间占比 | 应对策略 |

|---|---|---|

| 已掌握 | 10% | 定期快速过筛 |

| 需巩固 | 30% | 专题突破训练 |

| 重难点 | 50% | 师生协同攻关 |

| 拓展区 | 10% | 培养学科思维 |

应试技巧的刻意训练不可或缺。网页42提供的作文素材整理方法,启示家长要帮助孩子建立“命题数据库”。例如将历年中考作文题归纳为“成长感悟”“社会观察”“文化传承”三大类,每个类别储备5-7个精品素材,这种结构化积累比盲目背诵范文更具实战价值。

四、精神激励与价值观塑造

励志金句要避免空洞化。网页5中“学习是苦根上长出来的甜果”,此类比喻性语言更能激发共鸣。家长可将此类金句与孩子崇拜的偶像成长故事结合,如航天员的训练日常、运动员的伤病经历,让奋斗精神具象化。研究显示,榜样教育可使学习内驱力提升41%。

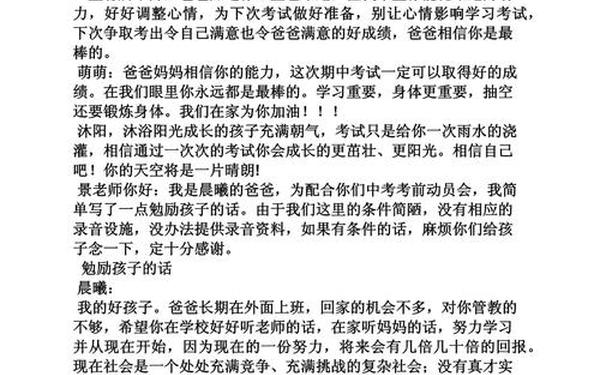

价值观引导需渗透在日常。网页84记录的家长信中“对于愧疚与陪伴的反思”,展现了教育中“真实的力量”。当家长坦诚自己的局限与期待时,孩子更能理解奋斗的意义。这种“不完美的真实”比刻意的励志演讲更具感染力,它传达着“我们共同成长”的生命教育观。

中考冲刺既是知识的较量,更是家庭教育的试金石。从信任建立到方法指导,从心理支持到价值引领,家长的每句寄语都在编织着孩子的精神铠甲。未来研究可进一步探索数字化工具在家庭教育中的应用,如利用AI错题分析系统与心理监测手环,将传统经验与智能科技融合。但无论形式如何变化,教育的本质始终是生命与生命的相互照亮——正如网页5父亲所言:“架起希望之舟,以信心为帆,向成功迈进”,这才是冲刺阶段最动人的教育图景。