文章的开头与结尾如同乐章的序曲与终章,是思想与情感的第一声呼唤与最终沉淀。它们或如惊鸿一瞥摄人心魄,或如余音绕梁发人深省,在有限的文字中承载着无限的艺术张力。无论是《百年孤独》中“冰块记忆”的魔幻开场,还是《》中“用双脚书写希望”的现代叙事,这些优秀的文本片段都印证着一个真理:精致的凤头与遒劲的豹尾,永远是写作艺术上的明珠。

一、结构美学:从凤头豹尾到意脉贯通

优秀开篇往往暗含“折叠时空”的智慧。鲁迅在《秋夜》中以“两株枣树”的重复句式开启文本,看似平淡的意象排列实则构建出冷峻的观察视角,为后文的批判性思考埋下伏笔。这种“冰山理论”式的写法,恰如海明威所言:“作家应该知道,自己写出的只是冰山一角,真正的重量在水下。”

结尾的艺术则在于“开窗见月”的升华。《》对无臂少年彭超的报道,在收束处跳出个案,将笔触延伸至对特殊群体系统性关怀的呼吁,使个体叙事升华为社会思考。这种从具象到抽象的思维跃迁,暗合了中国古典文论中“起承转合”的结构美学,让文章在闭合中保持开放性的思考空间。

二、语言艺术:修辞魔法的双重奏鸣

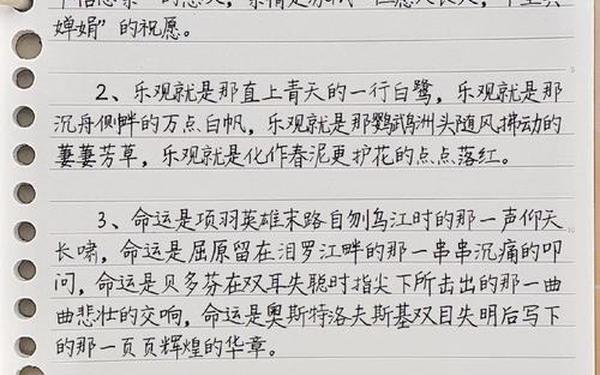

比喻在开篇中常扮演“认知桥梁”的角色。当丁德良将阅读喻为“探测世界的广袤”与“陪伴心灵的成长”,抽象概念瞬间转化为可触可感的画面。这种隐喻思维不仅符合认知语言学中的“概念整合理论”,更在神经美学层面激活读者的多感官体验,使文字产生“通感效应”。

排比句式在结尾处的运用则形成“情感共振”。如分享主题中“分享是博爱心境、思想深度、生活信念”的三重递进,通过韵律节奏的强化,构建出螺旋上升的语义场。这种修辞策略在心理学上符合“峰终定律”,即人们对体验的记忆往往取决于高峰时刻和结束感受,因此强有力的排比结尾能显著提升文本记忆度。

三、主题深化:从微观叙事到宏观关照

精妙的开头常蕴含“种子意象”。井冈山革命博物馆展陈的36颗图钉皮箱,既是个体生命的伤痕见证,更是红色基因的物质载体。这种意象选择暗合符号学中的“提喻”原理,以局部指代整体,使具体物件成为打开历史记忆的钥匙,实现“睹物思人”的传播效果。

结尾的升华往往需要“认知跳跃”。杨暄在探讨“轻阅读”时,从媒介形式分析转向“认识你自己”的哲学命题,这种思维跨度恰似王国维所说的“入乎其内,出乎其外”。神经科学研究表明,这种突然的认知转向能激活大脑前额叶皮层,产生顿悟式的阅读快感。

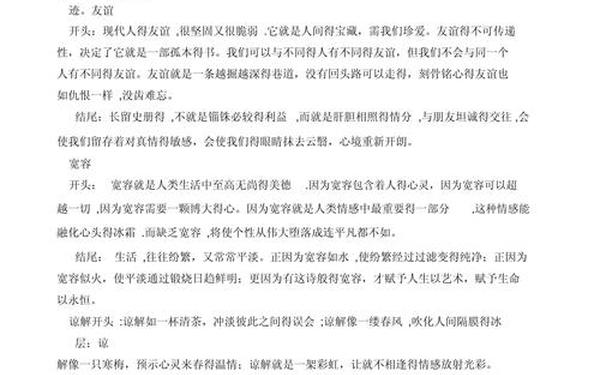

四、实用范式:经典模式的创造性转化

“热点导入法”在当代写作中展现强大生命力。《觉醒年代》的影视元素植入文章开篇,不仅降低认知门槛,更通过“具身认知”原理唤醒读者的集体记忆。这种写法既延续了《文心雕龙》中“观千剑而后识器”的创作观,又契合传播学中的“框架效应”理论。

“悬疑设问式”开头则暗合接受美学原理。如“如何在30分钟写出惊人文章”的提问,通过制造认知缺口激发探索欲,这种策略在脑科学层面能促使多巴胺分泌,维持阅读专注度。而“首尾镜像结构”的运用,如松尾芭蕉游记的开合呼应,在叙事学上形成完美的闭环结构,增强文本的完形心理效应。

在碎片化阅读时代,开头与结尾的艺术更需要“认知友好性”与“情感穿透力”的双重打磨。写作者既需掌握“五步开头法”(悬念、热点、冲突、对话、引用)的战术工具箱,更要理解“凤头豹尾”背后的人性洞察与认知规律。未来的写作研究或许可引入眼动仪实验,量化分析不同开头模式对读者注意力的捕获效率;也可通过自然语言处理技术,构建优秀开篇结尾的语义特征图谱。但无论技术如何演进,对人性共鸣的追求,始终是文字艺术不变的圭臬。