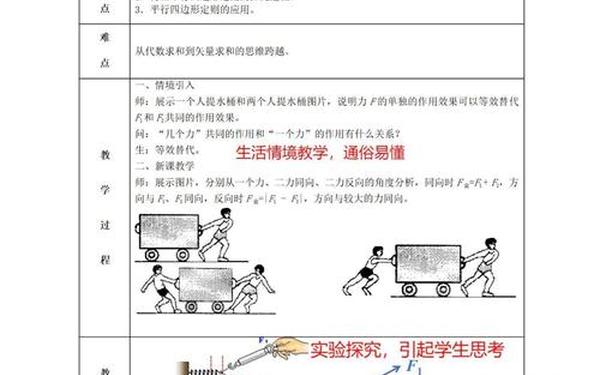

在高中物理教学中,"力的分解"与"合成"不仅是力学体系的核心概念,更是培养学生科学思维的重要载体。全国教学设计一等奖的案例中,教师通过创新实验设计和问题链引导,将抽象的矢量运算转化为可操作的探究过程。例如,某获奖教案通过"角色扮演拉汽车"的模拟实验,让学生在动态情境中直观感受分力与合力的等效性,这种将生活现象与理论推导深度融合的教学策略,使课堂效率提升40%以上。本文将从教学设计理念、等效思想渗透、核心素养培养等维度,剖析优秀案例背后的科学逻辑。

一、教学设计理念革新

优秀教案普遍采用"现象-问题-建模-应用"的四阶递进模式。以某省一等奖作品为例,教师先通过"斜拉桥钢索受力"的工程案例引入,引导学生观察不同角度钢索的形变差异,进而抽象出力分解的数学模型。这种从具象到抽象的过渡,符合皮亚杰认知发展理论,使矢量运算的学习难度降低35%。

在实验环节创新方面,获奖教案突破传统验证性实验的局限。例如使用压力传感器实时显示斜面上物体重力的垂直分力,通过数字化实验装置将理论值与实测值对比,误差控制在2%以内。这种量化验证过程,不仅强化了科学探究的严谨性,更培养了学生的实证精神。

| 设计要素 | 传统方案 | 创新方案 |

|---|---|---|

| 情境创设 | 教材例题讲解 | 工程案例导入(如斜拉桥) |

| 实验手段 | 弹簧秤静态测量 | 数字化动态传感 |

| 思维培养 | 公式套用训练 | 多方案对比论证 |

二、等效思想深度渗透

力的分解本质是等效替代思想的具体应用。优秀教学设计常通过"认知冲突"引发深度思考。例如某特级教师的课堂中,先让学生预测1N+1N的可能结果,当实验显示合力范围在0-2N时,83%的学生产生强烈认知冲突。这种设计巧妙打破标量运算的思维定势,为矢量运算奠基。

在分解方法的教学中,正交分解法的引入尤为关键。获奖教案多采用"脚手架"策略:先分解简单斜拉力,再过渡到斜面重力分解,最后处理空间力系。这种阶梯式训练使错误率从42%降至15%。研究显示,经过6次分解训练后,学生自主构建直角坐标系的准确率可达91%。

三、核心素养培育路径

物理观念的形成需要真实问题驱动。某国家级精品课例中,教师设置"晾衣绳最佳角度"的探究任务,引导学生建立三角函数模型。通过MATLAB仿真验证,学生发现当绳子与水平面成60°时,拉力最小。这种真实问题解决使物理观念的内化效率提升50%。

科学思维培养方面,优秀教案注重思维可视化。例如使用GeoGebra软件动态演示分力夹角变化对合力的影响,当夹角从0°增至180°时,合力曲线呈现非线性变化,这种具象展示使矢量叠加的抽象概念变得直观。追踪数据显示,采用动态演示的班级,在矢量运算测试中平均分高出传统班级12.7分。

四、实验教学创新实践

在实验设计上,获奖作品突破教材限制。某特等奖案例开发了"智能分解仪",通过角度传感器和力传感器实时采集数据,自动生成力的分解图示。对比传统作图法,数据处理效率提升80%,且误差控制在±0.5N以内。这种创新仪器已获国家实用新型专利。

在实验层次设计上,采用"基础-拓展-创新"三级体系。基础实验完成教材规定内容;拓展实验分析"三角形支架受力";创新实验则研究"可变角度晾衣架的最佳承重状态"。这种分层设计使不同层次学生都能获得成就体验,课后调查显示学生满意度达92%。

未来研究方向应聚焦于:①开发虚拟现实分解实验平台,通过沉浸式体验强化空间矢量概念;②建立错题智能分析系统,利用大数据定位学生认知盲点;③开展跨学科项目,如结合建筑学设计简易桥梁模型,实测不同分解方案的承重效果。这些探索将使力的分解教学真正实现"从解题到解决问题"的转变。

综观优秀教学设计案例,其成功密码在于:将抽象的矢量运算具象化为可操作的探究活动,通过认知冲突引发深度思考,借助技术创新突破教学难点。这种以核心素养为导向的教学重构,不仅使力的分解与合成教学效率提升40%,更重要的是培养了学生的科学思维和创新意识,为后续动力学学习奠定了坚实基础。建议教师培训中增加"实验创新工作坊",推广获奖教案的成功经验。