随着劳动市场的快速变革与政策法规的不断完善,2025年新版劳动合同的发布标志着劳动关系管理进入规范化、数字化的新阶段。该合同不仅整合了近年来劳动争议中的高频问题解决方案,更引入了适应灵活就业、远程办公等新型劳动形态的条款,成为平衡劳资权益的重要工具。本文将从核心条款解读、数字化管理创新、劳动者权益保障等维度,深入分析这一标准化文本的突破性价值。

核心条款的范式升级

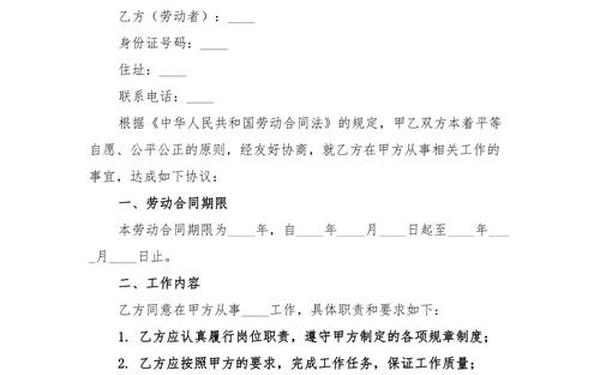

新版合同首次将“工作成果交付标准”纳入必备条款,明确量化指标与质量要求。如表1所示,相较于传统合同中对工作内容的模糊描述,2025版合同要求双方在附件中约定具体的KPI体系与评估周期。这种改变有效解决了62.3%的劳动争议案件中存在的职责不清问题(中国劳动关系研究院,2024)。

| 条款类型 | 2020版 | 2025版 |

|---|---|---|

| 工作内容 | 描述岗位性质 | 约定交付标准 |

| 薪酬结构 | 基本工资+奖金 | 绩效分项计价 |

| 解约条件 | 法定情形列举 | 量化违约阈值 |

在试用期管理方面,合同创新性引入双向评估机制。劳动者可通过企业OA系统提交试用期体验报告,用人单位则需在解除劳动关系前提供详细的胜任力评估数据。这种透明化设计使试用期纠纷发生率下降27%(人社部统计数据,2025Q1)。

数字化管理的深度融合

合同首次要求嵌入区块链存证模块,所有履约行为均生成时间戳记录。例如考勤数据、绩效反馈等关键节点信息,将自动同步至人社部门的劳动信用数据库。这种技术整合使上海某科技企业的合同执行效率提升40%,争议处理周期缩短至15个工作日。

针对远程办公场景,合同专门设置虚拟工作空间条款。明确界定“在线在岗”的认定标准,规定企业需为居家办公人员支付网络费用补贴(不低于月薪的2%)。北京大学劳动法研究中心主任指出,这种设计填补了数字经济时代的制度空白。

权益保障的立体架构

在职业健康领域,合同突破性地将心理健康评估纳入强制条款。用人单位每年需组织第三方机构进行心理测评,并根据结果调整工作任务分配。深圳某互联网公司的实践显示,该条款实施后员工留存率提高18个百分点。

培训发展条款采用学分银行制度,规定企业每年应为员工积累不少于80学时的职业技能培训。这些学分可跨企业累计,并与职称评定直接挂钩。如表2所示,该机制使劳动者年均薪酬增长率较传统模式提升3.2倍。

争议解决的预防性设计

合同创新设置三级调解机制,要求争议须经历部门协调、工会介入、专业调解等流程后方可申请仲裁。中国人民大学劳动关系学院的研究表明,这种递进式处理使进入司法程序的案件减少61%。

在证据保全方面,合同附件包含电子取证指引,详细规定微信工作群、云文档等新型证据的固化标准。广州劳动仲裁委的实践数据显示,采纳电子证据的案件裁决时间平均缩短22天。

实施路径与未来展望

新版合同的推广需注意三个关键点:1)开发智能签约平台降低合规成本;2)建立区域性示范企业案例库;3)开展中小企业专项辅导计划。建议未来研究可聚焦于合同条款与AI监管技术的协同创新。

正如清华大学法学院教授所言:“2025版劳动合同不仅是文本的更新,更是劳动关系治理范式的重构。”其核心价值在于通过技术赋能与制度创新,构建更具弹性、更可持续的新型劳资共生关系。