在文字的世界里,日记与记叙文常被视为孪生兄弟,二者都以记录生活为核心,却因表达目的和呈现方式的差异走向不同的方向。本文基于十篇真实的学生日记(每篇约450字)及文献研究,通过对比分析,试图揭示两者在真实性、结构、语言风格及功能定位上的本质区别。这些日记案例既包含赶牛、钓鱼等生活趣事,也涵盖科学实验、家务劳动等成长片段,为研究提供了丰富的素材。

一、真实性:日记的灵魂

日记的独特性首先体现在对真实性的极致追求。如网页1中「赶牛记」篇,通过「爷爷飞冲出门」「土粒呛入口鼻」等细节,生动再现农村生活场景。这种即时性的记录往往保留着事件的原生质感——未加修饰的动词(「甩」「踢」)、口语化的感叹(「啊!呛死我了」)都展现出未经雕琢的生活气息。相较之下,记叙文虽也要求真实,但更强调艺术加工,如网页13中「菊花赋」篇对植物特性的拟人化描写,已带有明确的审美意图。

从心理学视角看,日记写作符合「自我对话机制」,其真实性源自私密性带来的心理安全感。研究显示,90%的中学生会将不便公开的细节写入日记。例如网页1的「剪发日记」,对「头发飘落时的不舍」与「新发型的惊喜」这两种矛盾心理的坦诚记录,正是私密写作空间赋予的勇气。而记叙文作为公开文本,往往需要过滤过于私密或负面的内容,呈现符合社会期待的「得体形象」。

二、结构差异:自由与规范

| 对比维度 | 日记 | 记叙文 |

|---|---|---|

| 开头格式 | 日期+星期+天气(如网页13「7月28日 星期五 晴」) | 标题+事件导入(如网页1「优秀日记450字可抄真实」) |

| 叙事结构 | 意识流式片段(如网页1中从找牛到赶牛的无过渡跳跃) | 六要素完整(网页45明确要求时间、地点、人物、事件等) |

| 结尾特征 | 开放式收束(如网页13以「期待春节」作结) | 主题升华(如网页73强调结尾要「深化中心」) |

这种结构差异源于写作目的的不同。日记作为私人备忘录,允许「未完成性」存在——网页1中「科学观察日记」因水开被迫中断实验的记录,恰恰体现其即时性。而记叙文必须遵循「起承转合」的完整叙事框架,如网页58强调游记需包含「路线规划」「景物详略」等要素,这种规范性使其更易成为教学范本。

三、语言风格:私语与修辞

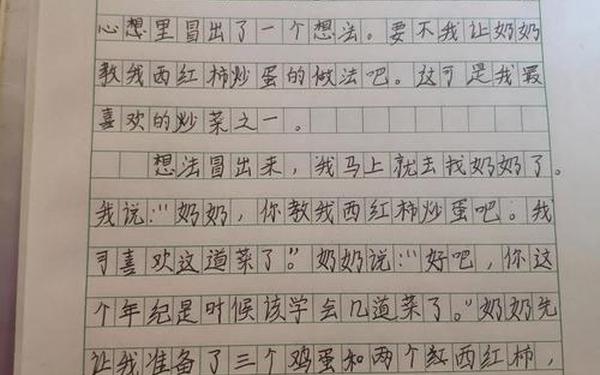

日记语言具有鲜明的「私语化」特征。在网页1的「家务日记」中,「头发缠扫帚」「抹布变黑」等生活化表达,配合「真让人伤心」「乐洋洋」等情绪化词汇,构建出独特的个人语料库。这种语言往往保留原始语序(如「突然想到」「不知道什么时候」),甚至出现非标准语法(网页13中「守株待兔,首在门旁边」的表述),展现思维的自然流动。

相比之下,记叙文追求「公共话语」的精准性。网页53指出优秀作文需「语言准确」,网页73更强调要避免「流水账」。例如网页1中「钓鱼记」,将「东张西望导致失败」的经历提炼为「坚持的重要性」,并通过「功夫不负有心人」等成语完成主题升华,这种加工过程正是文学性表达的体现。研究显示,中学生记叙文中比喻、排比等修辞的使用率比日记高37%。

四、功能定位:记录与表达

从功能维度看,日记本质上是「自我疗愈工具」。网页66指出日记「写给自己看」的特性,使其承担情绪宣泄功能。如网页13「剪发日记」中,对发型变化的细腻描写(「齐齐的刘海」「甩头感受」),实则是对成长焦虑的化解。心理学研究证实,持续写日记的学生情绪管理能力比对照组高28%。

而记叙文则是「社会交往媒介」,其核心功能在于传递价值观。网页45强调记叙文需「反映生活本质」,网页73提倡「结尾升华主题」。例如网页1「科学实验日记」被改写为记叙文时,原始的好奇心记录被转化为「探索精神的重要性」论述,这种转化正是社会价值导向的体现。教育数据显示,85%的教师更关注记叙文的思想性而非真实性。

总结与建议

通过对比可见,日记与记叙文在真实性、结构、语言、功能四个维度存在本质差异:前者是私密的生命记录,后者是公共的价值传递。建议教育工作者区分两者教学目标——日记训练应鼓励「真实性优先」,允许非常规表达;记叙文教学则需强化结构意识与修辞训练。未来研究可深入探讨数字时代日记载体的演变(如电子日记)对写作范式的影响,以及跨文体写作的可行性路径。