自1917年胡适发表中国第一首白话诗《两只蝴蝶》起,现代诗以自由的形式和深邃的意象,在百年间构建起独特的诗意世界。这些作品既是对传统诗歌美学的突破,也是时代精神的镜像,从戴望舒的《雨巷》到海子的《面朝大海》,从余光中的《乡愁》到北岛的《回答》,它们以不同的艺术维度诠释着现代人的精神图谱。

主题类型分析

现代诗的主题呈现多维度的精神探索。在家国情怀层面,艾青《我爱这土地》以"连羽毛也腐烂在土地里"的意象,将个体生命与民族命运熔铸一体;而余光中《乡愁》通过邮票、船票、坟墓、海峡的物象叠加,将地理阻隔升华为文化乡愁的永恒母题。这种"以小见大"的创作手法,使得家国叙事既具象可感又充满历史纵深。

在个人情感表达领域,席慕蓉《一棵开花的树》用五百年的佛前祈愿,将单相思的苦涩转化为宗教仪式般的唯美意境;郑愁予《错误》则通过"达达的马蹄"构建起时空错位的邂逅美学,其"美丽的错误"已成为现代汉语的经典悖论。这类作品往往借助自然意象(如花树、季节)承载复杂人性,形成"物我互喻"的抒情范式。

艺术特色解构

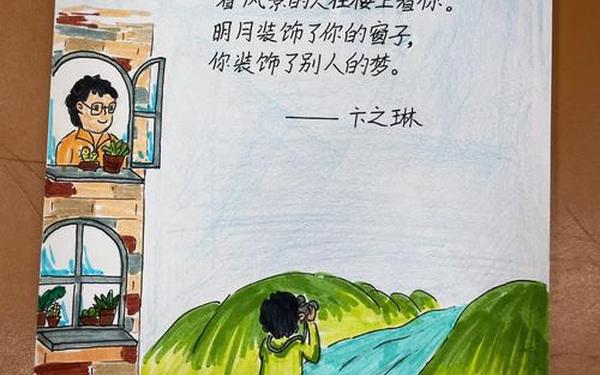

意象系统的创新是现代诗的重要突破。卞之琳《断章》通过"看与被看"的镜像关系,在四行诗中构建起哲学层面的相对论;冯至《蛇》将寂寞具象化为"绯红花朵的梦境",实现古典意境与现代心理的完美融合。这种意象的陌生化处理,既延续了"立象尽意"的传统,又注入了弗洛伊德式的潜意识表达。

在形式探索方面,徐志摩《再别康桥》以"轻轻/悄悄"的复沓节奏,创造出水波荡漾般的音乐性;北岛《回答》则用"卑鄙是通行证/高尚是墓志铭"的悖论修辞,形成思想爆破力。从新月派的格律实验到朦胧诗的反叛语言,形式创新始终与思想解放同步共振。

影响与传承

教育领域的经典化过程值得关注。据统计,《乡愁》《再别康桥》等作品在中学教材中的收录率达87%,其"船票—海峡"的隐喻已成为文化认同的启蒙符号。而舒婷《致橡树》通过"木棉与橡树"的意象对话,重塑了当代女性的独立意识,在高校文学课堂引发持续讨论。

国际传播层面,北岛作品被翻译成35种语言,其"我不相信"的宣言成为全球后现代思潮的东方注脚;顾城《一代人》的"黑夜给了我黑色的眼睛",更被海外学者视为解码中国八十年代精神史的关键密码。这些诗作的文化旅行,构建起现代汉语诗歌的世界性坐标。

| 诗作 | 作者 | 核心主题 | 经典诗句 |

|---|---|---|---|

| 《再别康桥》 | 徐志摩 | 离别美学 | "轻轻的我走了,正如我轻轻的来" |

| 《错误》 | 郑愁予 | 邂逅哲学 | "我达达的马蹄是美丽的错误" |

| 《一代人》 | 顾城 | 时代反思 | "黑夜给了我黑色的眼睛" |

总结与展望

这十首现代诗构成了汉语新诗的基因库,既有徐志摩式的音韵美,又包含北岛式的思想锐度。它们证明:现代性不是对传统的割裂,而是通过意象重组和形式创新实现的文化转译。未来研究可深入探讨数字时代的诗歌传播机制,或从神经美学视角分析经典诗作的认知激活模式。

建议建立现代诗语料库,运用自然语言处理技术量化分析意象群落的演变规律。跨媒介改编实践(如诗电影、AI诗歌生成)将为经典作品的当代诠释开辟新维度,使百年新诗在技术浪潮中延续其精神烛照。