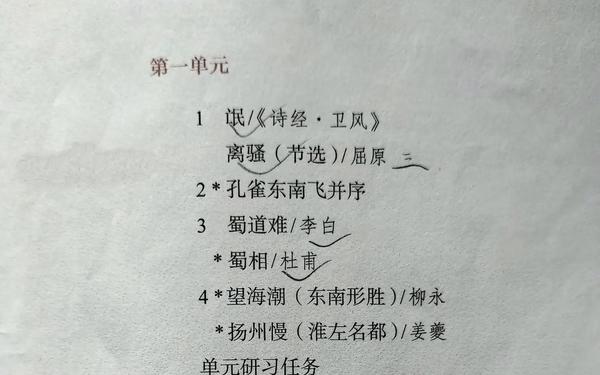

在浩如烟海的中国古典文学中,《孔雀东南飞》以其凄美缠绵的叙事与深刻的社会批判,成为跨越千年的爱情符号。这首长达1785字的乐府诗,不仅是中国文学史上第一部长篇叙事诗,更是封建礼教压迫下人性抗争的悲怆见证。从孔雀徘徊的意象到鸳鸯化魂的结局,它以诗化的语言构建了一个关于自由与禁锢、爱情与死亡的永恒命题。

一、封建礼教的婚姻绞索

诗歌开篇即以"孔雀东南飞,五里一徘徊"的起兴,暗示着焦刘婚姻悲剧的不可逆转性。在汉代"七出之条"的礼法框架下,刘兰芝因"举动自专由"的罪名被遣归,实则暴露了封建家长制对女性主体性的全面压制。焦母作为父权代言人,其"槌床便大怒"的暴烈与"东家有贤女"的算计,折射出礼教制度下婆媳关系的异化本质。

这种压迫具有深刻的时代结构性特征。诗中"受母钱帛多,不堪母驱使"的控诉,揭示了婚姻的买卖本质——刘兰芝的价值被简化为劳动工具与生育机器。而太守"赍钱三百万"的奢华聘礼,更是将婚姻异化为政治资本与财富交易的载体。这种制度性压迫,使得焦仲卿"终老不复取"的誓言,注定成为对抗整个封建体系的微弱呐喊。

二、人物性格的双重困局

| 角色 | 性格特质 | 行为模式 |

|---|---|---|

| 刘兰芝 | 刚烈自尊、才华横溢 | "严妆辞婆"的抗争姿态 |

| 焦仲卿 | 优柔寡断、孝道束缚 | "再拜还入户"的妥协行为 |

| 焦母 | 专制偏执、情感异化 | "遣去慎莫留"的决绝命令 |

刘兰芝的形象突破传统妇德范式,其"十三能织素,十六诵诗书"的多才多艺,与"妾不堪驱使"的自我觉醒形成强烈反差。在"却与小姑别,泪落连珠子"的细节中,既展现其情感丰沛,也暗示其难以融入封建家庭的角色困境。而焦仲卿"哽咽不能语"的软弱,恰是"孝道"驯化的产物,他的自杀既是殉情,更是对自身人格分裂的终极解脱。

值得注意的是,焦母的形象具有复杂心理维度。作为寡母,其对儿子的病态控制源于"夫死从子"制度下的生存焦虑。这种"羡憎情绪"(ressentiment)使婆媳矛盾超越个体恩怨,成为代际权力博弈的缩影。这种心理机制在印度民间故事中亦有印证,印证了东方家长制文化的共性特征。

三、艺术成就的巅峰造极

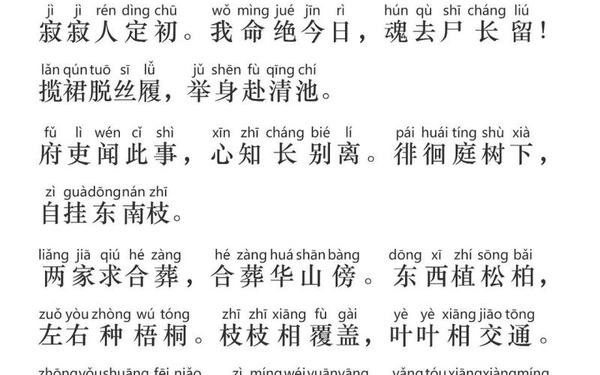

诗歌采用多声部叙事结构,通过人物独白与对话推进情节。如刘兰芝"君家妇难为"的控诉与焦母"何敢助妇语"的咆哮形成戏剧性张力,这种"赋"体铺陈与"比兴"手法的交融,开创了叙事诗的新范式。诗中"指如削葱根"的工笔描绘,与"枝枝相覆盖"的浪漫想象,实现了现实主义与浪漫主义的完美统一。

在象征系统构建上,"孔雀"意象既暗示婚姻离散,又象征美好品格的陨落。而结尾"鸳鸯相向鸣"的化魂结局,与《韩凭妻》中"连理枝"的意象形成互文,共同构建了中国文学特有的"死后团圆"母题。敦煌出土的汉简证明,这类殉情化鸟的故事在汉代已广泛流传,反映了民众对自由婚恋的集体想象。

四、创作年代的学术争鸣

关于诗歌的创作时期,学界存在汉末说与六朝说的持久论争。梁启超曾质疑其"青庐""龙子幡"等北朝习俗描写,但敦煌马圈湾汉简中"韩朋故事"残片的出土,证实此类婚俗在东汉已有雏形。诗中"华山畿"的地名争议,实则源于中国多地存在同名山丘的地理现象,不能简单归为南朝典故移植。

从文本结构分析,诗歌呈现明显的层累特征。核心叙事可能形成于汉末,而"两家求合葬"等细节或是魏晋时期增补。这种集体创作模式,恰是乐府民歌"感于哀乐,缘事而发"特质的体现。北大《两汉文学史参考资料》提出的"基本汉末说",为理解诗歌的时代性提供了折中视角。

五、现代启示与研究方向

这个悲剧在现代社会仍具镜鉴意义。数据显示,2023年中国婚姻家庭纠纷中,仍有21.3%涉及代际矛盾。诗歌揭示的"中间人失灵"现象(焦仲卿调解失败),对当代家庭关系调解具有方法论启示。建议未来研究可侧重:

- 比较文学视野下的东方婆媳母题研究

- 叙事诗形态学在数字时代的传播嬗变

- 基于社会心理学的封建家长制解构

学者章培恒提出的"分阶段累积说",为文本考古提供了新范式。而印度民间故事的比较研究,则打开了跨文化对话的空间。

《孔雀东南飞》犹如一柄双刃剑,既刺破了封建礼教的虚伪面纱,也划开了人性深处的光明与黑暗。当我们在"举身赴清池"的决绝中感受爱情的热烈时,更应警醒制度性压迫对个体命运的摧残。这首长诗不仅是文学丰碑,更是文明进程中的精神路标,指引着现代人在传统与现代的张力中寻找婚恋自由的真正答案。