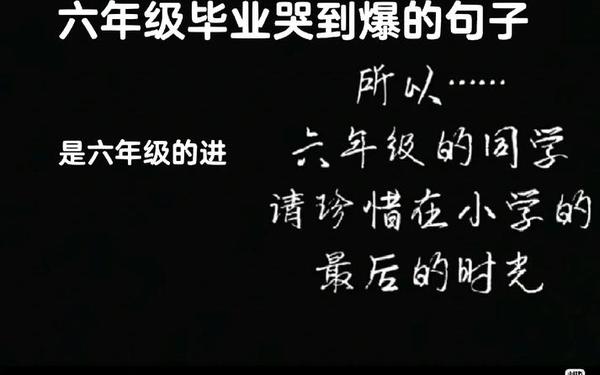

六月的蝉鸣裹挟着栀子花香,教室后墙的倒计时牌终于归零。当毕业照的快门声响起,那些藏在作业本里的悄悄话、操场上的追逐嬉笑、课桌上的涂鸦,突然化作一串串未说完的毕业语录,在记忆的胶片上定格成永恒。这些看似零散的句子,不仅是告别童年的注脚,更承载着少年们对成长最原始的注解。

一、语录中的情感共鸣

"拍毕业照只需要三秒,定格的却是三年",这句看似简单的感叹,实则浓缩了六年朝夕相处的重量。当我们翻阅同学录上"要做一辈子好朋友"的承诺,课间传阅的漫画书扉页写着"借阅者需贡献辣条一包",这些稚嫩笔迹构成的微观叙事,构成了集体记忆的密码本。

心理学研究表明,12岁儿童的离别认知呈现"具象化"特征,他们更擅长用具象物品承载抽象情感。就像那句"山野皆有雾灯,漂泊亦能归舟",用自然意象化解离愁,恰符合少年人特有的诗意表达。这种情感编码方式,使毕业语录成为跨越时空的情感存储器。

二、结构设计的美学意义

| 结构类型 | 典型案例 | 情感功能 |

|---|---|---|

| 循环呼应式 | "教室里的风扇还在转,只是坐下面的人不再是我们" | 时空对比强化怅惘 |

| 意象叠加式 | "山野皆有雾灯,漂泊亦能归舟" | 隐喻未来人生路径 |

| 诘问留白式 | "毕业是结束,还是新的开始?" | 引发哲学性思考 |

这些经过无意识修辞加工的文字,暗合"起承转合"的古典美学。如"世界继续热闹,祝你不变模样",前半句营造动态场景,后半句定格静态祝福,形成蒙太奇般的画面张力。这种语言结构的自洽性,使碎片化语录产生整体性情感冲击。

三、文学性与哲理织

"宝剑锋从磨砺出"与"新竹高于旧竹枝"的古典化用,展现着传统文化在当代校园的创造性转化。当00后少年写下"做个在规矩框架内享受自由的人",既延续了"从心所欲不逾矩"的儒家智慧,又注入新时代的个体意识。

教育学家指出,毕业季的创作高峰实质是认知发展的里程碑。那些"教室里的星星会记得我们的理想"的浪漫想象,与"停止奋斗就等于放弃生活"的现实宣言,恰好构成少年辩证思维的萌芽状态,预示抽象思维能力的质变。

四、社会价值的延伸可能

这些语录不应止步于纪念册的收藏。教育实践者可借鉴"时间胶囊"概念,建立跨届语录数据库,让不同世代的毕业心声形成对话。某校将历年优秀语录镌刻于"时光长廊",使碎片化表达升华为校本文化的重要组成部分。

从社会语言学视角看,这些文本是观察00后语言创新的绝佳样本。如"我们不是喜欢学校,而是喜欢教室里那群人",用解构主义消解制度概念,凸显人际关系本体价值,这种表达范式正重塑当代青少年的价值排序。

当最后一张同学录写完,当教室钥匙交还给教务处,这些毕业语录便成了打开记忆之门的密码。它们不仅是童年的休止符,更是青春交响乐的序章。未来的教育者或许应该建立"成长语料库",让每代人的毕业心声都能在时光长河中泛起涟漪,因为在这些稚嫩的文字里,永远跃动着生命最本真的力量。