灯火如昼的繁华盛景

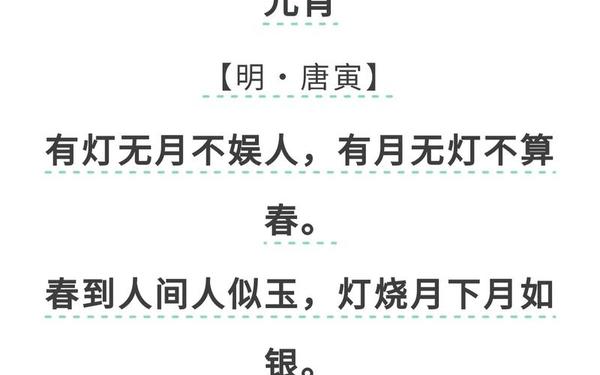

元宵节的夜晚,是光与影的盛宴。唐代诗人苏味道在《正月十五夜》中以“火树银花合,星桥铁锁开”描绘了长安城灯火通明的盛景,千门万户的灯影与天际星辰交相辉映,人潮涌动如星河倾泻。这种繁华不仅限于都城,明代唐寅的《元宵》则从市井视角捕捉了“满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神”的热闹,灯影下的人群、笙歌与市集,构成了一幅流动的民俗画卷。

灯火的意象不仅是视觉的狂欢,更承载着人们对丰饶与平安的祈愿。卢照邻在《十五夜观灯》中写道“接汉疑星落,依楼似月悬”,将花灯比作坠落的星辰与高悬的明月,暗示着天人合一的宇宙观。而宋代词人辛弃疾的“东风夜放花千树,更吹落,星如雨”,则以夸张的笔触将烟花与灯火升华为超越现实的浪漫想象,成为后世元宵诗词的经典范式。

月下情愫的婉约书写

元宵节亦是古典文学中的“东方情人节”。欧阳修在《生查子·元夕》中以“月上柳梢头,人约黄昏后”勾勒出朦胧夜色中的隐秘约定,而“不见去年人,泪湿春衫袖”的怅惘,则将个体情感与节日的群体欢庆形成强烈对比。这种“热闹中的孤独”成为元宵诗词的重要母题,如李清照南渡后所作《永遇乐》,以“如今憔悴,风鬟霜鬓,怕见夜间出去”的落寞,映衬出故国沦丧后的心理创伤。

诗词中的女性形象尤为鲜活。曹雪芹在《红楼梦》元宵灯谜中,借物喻情:“阶下儿童仰面时,清明妆点最堪宜。游丝一断浑无力,莫向东风怨别离”,以断线风筝隐喻命运无常,暗含对女性命运的哀叹。而宋代朱淑真笔下“但愿暂成人缱绻,不妨常任月朦胧”,则大胆表露了封建礼教束缚下女性对自由恋爱的渴望。

家国情怀的深沉寄托

元宵诗词中不乏对时局的隐喻与忧思。清代丘逢甲在《元夕无月》中疾呼“看到六鳌仙有泪,神山沦没已三年”,将台湾被割让的屈辱融入节日的缺月之叹,使个人悲怆升华为民族集体记忆。辛弃疾的《青玉案·元夕》更以“众里寻他千百度”的执着,暗喻对政治理想的求索,灯火阑珊处的孤影成为士人坚守气节的象征。

即使是盛世的书写,亦隐含讽喻。隋炀帝《元夕于通衢建灯夜升南楼》中“灯树千光照,花焰七枝开”极尽奢华,却与其暴政形成反讽;而唐代张祜“三百内人连袖舞,一时天上著词声”,表面描绘宫廷庆典,实则暗指统治者沉溺享乐。这些作品证明,元宵诗词不仅是节令的赞歌,更是历史的一面棱镜。

民俗记忆的生动再现

从饮食到游艺,诗词完整记录了元宵习俗的细节。符曾《上元竹枝词》中“桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘”,将汤圆的制作工艺与市井叫卖声熔铸为诗句。而“猜灯谜”这一智力游戏,在曹雪芹笔下化为精巧的隐喻:“天运无功理不穷,有功无运也难逢”,以算盘为谜底,展现民俗与文人趣味的交融。

节庆仪式亦被赋予文化象征。卢照邻《十五夜观灯》中“别有千金笑,来映九枝前”,描绘了贵族女子赏灯时的娇态;而范成大“吴台今古繁华地,偏爱元宵影灯戏”,则凸显了灯戏作为市民娱乐的普及。这些描写为今人重构古代社会风貌提供了鲜活切片。

总结与启示

元宵诗词如同一部多维度的文化史:它记录节日盛景,承载个体情感,折射家国命运,更凝固了千百年的民俗基因。这些作品的价值不仅在于文学性,更在于其作为社会史料的独特性。例如《东京梦华录》中缺失的市井细节,可在张择端未曾绘就的诗词中寻得补遗。

未来的研究可进一步探讨:不同朝代元宵诗词的意象流变如何反映社会变迁?地域文化差异对节日书写的影响几何?数字人文技术为诗词大数据分析提供了新可能,或能揭示隐藏的文本关联网络。正如元宵灯火照亮夜空,这些古老诗句仍在为中华文明提供着不息的精神光焰。