从《诗经》的“岂曰无衣?与子同袍”到毛泽东的“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”,战争始终是中国文学中不可回避的主题。在战火纷飞的年代,诗人以笔为刃,将铁马冰河、白骨黄沙的残酷与悲壮凝固成诗句。这些诗词不仅是历史的切片,更承载着民族精神的密码——既有对家国大义的讴歌,也有对个体命运的悲悯,既有“不破楼兰终不还”的豪情,也有“一将功成万骨枯”的控诉。它们共同构成了中国战争文学的多元光谱。

一、历史褶皱中的战火书写

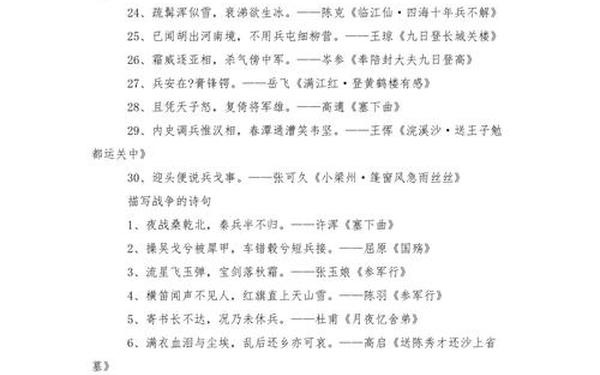

南北朝时期的《木兰诗》以“将军百战死,壮士十年归”勾勒出冷兵器时代的集体命运,十数字间浓缩了千百个家庭的生离死别。这种对战争群像的速写,在唐代王昌龄笔下演变为更具个体意识的“黄沙百战穿金甲”,铠甲上的每一道裂痕都暗藏着戍卒的乡愁。而宋代辛弃疾的“金戈铁马,气吞万里如虎”则折射出偏安王朝对收复河山的集体执念,诗中的刘裕北伐故事被赋予了南宋士人的政治隐喻。

至近现代,战争诗歌的时空维度发生裂变。陈毅《梅岭三章》中“此去泉台招旧部”的超现实想象,将革命者的生死观提升到神话层面;毛泽东“百万雄师过大江”则以新闻特写般的笔法,记录了解放战争的历史性时刻。这些作品在继承古典意象的又因现代性体验的注入而焕发新质。

二、血色图谱的意象密码

| 意象类型 | 代表诗句 | 情感内核 |

|---|---|---|

| 自然物象 | 李贺“黑云压城城欲摧” | 死亡压迫 |

| 人体符号 | 陈陶“可怜无定河边骨” | 生命消逝 |

| 器物象征 | 杜甫“烽火连三月” | 信息阻隔 |

| 色彩修辞 | 李华“尸填巨港之岸” | 视觉震撼 |

李贺在《雁门太守行》中构建的意象矩阵堪称典范:黑云、金鳞、燕脂、夜紫等浓烈色彩的碰撞,将战争的惨烈转化为视觉暴力。这种“以艳写悲”的手法,正如清代沈德潜所言:“长吉诗如百家锦衾,五色炫耀”。而杜甫“家书抵万金”的日常化书写,则通过书信这一微小载体,度量出战乱年代的情感价值尺度。

三、诗学传统的破立之争

儒家诗教影响下的战争书写,往往将个体命运纳入“修齐治平”的宏大叙事。王昌龄“不教胡马度阴山”的豪言,实质是“天下兴亡”理念的诗意转译。但晚唐于濆在《古宴曲》中揭露的“十户手胼胝,凤凰钗一只”,则撕开了盛唐气象的华美外袍,露出阶级对立的狰狞本相。这种现实主义的转向,标志着战争诗歌开始突破“美刺”传统,直面社会肌理的溃烂。

现代诗人对战争的表现维度更为多元。徐锡麟“何须马革裹尸还”延续了古典的悲壮美学,而穆旦在《赞美》中创造的“残缺的躯体迸溅出血色黎明”,则通过肉身破碎的意象解构了传统英雄主义。这种诗学观念的嬗变,折射出二十世纪中国知识分子的精神困境与文化选择。

四、跨文化视域中的战火镜像

对比美国现代战争诗,中国古典诗词更擅长用自然意象构建历史纵深。李白“由来征战地,不见有人还”中的玉门关,不仅是地理坐标,更是文明冲突的见证者。而科曼亚卡在《面对它》中聚焦的“安德鲁·强森”,则将战争创伤具象为个体生命的消逝。这种差异背后,是集体主义与个人主义的价值分野。

在全球化语境下,战争诗歌正在形成新的表达范式。叙利亚诗人阿多尼斯的“我的祖国是行李箱”,将流亡体验转化为存在主义隐喻;中国新生代诗人则尝试用赛博朋克元素解构战争叙事。这些探索提示我们:当无人机替代了金戈铁马,当网络战模糊了前线后方,战争诗歌需要找到新的美学支点。

从《吊古战场文》的血色黄昏到《梅岭三章》的旌旗十万,战争诗词始终在历史记忆与人性烛照之间寻找平衡。它们既是民族精神的图腾,也是解剖战争本质的手术刀。未来的研究可向三个维度拓展:一是战争诗歌的媒介转化研究,如影视、游戏中的诗意重构;二是创伤记忆的跨代际传递机制;三是人工智能写作对战争叙事的影响。当我们重读“凭君莫话封侯事”时,不应止于怀古,更需思考如何让这些血色诗篇成为和平的疫苗。