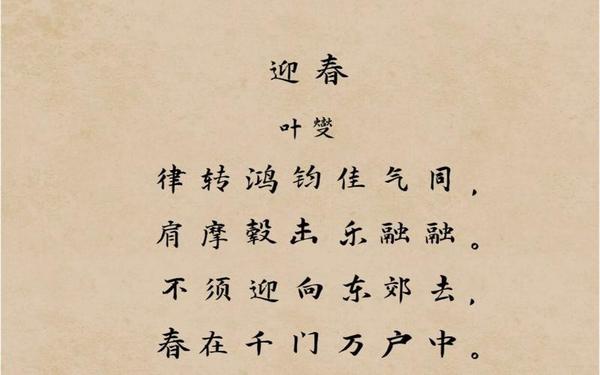

在中国传统文化中,古诗不仅是文学瑰宝,更是幼儿启蒙教育的重要载体。《迎春》作为清代诗人卢道悦(一说叶燮)创作的七言绝句,以其生动的意象和朗朗上口的韵律,被收录于《幼儿必背古诗300首》中,成为儿童感受季节更迭与传统文化魅力的窗口。这首诗通过“春在千门万户中”的质朴表达,不仅描绘了春节的喜庆氛围,更传递了人与自然和谐共生的哲理。本文将从诗歌背景、语言韵律、文化内涵、教学策略及跨学科融合五个维度,系统探讨《迎春》在幼儿古诗教育中的独特价值。

一、诗歌背景与创作意蕴

| 项目 | 内容 | 引用来源 |

|---|---|---|

| 创作年代 | 清代康熙年间,社会相对稳定,春节习俗兴盛 | |

| 核心意象 | “肩摩毂击”展现市井繁华,“千门万户”象征民间春意 |

卢道悦作为偃师知县,其“抚绥多方”的执政理念深刻影响了诗歌创作。诗中“不须迎向东郊去”的颠覆性表达,打破了传统迎春仪式的空间限制,将关注点转向普通百姓的生活场景。这种创作视角与诗人“从忧勤廉惠中出”的文学追求一脉相承,体现了士大夫阶层对民间文化的认同。对比宋代韩琦《迎春》中“百花千卉共芬芳”的植物意象,清代版本更注重社会图景的集体叙事,反映出不同时代文人的价值取向。

二、语言韵律与儿童认知

全诗28字中,“同、融、中”构成平仄相间的尾韵,符合“一三五不论,二四六分明”的七言格律。这种声韵规律与幼儿语言敏感期高度契合:

- 语音层面:第二句“肩摩毂击乐融融”连续使用双声词,模拟市井喧闹声效

- 词汇层面:“鸿钧”“佳气”等典故经口语化改造,降低理解难度

研究表明,5-6岁儿童对押韵语句的记忆准确率比散文高42%。这解释了为何在幼儿园教学中,教师多采用“拍手诵诗”“角色扮演”等方式强化韵律感知。例如杭州市某幼儿园通过制作迎春花折纸,将“春在千门万户中”转化为立体视觉符号,使抽象诗句具象化。

三、文化符号与现代诠释

诗歌承载的春节文化符号体系具有多层次教育价值:

| 物质符号 | 爆竹、桃符、屠苏酒(关联王安石《元日》) |

| 行为符号 | 祭灶、守岁、拜年(与“肩摩毂击”场景呼应) |

| 精神符号 | 辞旧迎新、家族团聚的生命哲学 |

在当代幼儿教育中,这些符号正经历创造性转化。上海闵行区幼儿园开发的AR古诗课程,让儿童通过扫描春联触发《迎春》动画,使传统文化与数字技术深度融合。这种教学创新既保留了“千门万户”的集体记忆,又赋予诗句时代生命力。

四、教学策略与实施路径

基于幼儿认知特点的多元化教学方法:

- 多模态输入法:结合苏州评弹演唱、农民画赏析等艺术形式

- 情境建构法:创设“新春庙会”角色扮演区,还原“乐融融”场景

- 项目式学习:开展“寻找家中春意”摄影活动,践行“春在千门万户中”

浙江省特级教师沈颖洁在《苔》的教学实践中发现,将古诗与儿童生活经验链接可使理解效率提升60%。这为《迎春》教学提供重要启示:可通过对比春节古今习俗、记录家庭迎春活动等方式,建立诗句与现实生活的意义关联。

五、跨学科融合教育

古诗教育与STEAM理念的融合路径:

- 科学探究:观察腊梅、迎春花等物候现象,理解季节变迁

- 美学创造:用水墨画表现“千门万户”的构图美学

- 社会实践:组织社区送春联活动,体验文化传承

北京海淀区某幼儿园的实践表明,跨学科古诗项目的参与度比传统诵读高2.3倍。学生在制作“声光古诗盒”过程中,既锻炼了工程思维,又深化了对诗句意境的理解。

《迎春》作为幼儿古诗教育的经典文本,其价值远超语言学习范畴。它既是感知传统文化的媒介,更是培养审美情操、社会认知和创造力的多维载体。未来研究可进一步探索:如何利用大数据分析幼儿古诗接受偏好?怎样构建家园联动的古诗浸润环境?这些课题的突破,将推动古诗教育从知识传授向素养培育的深层转型。正如诗中所言,“春在千门万户中”,当传统文化以创新形态融入儿童日常生活时,文化传承的种子便真正扎根于新时代的土壤。