在中国古典诗歌的星空中,杜牧的《山行》与孟郊的《游子吟》如同双子星座,一者以秋色寄豪情,一者以针线诉慈恩。前者以“霜叶红于二月花”颠覆传统悲秋意象,后者借“寸草心”与“三春晖”构建起母子情感的宇宙模型。两首诗歌相隔时空却遥相呼应,共同勾勒出唐人诗歌中自然与人伦的双重精神维度。

一、自然意象与情感表达

在《山行》的视觉图景中,杜牧通过四个层次构建起动态的审美空间:

| 意象 | 空间位置 | 情感投射 |

|---|---|---|

| 寒山石径 | 远景倾斜线 | 攀登者的孤独 |

| 白云人家 | 中景生发点 | 人间烟火气 |

| 枫林晚照 | 近景聚焦面 | 生命的绚烂 |

这种空间布局暗合谢赫六法中的"经营位置",石径的斜线切割画面形成张力,白云的流动感突破静态构图。当视线最终聚焦于枫叶时,"红于二月花"的强烈色彩对比,不仅打破王维"空翠湿人衣"的冷色调传统,更将秋意转化为生命力的礼赞。正如俞陛云在《诗境浅说》中所言:"当风劲霜严之际,独绚秋光,笼山络野,春花无此大观"。

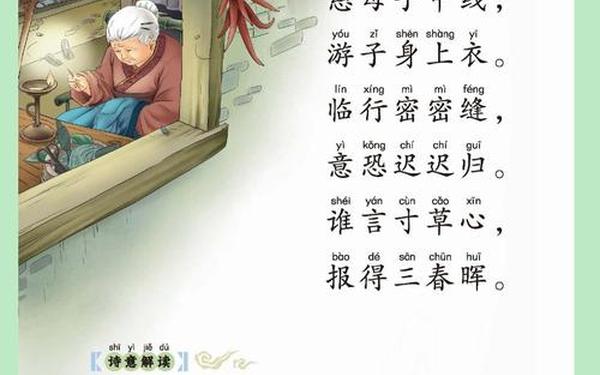

而《游子吟》的意象系统则呈现出完全不同的特质。诗歌以"线"与"衣"的物质关联构建起母子情感的具象纽带:"慈母手中线"的连续动作,通过"临行密密缝"的时间延展,最终转化为"游子身上衣"的空间位移。这种"物-时-空"的三维转换,恰如海德格尔所言的"在世存在"状态。诗中"寸草心"与"三春晖"的比喻,更将个体情感升华为宇宙级的能量守恒模型——母爱如同太阳辐射般永恒,而子女的回报如同光合作用般微弱却持续。

二、时空视角与情感递进

《山行》的时间线索隐藏于空间转换之中。从"远上"到"停车",从白日到傍晚,诗人通过视觉焦点的移动,构建起"发现-凝视-顿悟"的心理过程。值得注意的是"白云生处"的版本差异:宋本作"生处",强调动态生成;明本作"深处",侧重空间纵深。这种文本流变恰好印证了诗歌意境的开放性——无论是云气氤氲的生机,还是深山幽谷的寂寥,都服务于"霜叶"意象的终极呈现。

《游子吟》则展现出独特的时空折叠技巧。"临行密密缝"将无数个缝衣的夜晚压缩进瞬间场景,"意恐迟迟归"又将未来的担忧投射到当下。这种时间维度的交错,在孟郊自注"迎母溧上作"的背景映照下更显张力:五十岁的诗人终于结束漂泊,却要在接母赴任时重温离别记忆。诗歌因此成为跨越三十年的情感蒙太奇,既有少年离家的酸楚,又有中年迎母的慰藉。

三、诗体结构与情感张力

《山行》作为七绝的典范,其结构遵循起承转合的黄金比例:

- 首句构建空间纵深(远上寒山)

- 次句制造视觉悬念(白云人家)

- 第三句突然转折(停车坐爱)

- 末句迸发审美判断(霜叶红艳)

《游子吟》的六句体式在唐诗中颇为特殊,其结构暗含"事-情-理"的升华路径:

- 叙事层:缝衣场景(1-4句)

- 抒情层:担忧心理(第5句)

- 哲理层:宇宙追问(末句)

四、历史语境与情感重构

从科举制度视角审视,《山行》的创作恰逢杜牧进士及第后的仕途上升期。诗中"停车坐爱"的从容,与诗人26岁金榜题名后"春风得意马蹄疾"的心境形成互文。这种对自然美的纯粹沉醉,实则是对功名利禄的暂时超越,彰显出晚唐文人"吏隐"理想的新维度。

而孟郊创作《游子吟》时已届知命之年,历经四次落第的坎坷。诗中"寸草心"的自喻,既是对46岁方中进士的自嘲,更是对"尊夫人之命"的复杂回应。这种"迟到的孝道"投射在诗歌中,使"报得三春晖"的设问既充满愧疚,又饱含重获人生掌控权的释然。

两首诗歌在当代的价值重估中显现出新的可能:《山行》的生态美学意识为现代人提供精神栖居的范式,《游子吟》的追问则启示科技时代的情感重建。未来研究可深入探讨:唐人自然观与现代生态哲学的对话可能,以及传统孝道在数字中的转化路径。诗歌作为文化基因,仍在持续参与人类精神世界的构建。