农历正月十五的元宵节,是春寒料峭中第一场盛大的灯火狂欢。自隋唐至明清,文人墨客以诗句为镜,映照出元宵节的繁华盛景与深邃情思。从“火树银花合”的璀璨光影,到“月上柳梢头”的婉约情愫,二十首四句古诗如同一幅长卷,将节日的喧闹、文化的积淀与人性的温度交织成一曲跨越时空的乐章。

灯火盛景:人间星河的狂欢

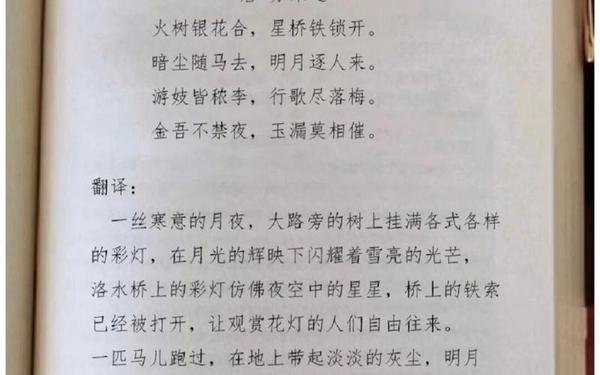

元宵节的灯火,是古代城市文明的璀璨注脚。苏味道笔下“火树银花合,星桥铁锁开”的盛唐长安,灯树如林,月光与火光交融,城门洞开,万人空巷的盛况跃然纸上。张祜的“千门开锁万灯明”更以数字强化视觉冲击,三百宫女联袂起舞的场面,将元宵夜的狂欢推向“天上著词声”的极致。这类诗句不仅描绘了灯火的物质形态,更暗含了权力对节日的塑造:隋炀帝建灯山、开宵禁,以“天上转”的宗教意象强化统治合法性,而宋代“东风夜放花千树”的烟花,则折射出市民经济的繁荣。

灯火亦是诗意想象的载体。卢照邻以“接汉疑星落”喻灯,将人间灯火与银河相连,构建了天人合一的浪漫图景;而唐顺之的“忽见清辉映月阑”,则通过光影对比,在喧闹中开辟出一片清冷意境。这种虚实相生的笔法,使灯火超越了照明功能,成为文人寄托理想的符号。

情感光谱:欢愉与孤寂的交织

元宵节的诗句,是集体欢愉与个体孤独的二重奏。欧阳修“月上柳梢头,人约黄昏后”的私语,将节日化作爱情萌发的温床,而“泪湿春衫袖”的今昔对比,又揭示了欢宴背后的永恒缺憾。辛弃疾的“众里寻他千百度”,在宝马雕车的喧嚣中突显寻觅的执着,最终定格于“灯火阑珊处”的孤独身影,这种反差恰似节日狂欢与人生困境的隐喻。

孤独在异乡情境中尤为深刻。王守仁独坐蛮村,以“赖有遗经堪作伴”自嘲,道尽士大夫在传统节日中的身份焦虑;而李清照的“不如向帘儿底下,听人笑语”,则通过旁观者视角,将国破家亡的哀痛隐入节庆的缝隙。这些诗句证明,元宵节不仅是集体的庆典,更是个体情感的放大镜。

民俗万象:从饮食到信仰的活态记录

古诗中的民俗细节,为今人保存了生动的历史切片。符曾的“桂花香馅裹胡桃”,详述了宋代元宵的制作工艺,“试灯风里卖元宵”更记录了市井叫卖的生动场景。卢照邻笔下“缛彩遥分地”的灯谜游戏,与崔液“何处闻灯不看来”的全民参与,共同构成古代元宵的智力狂欢。

节俗中亦沉淀着深厚的信仰维度。李商隐“羞逐乡人赛紫姑”的记载,揭示了迎厕神紫姑的巫俗传统;丘逢甲“欲向海天寻月去”的南海寻月,则暗含闽台地区“偷青”“祈福”的民间仪式。这些诗句不仅是风俗志,更展现了传统文化中世俗与神圣的微妙平衡。

诗艺流变:从盛唐气象到宋明哲思

元宵诗歌的艺术演进,映射着时代精神的变迁。唐代诗人善用宏大意象:苏味道以“金吾不禁夜”展现帝国气度,张祜用“动地京”强化空间震撼。至宋代,欧阳修“月与灯依旧”的物是人非,开启以个体经验解构节日的新路径;辛弃疾更将词体特性发挥到极致,通过“一夜鱼龙舞”的铺陈与“蓦然回首”的顿挫,完成情感的螺旋上升。

明清诗人则在历史维度中注入反思。王磐以“冷落了春风,憔悴了梅花”讽喻社会变迁,而唐寅“有灯无月不娱人”的辩证,则显露文人审美意识的觉醒。这种从集体叙事到个体书写的转变,恰似中国诗歌从古典向近世转型的缩影。

余韵:古诗照见的文化基因

二十首元宵诗作,如同一部微缩的文化史。它们既记录着灯火阑珊处的盛世光影,也沉淀着月下独酌的生命沉思;既展现市井百态的烟火气,又蕴含士人精神的孤高志。在当代,这些诗句不仅是文学遗产,更为理解传统文化提供了多维入口:从节俗考证到情感模式分析,从诗歌意象流变到社会心态研究,均具有学术开掘空间。未来研究或可结合数字人文技术,量化分析元宵诗歌的意象集群;或比较不同地域诗歌中的节俗差异,还原更立体的文化图景。当我们在“火树银花”中重读这些诗句,不仅是在回溯历史,更是在寻找中华文明中那份永恒的诗意与温情。