在璀璨的岁末灯光下,元旦联欢会的舞台不仅是辞旧迎新的仪式场域,更是一个通过语言艺术构建集体记忆的文化空间。主持人台词作为串联晚会的情感纽带,既要承载传统文化符号,又需融入时代精神,其创作既是对语言张力的探索,亦是对群体心理的精准把控。从《诗经》的赋比兴到现代多媒体舞台的声光互动,主持词始终在传统与创新的交叠中寻找平衡点,成为当代文化仪式的重要文本载体。

结构设计与情感共振

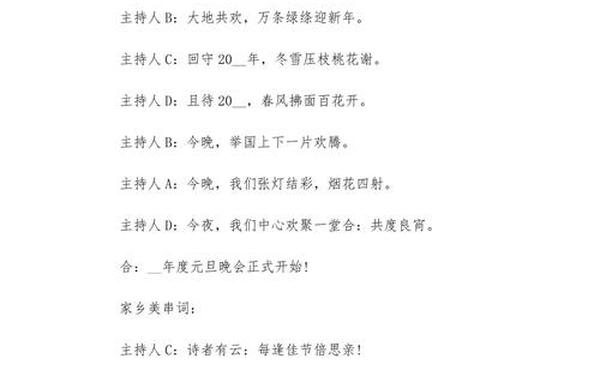

优秀的主持词需构建"起承转合"的完整叙事框架。在起势阶段,网页1中"普天同庆,一声爆竹辞旧岁"的排比句式,通过视听通感的营造瞬间点燃氛围。承转部分则需把握节奏变换,如网页41建议的"在舞蹈后引出歌唱时,用‘青春的律动向静心聆听’实现美学转换",这种张弛有度的结构设计能有效调控观众情绪曲线。

情感共振的达成依赖精准的群体心理洞察。网页40中"用《相亲相爱》串联团队精神",正是基于中国人集体主义情结的深层心理结构。而网页14通过"踏着新年宁静的钟声"的意象,将个体生命体验与时间哲学相勾连,创造了超越时空的情感共同体。

文化符码与时代创新

传统元素的重构是主持词文化厚度的根基。网页81提到的《满庭芳国色》将汉服美学融入现代舞蹈解说词,展现了"国潮"语境下的文化创新路径。这种创新并非简单堆砌符号,而是如网页1中"冬雪压枝梅花绽"到"春风拂面百花妍"的意象演进,实现了古典意境向现代审美的有机转化。

数字时代的表达革新要求主持词突破线性叙事。网页61建议"用‘跨越分秒颠覆世界’的元宇宙概念",这种科技感语言与网页17中"时光车轮"的传统隐喻形成张力。实践证明,AR虚拟主持人与真人主持的台词互动,能创造超现实的沉浸体验,这将是未来创新的重要方向。

语言美学与传播效能

语音层面的美学建构包含节奏韵律的精心设计。网页40"金菊吐丝,丹桂飘香"的双声叠韵,与网页1"火树银花、夜色阑珊"的视觉铺陈,共同构成通感修辞的典范。语义层面则需构建多义空间,如网页41"奇迹-从来只在我们手中",既指具体节目,又隐喻集体奋斗精神。

传播效能的提升依赖互动机制的创新。网页58辩论赛主持中的观众提问环节,其经验可移植至元旦晚会,通过实时弹幕抽取幸运观众参与台词接龙。网页59开业典礼的悬念式开场,启示我们可采用"盲盒式"主持词设计,在关键节点设置多版本台词备选,根据现场气氛智能切换。

群体记忆与仪式建构

主持词承担着构建集体记忆的文化使命。网页71"四个篇章的史诗叙事",通过"砼舟共济""风鹏正举"等符号,将单位发展史升华为奋斗史诗。这种记忆建构不同于网页29简单的时序罗列,而是创造"情感锚点",如特定年份的标志性事件重现,使个体记忆与集体叙事产生共鸣。

仪式的现代转型要求主持词突破程式化。对比网页46传统春节晚会模板,新兴的"解构式主持"正在兴起:主持人以"时光旅人"身份穿梭不同历史场景,用蒙太奇手法拼接传统民俗与未来想象。这种创新既保持仪式感,又注入新鲜活力。

在数字文明与传统文化深度交融的今天,元旦主持词的创作已超越单纯的语言艺术范畴,成为文化记忆工程的重要组成部分。未来的研究可聚焦于智能主持系统的情感计算模型构建,探索传统文化元素的数字化转译路径。实践层面建议建立"主持词基因库",运用大数据分析不同地域、群体的语言偏好,形成动态优化的创作系统。当每个字节都承载文化密码,每段声波都激荡集体记忆,主持词才能真正成为连接过去与未来的精神纽带。