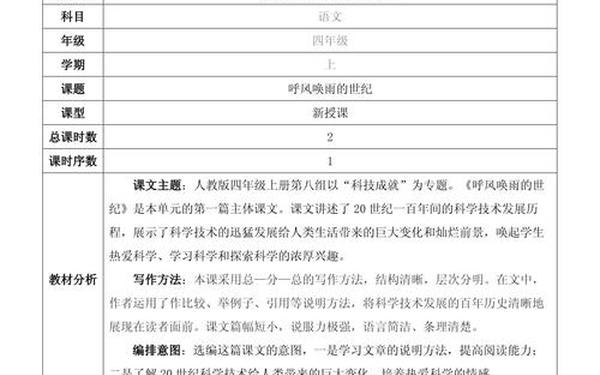

一、教学设计思路

1. 课时安排:通常分为2课时,第一课时以整体感知、字词学习和初步理解为主,第二课时聚焦课文内容分析、科技成就探讨及情感升华。

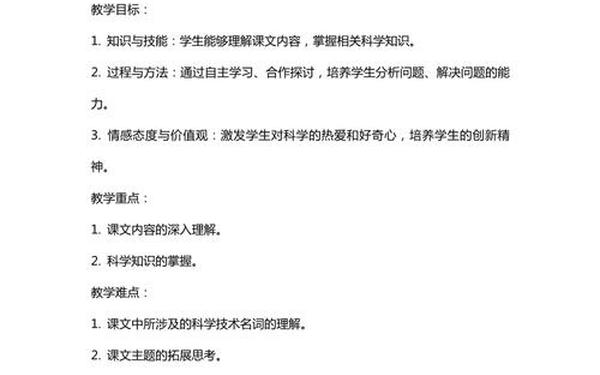

2. 教学目标:

知识目标:掌握生字词(如“唤”“程”“奥”),理解“呼风唤雨”“改观”等词语,学习说明方法(对比、举例)。

能力目标:通过朗读、讨论和资料收集,分析20世纪科技成就及其对人类生活的影响。

情感目标:激发学生热爱科学、探索科学奥秘的兴趣。

3. 教学活动设计:

导入环节:通过提问或视频展示现代科技成就(如5G、航天技术),引导学生思考“呼风唤雨”的含义。

字词教学:结合图片或生活实例解释“农耕社会”“原子核”等词汇,辨析“发现”与“发明”。

课文分析:

对比阅读:比较古人的幻想(如“千里眼”“顺风耳”)与现代科技成就(如望远镜、手机)。

诗句解读:通过“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”体会科技发展的迅猛与广泛。

拓展活动:分组讨论“21世纪的科技畅想”,或设计“未来科技产品”手抄报。

二、教学重点

1. 核心内容:

20世纪科技成就:如航天技术、互联网、原子能等,通过具体事例(如登月、深海探测)说明其对人类生活的改变。

说明方法:对比(农耕社会与现代生活)、举例(电视、程控电话)和引用(诗句、哲学家名言)。

2. 关键句子理解:

“20世纪是一个呼风唤雨的世纪”:引导学生结合课文和课外资料,分析“呼风唤雨”的双重含义(支配自然、科技力量)。

“人类生活的舒适和方便,是连过去的王公贵族也不敢想的”:联系生活实例(如空调、高铁)体会科技带来的物质与精神变化。

3. 难点突破:

“发现”与“发明”的区别:

发现:揭示已有事物(如原子核、光年外的天体)。

发明:创造新事物(如电话、飞机)。

诗句与科技的联系:通过“千树万树梨花开”比喻科技成就的爆发式增长。

三、教学流程示例(第二课时)

1. 复习导入:回顾生字词,提问“哪些科技成就改变了人类生活?”。

2. 重点段落研读:

第四自然段:列举科技成就(如登月、因特网),讨论“地球村”的概念。

对比分析:展示农耕社会与现代生活的图片,体会“依赖自然”到“科技主导”的转变。

3. 小组活动:

问题探究:如“现代科技是否全是好处?”引导学生辩证思考科技的双刃剑效应。

角色扮演:学生扮演科学家,介绍一项20世纪重大发明及其影响。

4. 总结升华:齐读最后一段,结合罗素名言,畅想未来科技。

四、作业与拓展

1. 实践作业:采访家人,记录20世纪与21世纪生活方式的差异。

2. 创作任务:以“未来的______”为题,写一篇科幻小短文或绘制科幻画。

3. 资料收集:整理21世纪新科技(如AI、量子计算),制作“科技剪贴报”。

五、教学资源

课件设计:包含科技成就图片、对比表格、诗句动画演示。

课外阅读:推荐《科学改变人类生活的100个瞬间》等书籍,加深理解。

通过以上设计,学生不仅能掌握课文内容,还能培养科学思维与创新意识,符合课标对“语文工具性与人文性统一”的要求。