作为中国古典诗歌的巅峰之作,《唐诗三百首》自清代蘅塘退士孙洙编选以来,便成为家喻户晓的启蒙读物。这部选集收录了77位唐代诗人的311首作品,涵盖五言古诗、七言律诗、乐府等多种体裁,既展现了盛唐气象的雄浑,也记录了乱世文人的悲悯。从李白“天生我材必有用”的豪情,到杜甫“国破山河在”的沉痛,再到李商隐“心有灵犀一点通”的婉约,这部诗集不仅是一部文学经典,更是一部承载中华文化基因的百科全书。在当今数字化时代,《唐诗三百首》依然通过教材、App、学术研究等多重渠道焕发新生,成为连接传统与现代的文化纽带。

一、编选背景与成书过程

《唐诗三百首》的诞生,源于清代乾隆年间蘅塘退士孙洙对传统蒙学教材的革新。彼时流行的《千家诗》因选篇混杂、体例不一,难以满足诗教需求。孙洙与夫人徐兰英以沈德潜《唐诗别裁集》为蓝本,秉持“择其尤要者”的原则,精选脍炙人口的唐诗名篇,最终于1764年完成编纂。其初衷在于打造一部“家塾课本”,既便于儿童记诵,又能让成人终身受益。这一目标使其在选材上兼顾艺术性与通俗性,例如收录杜甫《春望》等反映社会现实的诗作,同时避免过于艰深的作品。

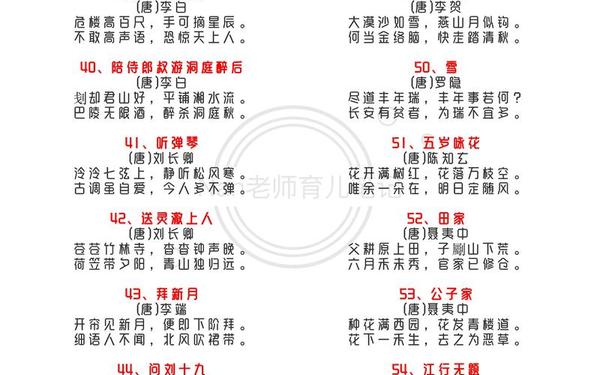

孙洙的编选策略体现了鲜明的儒家诗教观。他特别强调“温柔敦厚”的审美标准,如郑畋《马嵬坡》因符合这一标准而被收录。这种倾向也导致部分具有批判锋芒的作品被排除在外。据学者张忠纲统计,《唐诗三百首》未收录李贺、罗隐等诗人的作品,而白居易的讽喻诗仅占其入选总数的三分之一。这种取舍既反映了编者的文学偏好,也映射出清代文化政策对经典建构的影响。

二、体例结构与分类特点

全书的编排以诗体为纲,分为五言古诗、七言律诗、乐府等八卷。这种分类法既便于学习者掌握不同体裁的写作规范,也暗含对唐诗发展脉络的梳理。例如“五言古诗”卷以张九龄《感遇》开篇,凸显初唐复古诗风;而“七言乐府”卷收录李白《将进酒》等名篇,则展现了盛唐诗歌的革新精神。以下是主要诗体分布及代表诗人:

| 诗体 | 数量 | 代表诗人 |

|---|---|---|

| 五言古诗 | 40首 | 杜甫、王维 |

| 七言律诗 | 53首 | 李商隐、杜甫 |

| 乐府诗 | 32首 | 李白、王昌龄 |

值得注意的是,编者在诗体选择上存在明显偏向。古体诗约占三分之一,近体诗占三分之二,这种比例既符合唐代诗歌发展的实际趋势,也迎合了科举考试对格律诗的要求。但学者王运熙指出,选本忽略了一些创新性诗体,如张若虚《春江花月夜》这类七言歌行体的缺席,削弱了诗体多样性的呈现。

三、文学价值与艺术特色

作为唐诗精华的浓缩,《唐诗三百首》在题材上涵盖边塞、田园、咏史、赠别等多元主题。李白《蜀道难》以雄奇想象勾勒险峻山川,王维《山居秋暝》用“明月松间照”营造禅意空间,杜甫《兵车行》则以白描手法揭露战争创伤。这些作品不仅展现了个体情感,更构建了唐代社会的立体图景。陈寅恪曾以“以诗证史”方法,通过白居易《长恨歌》考证唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧背后的政治隐喻。

在艺术表现上,选集凸显了唐诗“情景交融”的美学特质。李商隐《锦瑟》通过典故叠加营造朦胧意境,杜牧《泊秦淮》借“商女不知亡国恨”的曲笔抒发忧思。这些技巧对后世文学影响深远,如宋代词人周邦彦的铺叙手法便脱胎于唐诗的意象经营。现代学者闻一多评价该选集“如万花筒般折射出唐诗的瑰丽光谱”。

四、历史地位与当代影响

自刊行以来,《唐诗三百首》便以“风行海内,几至家置一编”的态势成为国民读物。其成功源于三大特质:一是选篇精当,兼顾名家与名作;二是注释简明,蘅塘退士自注侧重典故溯源;三是传播便利,短小篇幅适合蒙学。据统计,仅20世纪80年代《唐诗鉴赏辞典》的销量即突破百万,而当代App如“唐诗三百首HD”更通过数字化手段让经典走入移动终端。

在教育领域,该选集被列为中小学必读书目。研究者发现,背诵《唐诗三百首》能显著提升学生的语言敏感度和文化认同感。例如杜甫《登高》中“万里悲秋常作客”的句法结构,已成为中学语文修辞教学的经典案例。选集中30%的作品被纳入高考古诗文默写范围,凸显其作为文化基因库的功能。

五、研究争议与学术探讨

尽管影响深远,《唐诗三百首》的编选标准始终存在争议。金性尧指出其三大缺憾:宫怨诗占比过高(达17首),未收录张若虚《春江花月夜》等名篇,以及对白居易的轻视。这种偏颇可能与清代士大夫的审美趣味相关——他们更推崇杜甫的沉郁顿挫,而非白居易的直白讽喻。部分诗作存在作者归属争议,如《登鹳雀楼》实为朱斌所作,而非王之涣。

当代学术研究正在突破传统框架。文化学者丁放提出“四维分析法”,从政治、经济、宗教、外交角度重新解读唐诗,例如通过王维的应制诗透视盛唐宫廷文化。数字人文领域则尝试用大数据统计高频意象,发现“月”“山”“酒”构成唐诗三大核心符号,这种量化研究为经典阐释提供了新路径。

《唐诗三百首》历经两个半世纪的文化淘洗,依然保持着强大的生命力。它不仅是诗歌艺术的集大成者,更是中华文明的精神镜像。未来研究可在以下方向深化:一是加强跨学科整合,如结合音乐学分析乐府诗的演唱形态;二是推动经典数字化,开发互动式学习平台;三是拓展国际视野,比较唐诗与日本俳句、波斯鲁拜体的异同。正如朱自清所言:“这部选本的价值,在于它让唐诗从书斋走向民间,从历史走进当下。”在文化自信建设的新时代,《唐诗三百首》将继续承担起传承与创新的双重使命。