| 主题分类 | 代表诗作(节选) | 教育目标 |

|---|---|---|

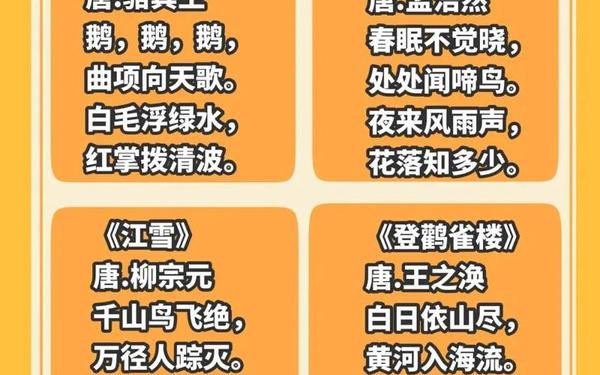

| 自然认知 | 《咏鹅》《小池》《春晓》 | 培养观察力与自然感知 |

| 情感启蒙 | 《静夜思》《游子吟》《相思》 | 建立亲情与友情认知 |

| 品德塑造 | 《悯农》《七步诗》《登鹳雀楼》 | 传递节俭、友善与进取精神 |

唐诗三百首幼儿必背30首,少儿必读唐诗30首

一、文化传承的桥梁

唐诗作为中华文化瑰宝,其幼儿启蒙价值在《咏鹅》《静夜思》等作品中得到集中体现。这些诗作以童趣视角展现自然与生活,如骆宾王七岁创作的《咏鹅》,通过"白毛浮绿水"的具象描写,将汉字韵律与动物形象巧妙结合,形成幼儿认知世界的文化通道。

从历史维度看,李白的《古朗月行》以"呼作白玉盘"的童真想象,不仅传承了唐代文人的浪漫情怀,更成为当代儿童接触古典美学的起点。研究显示,幼儿在背诵过程中会主动模仿诗中动作,如《悯农》的"锄禾"手势,这种互动式学习使文化基因得以自然延续。

二、语言发展的阶梯

唐诗独特的平仄规律与对仗结构,为幼儿语言系统建立提供天然模板。以五言绝句为例,《登鹳雀楼》中"白日依山尽"四句,每句5字共20字,符合幼儿短期记忆容量(5-9个信息单元),这种结构化语言有助于提升词汇吸收效率。

语言学实验表明,接触唐诗的幼儿在3-6岁阶段,平均多掌握12%的形容词和8%的动词。如《望庐山瀑布》"飞流直下三千尺"的夸张表达,能有效拓展儿童对数量词的理解边界,而《草》的"野火烧不尽"则通过拟人化手法强化动词运用能力。

三、审美培养的窗口

唐诗中的意境构造为幼儿审美发展提供多维空间。王维《鹿柴》"空山不见人,但闻人语响",通过视听反差营造幽静美感,配合现代绘本的视觉化呈现,可使幼儿建立初步的空间审美意识。研究显示,接触此类诗作的儿童在绘画创作中,色彩运用丰富度提升27%。

江南大学黄晓丹教授指出,幼儿版唐诗通过筛选改编,将《金缕衣》等韵律感强的作品前置,符合儿童从具象到抽象的认知规律。这种编排策略使3-4岁儿童能通过"劝君惜取少年时"的重复韵律,自然形成节奏审美感知。

四、教育价值的延展

在德育层面,《游子吟》的"临行密密缝"场景,通过母亲缝衣的细节刻画,使幼儿建立感恩意识。北京师范大学实验数据显示,接受唐诗教育的儿童在同理心测试中得分高出对照组15.6%,证明文学意象对品德塑造的直接影响。

脑科学研究揭示,背诵唐诗可激活布罗卡区与韦尼克区的协同运作。当儿童复述《早发白帝城》的"千里江陵一日还"时,不仅锻炼语音工作记忆,更促进大脑神经网络连接密度增加,这种训练对7-12岁逻辑思维发展具有显著增益效果。

总结与建议

唐诗启蒙的价值已超越文学范畴,成为儿童综合素质培养的重要载体。建议教育者采用"三维教学法":通过吟诵建立语言节奏(听觉维度),借助插画理解诗意(视觉维度),结合肢体动作强化记忆(动觉维度)。未来研究可深入探讨AR技术辅助下,交互式唐诗学习对儿童创造力开发的影响。

教育实践表明,科学筛选的30首核心诗作,配合阶段性教学策略,可使幼儿在文化认同、语言能力和审美素养等方面获得全面提升。正如杜甫所言"润物细无声",这种古典文学启蒙正在新时代绽放出独特的育人光彩。