| 核心争议点 | 支持观点 | 反对观点 |

|---|---|---|

| 秦王是否真的恐惧 | 唐雎以同归于尽姿态迫使秦王妥协 | 秦制森严,带剑威胁不符合史实 |

| 故事真实性 | 战国策文学性塑造英雄形象 | 安陵终被灭,结局与文本矛盾 |

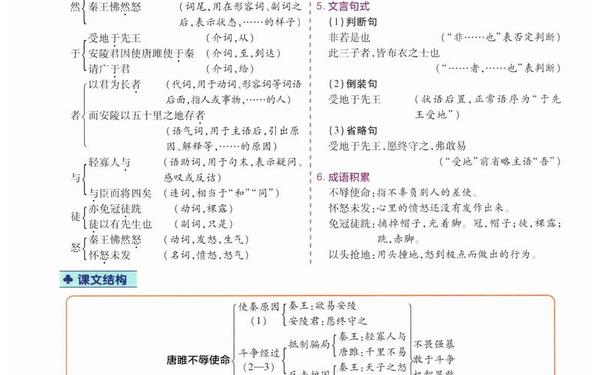

在《唐雎不辱使命》中,唐雎以布衣之怒震慑秦王的场景,成为中国古代外交史上的经典片段。秦王是否真的因恐惧而屈服,抑或这场交锋仅是文学虚构?这一争议不仅关乎历史真实性的辨析,更涉及权力博弈、人性心理与文化符号的多重解读。

一、历史背景与文本真实性

公元前225年,秦国已灭韩亡魏,安陵作为魏国附庸仅存五十里疆土。秦王提出“五百里易地”实为吞并的幌子,这与张仪欺楚、蔺相如护璧等事件的政治逻辑一脉相承。安陵最终仍被秦所灭,这与文本中“徒以有先生也”的结局存在根本矛盾,暗示故事可能经过艺术加工。

宋代学者鲍彪曾质疑:秦法规定侍者不得持兵器,荆轲尚需藏于地图,唐雎“挺剑而起”的描写显然违背制度。秦王嬴政一生鲜有怯懦记录,面对荆轲尚能冷静反击,却对唐雎“长跪而谢”,这种反差成为质疑真实性的关键依据。

二、秦王性格的矛盾性

文本中的秦王呈现出“外强中干”的双重性:他先以“伏尸百万”恫吓,却在唐雎拔剑时瞬间色挠。这种戏剧化转变,实为《战国策》塑造反秦叙事的常见手法。通过将秦王描绘为“色厉内荏”的暴君,反衬唐雎“忠君爱国”的义士形象。

但历史中的嬴政更具政治理性。灭韩亡魏后,他需要安抚诸侯国民心,对安陵采取怀柔策略符合战略需求。唐雎的强硬态度,可能促使秦王重新评估战争成本与政治收益,所谓“畏惧”实为权衡利弊后的暂时妥协。

三、唐雎策略的心理威慑

唐雎的核心威慑并非武力威胁,而是建构“士之怒”的符号体系。通过列举专诸、聂政、要离等刺客,他将个人行动与天道征兆相联系,暗示刺杀秦王将引发“天下缟素”的政治地震。这种将个体行为升华为天命示警的话术,成功动摇了秦王的心理防线。

从博弈论视角看,唐雎采用“可信承诺”策略:通过销毁谈判余地(挺剑而起),迫使秦王相信其同归于尽的决心。这种“光脚不怕穿鞋”的博弈姿态,在强弱悬殊的外交场合往往能创造奇迹。

四、文化符号与历史语境

《战国策》成书于秦末汉初,六国遗民通过塑造唐雎形象,宣泄对暴秦的集体记忆。文本中“布衣之怒”的论述,成为后世反抗暴政的精神图腾,其象征意义远超史实本身。明代评点家称此篇为“弱国之光”,凸显其在民族文化心理建构中的特殊地位。

当代学者指出:该故事符合战国策士的叙事模板——通过语言机锋扭转强弱态势。类似的“逆袭”情节在《触龙说赵太后》《邹忌讽齐王纳谏》中均有体现,反映战国时代“士”阶层的话语权争夺。

五、学术争议与再诠释

支持文学虚构说的学者强调三点矛盾:1. 安陵结局与文本不符;2. 带剑威胁违背秦制;3. 秦王性格与史书记载冲突。而主张历史真实性的研究者则认为:秦制存在特例,且文本细节(如“长跪”礼仪)具有战国特色,不宜以汉律否定。

新历史主义视角提出“叙事真实”概念:即便事件经过艺术加工,仍折射出战国末期小国存亡的政治智慧。唐雎的故事,本质是弱国外交策略的寓言化表达。

秦王对唐雎的“畏惧”,本质是权力博弈中的策略性退让,而非个体层面的心理崩溃。这个故事的价值,在于揭示强弱对话中勇气与智慧的杠杆效应。未来研究可结合出土简帛,进一步考证战国时期安陵国的外交策略,同时从传播学角度探讨文本如何成为反抗暴政的文化符号。历史的迷雾中,《唐雎不辱使命》始终闪耀着人性的光辉——那是以弱抗强的勇气,更是对尊严的不屈坚守。