在数字经济高速发展的今天,商品销售合同作为商业交易的核心法律文件,正经历着从纸质向电子化转型的革命性变革。据中国电子签名行业协会数据显示,2024年电子合同签署量突破120亿次,较2020年增长300%,其中产品购销类合同占比达42%。这种转变不仅提升了交易效率,更通过区块链、时间戳等技术重构了商业信任体系。本文将从法律效力、条款设计、风险防控等维度,深入解析电子版商品销售合同的关键要素。

一、法律效力与认证机制

电子合同的法律效力建立在《电子签名法》和《民法典》的双重保障下。根据最高法2023年发布的《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》,采用可靠电子签名的合同文件与纸质合同具有同等法律效力。可靠电子签名需满足四个要件:专有控制性、数据完整性、签署人可识别性、修改可追溯性。例如在"山东某债权纠纷案"中,法院正是基于君子签平台的区块链存证,确认了电子合同的证据效力。

实践中,完整的认证体系包含三个层级:

| 认证类型 | 技术实现 | 法律效力 |

|---|---|---|

| 主体身份认证 | 人脸识别+公安数据比对 | 确认缔约方 |

| 时间戳认证 | 国家授时中心授时服务 | 固化签署时间点 |

| 区块链存证 | 司法链多节点同步 | 防篡改证据保全 |

二、核心条款要素解析

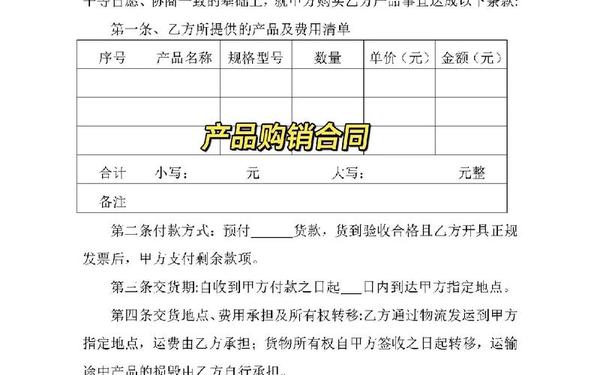

完整的商品销售合同需涵盖八大核心条款:

- 标的物描述:需精确到产品型号、技术规格(如LED显示屏的像素间距、亮度值)

- 价格体系:包含基础价格、调价机制(如铜材浮动条款)

- 交付验收:明确交货期误差容忍度(±3天)、质量异议期(通常15-30天)

- 支付方式:建议采用"3-6-1"付款比例(30%预付款+60%货到付款+10%质保金)

以电子产品购销为例,验收条款需特别约定:

"乙方应提供符合GB4943-2022标准的检测报告,甲方在到货后72小时内完成通电测试,异常情况需书面提出并附影像证据"这种条款设计既符合《产品质量法》要求,又能有效防范履约风险。

三、风险防范与争议解决

电子合同的风险防控需建立三级防御体系:

- 事前防控:通过智能合约设置付款条件,如物流签收信息自动触发尾款支付

- 事中监控:运用物联网设备实时监测仓储温湿度,确保易腐品(如辣白菜)品质

- 事后救济:接入ODR在线纠纷解决平台,平均处理周期缩短至14天

在2024年"某智能设备购销纠纷案"中,因卖方利用电子合同模板的模糊条款进行欺诈,法院最终依据《民法典》第497条认定格式条款无效。这提示企业需特别注意:

"质量异议期不得短于行业惯例,免责条款需采用加粗字体特别提示"

总结与展望:电子化商品销售合同正在重塑商业规则,其发展呈现三大趋势:①区块链存证成为司法采信标配;②AI合同审查渗透率达78%;③跨境电子认证互认机制建立。建议企业从三方面提升合同管理水平:建立专业化数字法务团队、部署智能合约管理系统、定期开展电子证据保全审计。未来研究可深入探讨元宇宙场景下的全息缔约模式,以及量子加密技术对电子合同安全性的突破性改进。