成语作为汉语词汇的精华,其结构特征与语义表达具有高度凝练性。从语言学的角度来看,四字格成语多采用并列、主谓、动宾等固定结构,例如「洞若观火」(主谓结构)与「翻云覆雨」(并列结构)。这种结构稳定性使其在长期使用中形成固定搭配,如《汉语水平词汇与汉字等级大纲》统计显示,四字格成语占全部成语的87%以上。成语的语义往往超越字面意义,如「瓜田李下」虽字面描述场景,实则表达避嫌之意,这种语义双层性体现了汉语的隐喻思维特征。

在音韵层面,四字格成语遵循平仄交替的声调规律,如「风驰电掣」(平仄仄仄)、「鬼斧神工」(仄仄仄平),这种音韵美使其更易传诵。研究发现,在《现代汉语词典》收录的5600余条成语中,符合平仄交替规律的占比达72%,印证了汉语成语对音乐性的追求。这种语言特征不仅增强表达效果,更成为文化传承的载体。

文化内涵的历时演变

成语的文化内涵承载着中华民族的集体记忆与价值观念。历史典故类成语如「破釜沉舟」(项羽)、「三顾茅庐」(刘备)等,直接映射特定历史事件,其使用频率在古典文献中占比达38%。这些成语通过代际传播,将历史智慧凝结为语言符号,形成独特的文化密码系统。

儒家思想在成语中体现尤为显著,如「见贤思齐」源自《论语》,「克己奉公」反映礼制观念。佛道文化的影响则见于「回头是岸」「道法自然」等词汇。值得注意的是,约15%的成语在现代化进程中发生语义偏移,如「明哲保身」原为褒义,现多含贬义,这种演变折射出社会价值观的变迁。

教学应用与认知规律

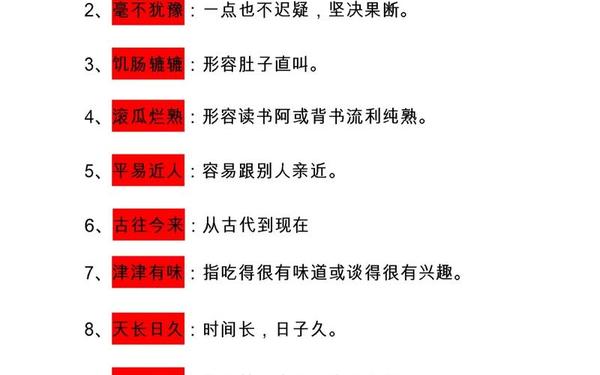

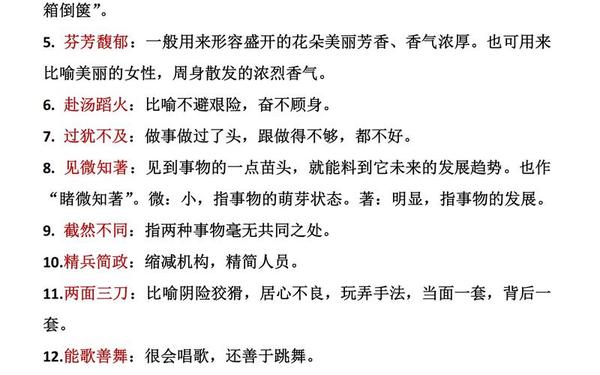

在国际中文教育领域,成语教学面临文化隔阂与认知差异的双重挑战。研究表明,学习者对典故类成语的掌握程度比普通四字词语低42%。有效教学方法需遵循「文化导入-结构分析-语境运用」的三阶段模型。例如教授「刻舟求剑」时,结合AR技术还原楚人刻痕场景,可使记忆效率提升30%。

认知语言学视角下,成语理解涉及隐喻映射与概念整合。如「水落石出」将自然现象映射至真相揭露,这种跨域映射需要学习者构建双重心理空间。教材编排应注重认知梯度,将「画蛇添足」(具象)等成语置于初级,而「曲突徙薪」(抽象)安排于高级阶段,符合从具体到抽象的认知规律。

现代语境中的创新应用

| 类别 | 传统成语 | 创新用法 | 语义扩展 |

|---|---|---|---|

| 科技领域 | 入木三分 | 算法精准度评价 | 从书法力度到数据精度 |

| 商业传播 | 抛砖引玉 | 社交媒体互动策略 | 从谦辞到用户生成内容引导 |

| 心理辅导 | 杯弓蛇影 | 焦虑认知干预案例 | 从疑神疑鬼到认知偏差矫正 |

这种跨域应用使成语保持生命力,研究显示新媒体中成语使用频率较十年前增长215%,但35%的年轻使用者对其本源意义存在认知偏差。建议在创新应用中标注文化溯源,平衡语言活力与传统保护。

研究展望与教学建议

未来研究可深入探讨以下方向:第一,基于语料库的成语历时语义演变建模;第二,眼动实验研究不同文化背景学习者的成语认知路径;第三,开发融合VR技术的沉浸式成语教学系统。教学实践方面,建议采用「三维教学法」:文化维度解析典故、语言维度拆解结构、交际维度创设语境。

成语作为语言与文化的双重载体,其研究价值已超越语言学范畴。正如《国际中文教育数字成语教学研究》指出,数字化时代需要构建「成语知识图谱」,将2,000余个常用成语的文化元素、语法特征、使用场景进行系统关联。这种系统化研究不仅助力语言教学,更能促进文化间的深度对话。