钱塘江大潮,自古以来被称为“天下奇观”。这一自然奇景不仅吸引了万千游客,更被收录为人教版四年级上册语文第一课《观潮》的核心内容。作为小学语文教材的开篇之作,这篇课文通过生动的语言和细腻的描写,将潮水的壮丽与自然的伟力展现得淋漓尽致,同时也承载着培养学生观察能力、语言感知力和文化认同感的重要使命。

一、课文主题与背景

《观潮》以钱塘江大潮为描写对象,通过作者耳闻目睹的视角,展现了潮来前、潮来时、潮头过后的景象变化。文章开篇点明“钱塘江大潮自古以来被称为天下奇观”,既是对自然景观的赞叹,也暗示了中华文化中对自然力量的敬畏。

从地理背景来看,钱塘江大潮的形成与杭州湾特有的喇叭形江口地形密切相关。课文后的“知识点”部分科学解释了潮水成因:江口宽度从上百公里逐渐收缩至三公里,潮水受两岸挤压形成高达数米的水墙。这种自然现象与人文景观的结合,使课文兼具科学性和文学性。

二、结构与写作手法

文章采用“总—分—总”结构,共五个自然段,层次分明:

| 段落 | 描写重点 | 修辞手法 |

|---|---|---|

| 第1段 | 总述大潮的“奇观”地位 | 直抒胸臆 |

| 第2段 | 潮来前的平静与人群期待 | 环境烘托 |

| 第3-4段 | 潮水由远及近的动态过程 | 比喻、夸张 |

| 第5段 | 潮退后的余波与江水变化 | 对比手法 |

在写作技巧上,作者运用了多感官描写:

这些手法不仅增强了画面感,也符合四年级学生“边读边想象画面”的语文素养培养目标。

三、语言特色与教学价值

课文语言兼具准确性与形象性。例如:

从教学角度看,该课文承载三大功能:

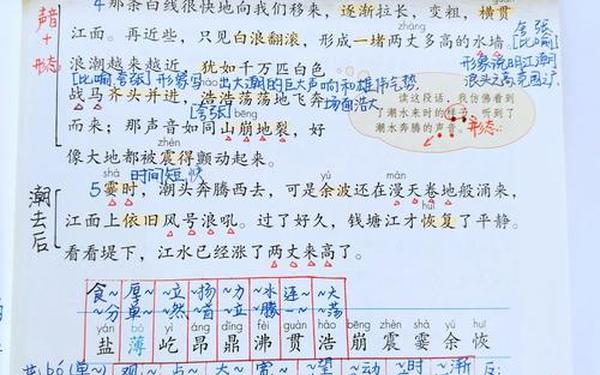

1. 语言积累:要求掌握“鼎”“沸”“贯”等13个生字,背诵三、四自然段;

2. 观察训练:引导学生学习“按时间顺序”“抓特征”的观察方法;

3. 文化认同:通过对自然奇观的描写,激发学生对祖国山河的热爱。

四、延伸知识与跨学科关联

课文后的“知识点”板块提供了丰富的延伸内容:

| 学科关联 | 具体内容 |

|---|---|

| 地理 | 喇叭形河口地形与潮汐关系 |

| 物理 | 水流速度与地形阻力的相互作用 |

| 历史 | 海宁盐官镇作为观潮胜地的渊源 |

这些内容与小学科学课程中的“地球与宇宙”单元形成呼应,体现语文作为工具学科的综合价值。教师可通过“观潮时间计算”“潮汐谚语收集”等实践活动,深化学生对课文的理解。

五、教学实施与反思

根据教材分析,本课教学需把握两个关键:

1. 朗读指导:通过轻重音处理(如“闷雷滚动”读低沉,“山崩地裂”读激昂),帮助学生感受文字韵律;

2. 想象训练:利用“你仿佛看到/听到什么”的提问,引导学生将文字转化为脑内影像。

值得注意的是,部分学生可能因缺乏实地观潮经验而难以理解“两丈多高”等具体描述。对此,教师可结合视频资料或比例模型进行直观教学。对比不同版本教材(如部编版与人教版)中对同一主题的呈现差异,能拓展学生的比较分析能力。

总结与建议

《观潮》作为四年级语文的开篇之作,既是语言训练的载体,也是文化传承的纽带。其教学价值体现在:

未来教学中,可尝试以下创新:

1. 结合VR技术模拟观潮场景;

2. 设计“潮水形成”科学实验;

3. 组织钱塘江文化主题研学活动。

正如王维在《鹿柴》中“返景入深林”的细腻观察,《观潮》的教学也应引导学生既见文字之美,更悟自然之道。这种双重维度的学习,正是语文教育从“工具性”走向“人文性”的生动实践。