在文字的世界里,每个考生都如同一位建筑设计师,既要掌握稳固的结构原理,又需拥有灵动的美学思维。中考作文既是语言能力的试金石,也是思想深度的展示台。通过分析上千份考场佳作与写作策略,我们发现:优秀作文往往遵循“技巧为骨,真情为魂”的规律。以下将从写作基础、结构设计、情感表达三个维度,结合具体案例与理论依据,拆解考场作文的创作密码。

一、基础要素:搭建文字基石

考场作文的成败往往在细节处见分晓。阅卷老师平均每篇作文的批改时间不足90秒,因此字迹工整、卷面整洁等基础要素直接影响第一印象。研究表明,同等水平的作文,字迹工整者分数可高出3-5分。如2024年山东某考生的《今天,我终于管住了自己》,通篇采用蓝笔书写,字距控制在方格四分之三处,行段分明,如同精心排版的印刷品,为其赢得卷面分优势。

标题与开篇的打磨更是关键。知乎高赞范文《生长的力量》以“窗台上的茑萝”起笔,通过植物意象引出成长主题,既规避了俗套的题记式开头,又营造出诗意空间。这种具象化手法暗合教育学家杜威“经验即教育”的理论——将抽象概念转化为可感知的具象符号,更易引发共鸣。

二、结构布局:编织思维脉络

考场作文需在有限篇幅内完成思想的起承转合。横向并列式结构因其清晰的层次感备受青睐,如《在岁月的堤岸慢慢行走》分设“平静步伐”“校准方向”“坚定信念”三个板块,每个板块嵌入古诗文名句,形成“主题句+意象+升华”的黄金结构。这种结构借鉴了建筑学中的模块化设计理念,既保证逻辑严谨,又便于考场快速构思。

纵向递进式结构则擅长展现认知深化过程。2023年湖北满分作文《温暖我的瞬间》以“发现父亲皱纹”为线索,经历“视觉冲击—情感触动—生命感悟”三层递进,完美诠释了心理学家马斯洛“高峰体验”理论——通过微小事件触发认知飞跃。该文还巧妙运用“摩托车—汽车—背影”的时空对比,使情感张力随结构推进不断增强。

三、情感表达:灌注文章灵魂

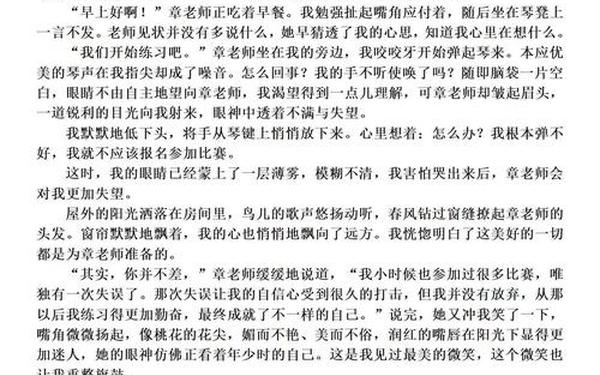

真正打动阅卷者的往往是文字中流淌的真情。《感谢那个为我提灯的人》通过“作业本上的醉汉字”“图书馆的午后阳光”等细节,将母爱具象化为可触摸的生活片段,印证了作家汪曾祺“人间烟火气,最抚凡人心”的创作观。文中“母亲眼角纹路”的描写,与朱自清《背影》中的“月台攀爬”形成跨时空呼应,展现经典文学母题的当代演绎。

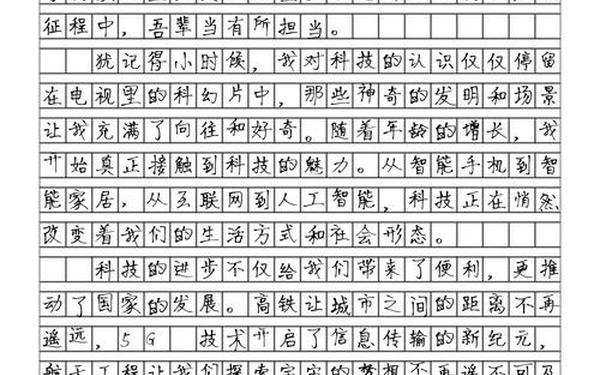

青春成长类题材更需平衡个体体验与普世价值。2025年备考范文《我正在准备》采用“学习计划—体育锻炼—心理调适”三维叙事,既体现中学生真实生活状态,又将个人奋斗升华为时代精神。文中“茑萝越冬”的意象复现,暗合中国传统文化中“岁寒三友”的象征体系,使个体叙事获得文化纵深感。

在人工智能辅助写作日益普及的今天,考场作文的不可替代性恰恰在于其人性温度。未来研究可深入探讨:如何将AI的素材整合优势与人类的情感创造力有机结合?怎样建立更科学的作文评价模型?但核心始终未变——正如叶圣陶所言:“写作是心有所思、情有所感,而后有所撰作。”掌握技巧而不囿于技巧,让文字成为思想与情感的自然流淌,这才是考场作文的终极奥秘。