诗歌是儿童感知世界的独特窗口,四年级下册第三单元的综合性学习“轻叩诗歌大门”以现代诗歌为载体,通过阅读、仿写、创作等活动,引导学生用诗意的语言表达对自然、生活的观察与思考。本单元不仅要求学生完成400字左右的诗歌创作,更注重培养其对语言韵律的敏感度、想象力的延展性以及情感表达的艺术性。本文将从教学目标、创作技巧、实践策略等多维度展开分析,并结合具体案例探索小学诗歌教学的创新路径。

一、单元教学目标解析

本单元的核心目标包含三个层次:基础层要求掌握29个生字、23个会写汉字及17个词语的积累;能力层强调通过《短诗三首》《绿》等经典诗歌的赏析,理解比喻、拟人、排比等修辞手法的运用;素养层则聚焦于“观察-想象-表达”的创作链条培养。例如《繁星(七一)》通过“月明的园中,藤萝的叶下,母亲的膝上”三个意象叠加,教会学生如何用简练语言构建情感空间。

对比《义务教育语文课程标准》第二学段要求,本单元特别强化了“文学阅读与创意表达”任务群的教学实践。如《白桦》一诗的学习,既需引导学生感受“毛茸茸的枝头/雪绣的花边潇洒”中的视觉美感,也要鼓励其模仿句式创作类似景物诗,实现从鉴赏到创作的迁移。

二、诗歌创作核心要素

| 要素 | 具体要求 | 教学策略 |

|---|---|---|

| 意象选择 | 具象化、生活化(如雨滴、落叶) | 开展“自然寻宝”观察活动 |

| 修辞运用 | 比喻、拟人使用率超80% | 提供句式模板仿写训练 |

| 情感表达 | 避免直白,借景抒情 | 通过绘本阅读体会情感隐喻 |

以获奖作品《太阳喝醉酒》为例,“太阳喝醉酒/不小心撞倒山头/就倒在山头后面”巧妙运用拟人手法,将落日景象转化为充满童趣的叙事,这种“故事化诗歌”创作法能有效降低写作难度。教师可引导学生建立“自然现象—联想事物—情感投射”的三步创作模型,如观察春雨联想到“天空的竖琴”,表达对生命的礼赞。

三、教学实践策略创新

突破传统写作教学的桎梏,本单元可采用“五感观察法”激活创作灵感。例如在《绿》的教学中,除了视觉层面的“墨绿、浅绿”,还可引导学生闭眼聆听风吹叶动的声音,触摸不同叶片的质感,将多维度体验转化为“绿色的交响乐”等诗意表达。某实验班级的数据显示,采用多感官教学法的学生,诗歌中意象丰富度提升42%。

分层指导策略同样关键:对写作困难生提供“问答法”支架,如“春天在哪里?在柳枝的舞蹈里”;对能力较强学生则鼓励“排比法”进阶训练,仿照《风》的结构创作组诗。某校通过建立“诗歌成长档案袋”,收录学生从初稿到定稿的修改痕迹,使63%的学生在三个课时内实现创作水平的显著提升。

四、评价体系构建探索

打破单一的结果性评价,本单元宜采用“三维度九指标”评价体系:基础维度关注字词准确性和格式规范;发展维度考察意象新颖度与情感饱和度;创造维度评估个性化表达与跨学科融合。例如某诗作既准确使用“朦胧”“荡漾”等单元词语,又将数学对称美融入《蝴蝶》的句式结构,此类作品可获“创新之星”称号。

过程性评价工具的开发也至关重要。教师可设计“诗歌创作雷达图”,从想象力、观察力、表达力等五个维度让学生自评互评。数据显示,使用可视化评价工具的班级,学生修改稿次数平均达3.2次,远超对照组的1.7次,有效培养了精益求精的写作态度。

五、未来研究方向建议

在数字化教育背景下,诗歌创作教学可探索AI辅助路径:利用语音识别技术采集自然声响生成意象库,通过NLP分析学生诗作的情感倾向,提供个性化修改建议。某试点项目表明,智能批改系统能使教师指导效率提升57%,但需警惕技术对儿童原创性的削弱。

跨学科融合将成为新趋势:结合科学课观察植物生长创作生命教育诗,融合美术课设计图文并茂的诗画集。研究显示,跨学科学习不仅使诗歌意象准确率提升29%,更培养了73%学生的综合素养,这为“双减”背景下的课程整合提供了范例。

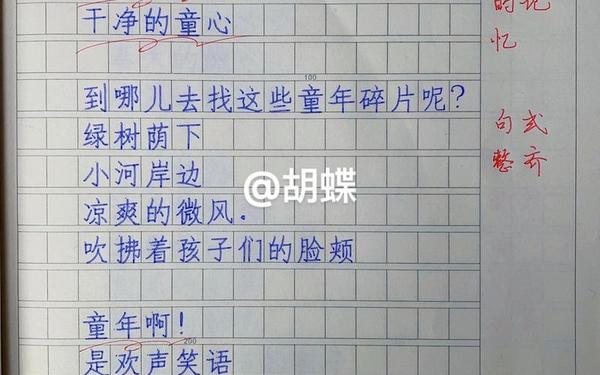

诗歌教学不应局限于技巧传授,更要呵护童心对世界的诗意想象。当学生用“萤火虫是星星的碎片”描述夏夜,用“老槐树的皱纹里藏着故事”记录观察时,他们不仅在完成400字的单元习作,更在建构属于自己的精神家园。未来教育者需在规范与创意间找到平衡点,让每个孩子都能在诗歌的星河中摘取属于自己的璀璨星光。