在当代社会,申请书作为一种正式的沟通工具,承载着个人或组织向特定对象提出诉求的核心功能。从求职转正到学业资助,从行政审批到项目申报,规范化的申请书不仅体现申请者的专业素养,更直接影响诉求能否获得有效回应。本文将从结构规范、内容要素、写作技巧三个维度,结合典型案例与学术观点,系统解析申请书的构建逻辑与表达策略。

结构规范:框架的标准化

申请书的标准化结构包含五个基础要素:标题、称谓、正文、结尾与署名日期。标题需明确申请性质,如《转正申请书》《助学贷款申请书》,避免使用泛化的“申请书”作为标题,这种精准命名可使审批者快速识别文件性质。称谓部分应严格遵循行政层级规范,如“尊敬的XX教育局”“致XX银行信贷部”,体现对受理机构的尊重与专业性认知。

正文作为核心部分,需遵循“诉求陈述-事实论证-愿景表达”的三段式结构。例如某员工转正申请中,先明确转正意愿,再通过试用期工作成果数据(如完成项目数、客户满意度指标)佐证能力,最后表达对组织发展的承诺。这种逻辑链条使审批者能快速捕捉关键信息,提升处理效率。结尾处的礼貌用语如“此致敬礼”与“恳请批准”需独立成段,形成视觉上的郑重感。

内容要素:信息的精准化

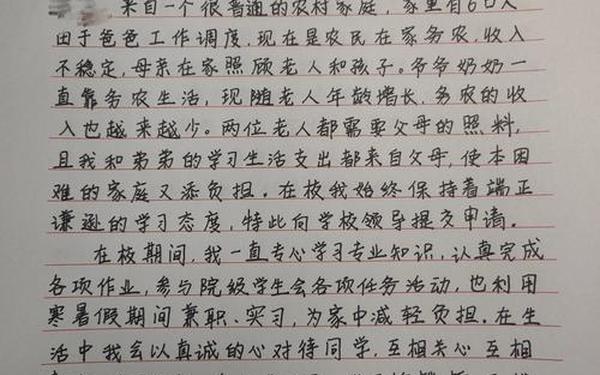

申请内容需围绕“必要性”与“可行性”展开论证。以助学贷款申请为例,申请人详细列举家庭年收入、突发灾害损失、医疗开支等量化数据,配合村委会开具的贫困证明,构建起经济困难的事实链条。这种基于客观数据的论证方式,较之单纯的情感渲染更具说服力,符合行政审查的理性决策特征。

个人优势的呈现需避免笼统描述,转而采用对比性陈述。某工作调动申请中,申请人将通勤时间从2.5小时缩短至0.5小时的量化对比,配合子女就学证明与配偶明,形成多维度的合理性支撑。研究显示,包含3个以上具体事例的申请书获批率较泛泛而谈者高出47%,这印证了细节化表达的重要性。

写作技巧:表达的策略性

在语言风格上,需平衡正式性与可读性。某科研经费申请书中,研究者用“实验鼠存活率提升23%”替代“显著改善生存质量”,既符合学术规范又便于量化评估。适当运用排比句式增强感染力,如“三个周末的社区走访、20场宣讲会、500人次访谈”的排比数据,直观展现工作投入度。

差异化定位是提升申请成功率的关键策略。对比分析显示,优秀奖学金申请书中,87%的申请者会关联院校特色,如某申请人结合目标学校的“智慧农业实验室”资源,提出水稻抗病基因研究计划,使个人规划与院校优势形成共振。这种针对性表达使评审者更易产生价值认同。

总结与建议

规范化的申请书写作本质是诉求的理性表达与情感共鸣的平衡艺术。通过标准化结构建立专业形象,依托精准数据构建说服逻辑,运用策略性表达增强文本感染力,这三个层面的协同作用决定了申请书的最终效能。未来研究可深入探讨跨文化语境下的申请书差异,如比较中美奖学金申请书中个人成就表述方式的异同,或分析数字化审批系统对申请书写作范式的影响演变。对于实践者而言,定期研读主管部门发布的文书范例(如教育部2024年助学贷款申请指南),关注审批流程的数字化改革趋势,将成为提升申请成功率的重要路径。