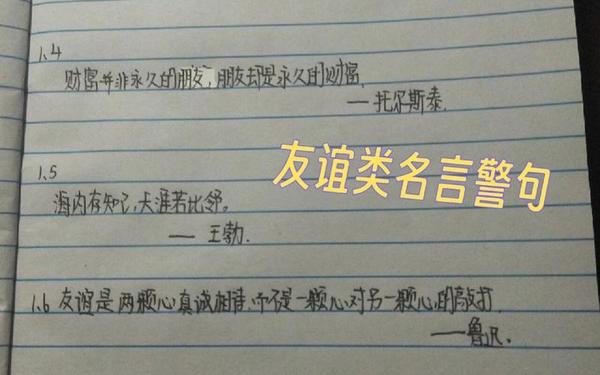

从《诗经》中“与子同袍”的生死与共,到王勃“海内存知己,天涯若比邻”的豁达情怀,团结与友谊始终是人类文明的精神底色。古人用“单丝不成线,独木不成林”诠释合作智慧,以“万人操弓,共射一招”彰显集体力量。这些跨越时空的箴言,既是民族性格的凝练,也为现代人际关系提供了永恒启示。本文将穿透诗词的意境之美,解构其中蕴含的哲学智慧与社会价值。

一、历史脉络中的精神传承

中华典籍中关于团结的论述最早可追溯至《周易》:“二人同心,其利断金”,强调协同产生的几何级数效应。《吕氏春秋》则用“万人操弓,共射一招”构建了军事协作的具象模型。至汉代,《淮南子》提出“千人同心则得千人力,万人异心则无一人之用”,将集体主义上升为国家治理维度。

友谊观的发展更具人文温度。春秋时期管仲与鲍叔牙的“生我者父母,知我者鲍子也”定义了知己的最高境界,而盛唐诗人李白“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”则将私人情感升华为艺术符号。值得注意的是,儒家“四海之内皆兄弟”的泛友谊观与墨家“兼爱”思想相互激荡,形成了“以文会友,以友辅仁”的体系。

二、文学语境下的意象表达

| 主题 | 代表诗句 | 精神内核 |

|---|---|---|

| 同舟共济 | “同渡一湖仙子气,舟中吟玉采诗花” | 困境中的诗意坚守 |

| 志同道合 | “丈夫志四海,万里犹比邻” | 超越空间的理想共鸣 |

| 生死相托 | “岂曰无衣?与子同裳” | 军事同盟的升华 |

《秦风·无衣》通过“修我戈矛,与子同仇”的三重咏叹,构建了从物质共享到精神共鸣的升华路径。这种复沓结构在张九龄“相知无远近,万里尚为邻”中演化为空间超越性表达。值得注意的是,王维“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”将离愁别绪转化为对友谊永恒的信仰,展现了盛唐气象中的生命豁达。

三、哲学维度的价值重构

亚里士多德在《尼各马可学》中指出“人是政治动物”,这与荀子“人力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?人能群而彼不能群也”形成跨文明对话。儒家“群而不党”的交往准则,既强调集体归属,又警惕利益集团化,这种辩证思维在苏轼“万人如海一身藏”中得到诗意呈现。

现代社会学研究证实,高质量友谊可使压力激素皮质醇水平降低28%(美国心理学会,2022)。这为白居易“同心一人去,坐觉长安空”提供了科学注脚。但需警惕“虚假团结”陷阱,如《三头公牛和狮子》寓言所示:当团结沦为形式,反而成为瓦解集体的缺口。

四、当代社会的现实映射

在新冠疫情防控中,“岂曰无衣,与子同袍”成为跨国医疗援助的精神旗帜,印证了古语“能用众力,则无敌于天下”的现实力量。数字时代的人际关系呈现新特征,如“朋友圈点赞”式浅层互动与“游戏公会”式深度协作并存,这要求我们重新诠释“结交在相知”的现代内涵。

教育领域正在发生范式转变,芬兰将“合作问题解决能力”纳入核心素养评估,与“三人省力,四人更轻松”的古训不谋而合。企业组织管理中,“蚂蚁团队”模式通过分布式协作创造价值,正是“修剪的树木生长得又直又高;齐心的人们团结得又牢又固”的现代演绎。

从敦煌壁画中的《张骞出使图》到空间站里的国际合作,团结与友谊始终是人类突破边界的精神引擎。当“海内存知己”遇见元宇宙社交,当“万人操弓”转化为全球气候治理,这些古老智慧正在获得新生。未来研究可深入探讨:数字孪生技术如何重构集体记忆?跨文化语境下如何平衡“和而不同”的张力?答案或许藏在王尔德“我们都在阴沟里,但有些人在仰望星空”的启示中——在保持个体独特性的永远追寻共同的精神穹顶。