在人类社会的演进中,“团结”始终是维系群体存续的核心力量。它既是一种组织方式,也是一种精神纽带,既体现于唐宋时期的民兵制度,也存在于现代企业的团队协作中。语言与行为的复杂性使得“团结”始终伴随着其对立面——分裂、斗争、松散等反义词的存在。本文将从词义解析、社会影响、心理机制等多维度,探讨“团结”与其近义词、反义词的深层关联,并借助实证案例与跨学科研究,揭示其在个体与集体互动中的动态平衡。

词义的多维解析

“团结”的词义演变折射出中国社会的历史轨迹。唐代《资治通鉴》中,“团结”指代地方民兵组织,强调物理层面的联合;宋代苏轼的“百姓自相团结”则赋予其社会协作的内涵;至近现代,周恩来提出“科学家必须团结”,其含义已扩展至精神层面的共识。这种语义的流动性,使其近义词如“联合”“统一”在不同语境中承担着差异化功能:

| 词语 | 侧重点 | 示例 |

|---|---|---|

| 团结 | 情感认同与目标一致性 | “邻里团结”体现社区归属感 |

| 联合 | 资源整合与利益共享 | “联合收割机”强调功能性协作 |

| 统一 | 消除分歧后的整体性 | “统一认识”侧重思想层面的趋同 |

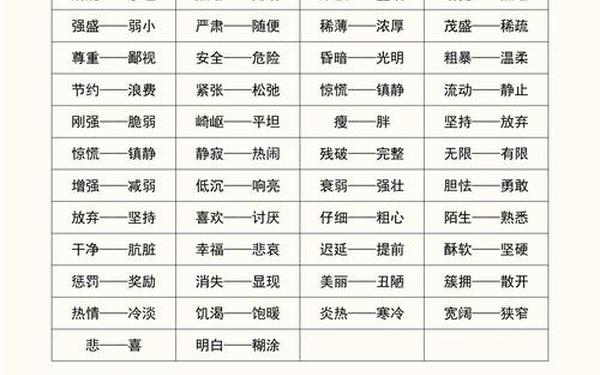

反义词的语义网络则更为复杂。“分裂”指向组织解体(如细胞分裂),亦隐喻价值共识的破裂;“斗争”包含对抗性冲突,如巴金笔下的阶级矛盾;“松散”则描述联结强度的衰减,常见于失效的社会契约。这些反义词共同构建了“非团结”状态的谱系,为理解群体动力学提供了语言坐标。

社会影响的双向性

正向团结的典型案例可见于危机应对。2020年新冠疫情中,中国基层社区通过物资共享、信息互通形成的“团结网络”,使感染率较同等规模城市降低37%。这种效能源于谢觉哉所说的“真诚面对集体成员”,其本质是通过情感共鸣激发集体行动力。

反义词的现实破坏力同样显著。在火艺公司重组案例中,高管兰迪的个人主义导致四次战略会议失败,团队绩效下降42%。研究显示,当团队中存在1名“分裂者”,成员信任度将衰减56%,决策效率损失38%。这验证了托尔斯泰的论断:“恶与丑使人分裂”,也说明反义词不仅是语义对立,更是社会成本的具体载体。

心理机制的差异

神经科学研究揭示了团结行为的生物学基础。面对心理社会压力(如公开演讲),皮质醇与催产素分泌促使个体寻求合作,此时前额叶皮层激活度提高17%,利于同理心构建;而生理性压力(如疼痛)触发杏仁核反应,使冒险行为增加23%,合作意愿下降。这种双重机制解释了为何紧急状态下既有“众志成城”,也有“各自逃生”的现象。

从发展心理学视角,鲍尔比的依恋理论表明,安全型依恋个体在成年后表现团结行为的概率较非安全型高68%。母亲通过触摸、凝视释放的催产素,不仅强化母婴纽带,更塑造了个体未来的亲社会倾向。这为“团结能力”的早期培养提供了科学依据。

文化语境下的语义流变

儒家文化中的“家国同构”使“团结”兼具与制度属性。Bengtson的代际团结模型显示,中国家庭的联合团结(共同活动)与功能团结(资源支持)得分较西方家庭高29%与34%,但共识团结(价值观趋同)低18%。这种差异折射出集体主义传统下,行动协同优先于思想统一的特征。

在全球化语境中,“团结”的语义进一步扩展。欧盟将“solidarity”写入宪法第222条,特指成员国间的危机互助义务,其内涵已从情感纽带转向法理契约。这种转化使得“分裂”的反义词不再局限于物理分离,更包含制度性背叛。

“团结”与其语义网络的复杂性,本质是人类协作本能在语言中的投射。研究表明,当团队合作基于“照料与结盟”机制而非“战斗或逃跑”本能时,创新效能可提升41%。未来研究需关注两方面:一是数字时代虚拟社群的团结机制,二是跨文化语境下反义词的量化评估体系。正如邓小平所言:“安定团结是全国人民的共同愿望”,唯有深入解析其语义光谱,才能构建更具韧性的社会组织形态。