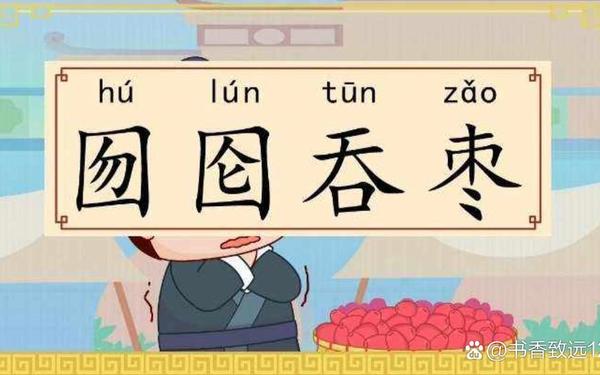

“囫囵吞枣”是一个经典的寓言故事,主要情节如下:

古时有位医生或老者向人介绍水果的特性,提到“梨益齿但伤脾,枣益脾却损牙”。一位自作聪明的人听后,提出“两全其美”的办法:吃梨时只嚼不咽,避免伤脾;吃枣时直接吞下,避免伤牙。旁人听后笑他“囫囵吞枣”,指出枣若不咀嚼,肠胃无法消化,反而失去健脾的作用,而梨若不咽下,也无法被身体吸收。故事讽刺了那些学习或做事时不求甚解、生搬硬套的行为。

不同版本中,故事角色略有差异:

但核心寓意一致:强调学习需深入理解,而非机械接受。

二、“囫囵吞枣”的作者与出处

该成语的出处及作者涉及不同文献记载,需分两个层面说明:

1. 成语的原始出处

成语最早见于宋代文献:

这两处文献被认为是成语的源头,但圆悟克勤的《碧岩录》更早且更直接,因此通常被视为成语的原始出处。

2. 寓言故事的整理者

具体故事版本则见于元代文人白珽的笔记集《湛渊静语》。书中详细描述了“自作聪明者吞枣”的情节,并进一步引申寓意。虽然成语的定型源自宋代,但故事的完整叙述和传播应归功于白珽的整理。

三、总结

此成语至今仍被广泛引用,提醒人们注重知识的深度理解和灵活运用。