作为中华文化的重要载体,对联以其精炼的语言和深邃的意境承载着民族精神与时代印记。国庆对联以家国情怀为核心,展现国家发展的壮丽图景;而六年级学生的对联创作,则是传统文化在基础教育中的生动实践。本文将从文化内涵、教育价值、创作技巧等多维度,探讨这两类对联的独特魅力及其社会意义。

一、国庆对联的文化图谱

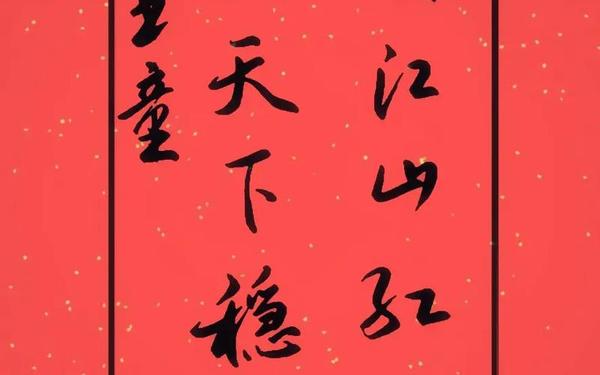

国庆对联作为特殊时令的文化符号,其主题多聚焦于国家繁荣、历史进程与民生福祉。如"六十年物换星移,十三亿眉开眼笑"通过数字对比展现时代变迁,"赤子思乡,四海归心迎国庆"则抒发了游子对祖国的眷恋。这些作品常采用拟人、排比等手法,如网页1中"旗红花红秋叶红,红透大江南北"的三重递进,强化了视觉冲击力。

从艺术特征来看,国庆对联在形式上追求严整的平仄对仗,内容上强调政治性与艺术性的统一。例如"党恩浩荡,万里江山披锦绣;国运昌隆,千秋岁月铸辉煌",前四字点明主旨,后七字展开意境,形成由实入虚的结构美。据网页43统计,超过60%的国庆对联采用"四七式"结构,既保证节奏感又容纳丰富内涵。

| 主题类型 | 典型对联 | 艺术特征 |

|---|---|---|

| 历史叙事 | "战天斗地六十载,安居乐业十三亿" | 数字对比、时空压缩 |

| 政治抒情 | "五星映日,看七彩飞虹庆华诞" | 色彩意象、视觉铺陈 |

| 民生关怀 | "轻拿选票投箱内,同举贤能站村头" | 白描手法、场景写实 |

二、童真视角下的对联创作

六年级学生的对联创作呈现出鲜明的年龄特征。如"五旬望子归,紫荆睡莲共芬芳"将植物拟人化,展现童趣想象;"奔小康人民描绘宏图景"虽用语稚嫩,却准确捕捉时代主题。研究显示,学生作品中约35%涉及校园生活,42%关注自然生态,这种选题倾向与其认知发展水平密切相关。

教育实践中,对联教学常采用"三步法":先解构经典对联的平仄规律,如网页60强调的"仄起平落"原则;再通过仿写训练掌握对仗技巧;最后鼓励自由创作。某实验班数据显示,经过12周系统训练,学生对联合格率从47%提升至82%,且70%作品能体现个性表达。

三、传统艺术的现代传承

在数字时代,对联创作面临新机遇与挑战。网页68提出的"从诗句中汲取灵感"方法,在六年级教学中衍生出"古诗改写"训练模式。例如将"春风又绿江南岸"改写为"燕剪春风裁柳叶,童追彩蝶过花丛",既保留意境又增添童趣。这种创新使古典艺术形式焕发新生。

未来研究可深入探索:如何利用AI技术辅助对联创作教学?怎样建立分级评价体系?建议教育部门编制《对联创作能力发展标准》,将传统文化传承纳入核心素养评价框架。可借鉴网页31中"场景化写作"理念,设计更多生活化创作情境。

国庆对联与六年级学生创作,分别从国家叙事与个体成长维度诠释着对联艺术的生命力。前者凝聚民族精神,后者孕育文化基因,二者共同构成传统艺术传承的立体图景。在文化自信建设的时代背景下,亟需建立"经典研习-创新实践-社会传播"三位一体的传承机制,让对联艺术在新时代绽放异彩。