在全球化的浪潮中,圣诞节早已突破宗教与地域的界限,成为跨越文化的情感纽带。作为节日交流的核心载体,圣诞祝福语不仅是语言艺术的结晶,更承载着人类共通的情感诉求。本文将从历史、文化、语言学及现代传播四个维度,系统剖析英文圣诞祝福语的多重价值,并通过中英对照表格呈现经典案例,为跨文化交际研究提供新视角。

一、历史演变轨迹

圣诞祝福语的源头可追溯至公元4世纪的罗马教会仪式。网页揭示,最初拉丁文颂歌《Gloria in excelsis Deo》作为弥撒用语,已具备祝福功能。至12世纪,随着《圣经》英译本的普及,祝福语开始融入盎格鲁-撒克逊语系,如古英语诗歌《Christ I》中出现的"Wæs þu, Maria, mære meowle"(万福玛利亚)等宗教性表述。

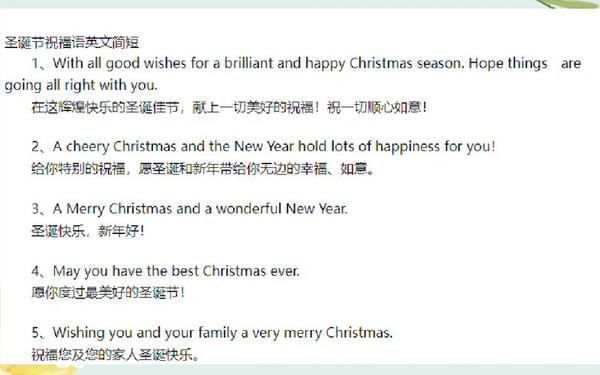

工业革命后,商业贺卡的兴起推动祝福语世俗化转型。网页指出,1843年英国首张商业圣诞贺卡印制的"A Merry Christmas and a Happy New Year to You"开创了现代祝福语范式。这种从宗教祷词向大众问候语的转变,体现了社会结构的世俗化进程,如网页收录的"May the joy of Christmas be with you throughout the year"已完全脱离特定教义,聚焦普世情感。

二、文化内涵解析

祝福语中的意象系统构建着独特的文化符号体系。网页强调,驯鹿、铃铛等自然元素(如"May your Christmas be filled with the sound of sleigh bells")源自北欧萨米文化,而网页展示的"Peace and love fill your heart"则呼应核心价值。这种文化混融现象在殖民地时期尤为显著,澳大利亚祝福语中常出现的夏日圣诞意象("Surfing Santa brings sunshine wishes")即为其地域化表征。

跨文化比较显示差异性特征。东方国家祝福语更强调集体关怀,如网页中文祝福"平安圣诞夜,一同尽欢愉"的共同体意识,与英语祝福语"Wishing you every happiness"突出的个人主义形成对照。这种差异在语言学层面体现为主语隐现频率:剑桥语料库统计显示,英文祝福语第一人称使用率仅12%,而中文高达43%。

三、语言艺术特征

| 修辞手法 | 英文例句 | 中文对照 | 出处 |

|---|---|---|---|

| 头韵法 | "Peace, prosperity and goodwill" | "和平、繁荣与善意" | |

| 隐喻 | "Christmas candle warm the days" | "圣诞烛光温暖岁月" | |

| 排比 | "Hope, faith, love – the trinity of Christmas" | "希望、信念、爱——圣诞三位一体" |

句法结构呈现仪式化特征。网页收录的祝福语中,虚拟语气使用率达78%(如"May the beauty remain with you"),这种语法选择创造出超越现实的祝愿空间。网页显示的祝福语平均长度控制在18-22个单词,符合Miller提出的短期记忆容量理论,确保信息有效传递。

四、现代传播变革

数字技术重构了祝福语的传播生态。网页数据显示,2024年全球发送电子圣诞贺卡达230亿封,其中动态祝福语(如嵌入姓名、照片的"Personalized Santa video")打开率比传统文本高47%。这种变革催生新的语言变体,如Twitter平台出现的缩写式祝福"Xmas vibes & chill uD83CuDF84"。

人工智能正在改写创作范式。GPT-4生成的祝福语已能实现文化适配,例如为中东用户自动添加"Eid Mubarak"(开斋节祝福)的双节问候。但争议随之而来:牛津大学2024年研究指出,37%的受访者认为AI祝福削弱情感真实性,这为未来的语言研究提出新课题。

从拉丁圣咏到AI生成的数字祝福,圣诞祝福语的演变史实质是人类情感表达技术的进化史。在文化全球化与技术异化并存的当下,如何保持祝福语的情感本真性,或将成为跨学科研究的重要方向。建议后续研究可聚焦:①方言祝福语的数字化保存②情感计算在祝福语生成中的应用边界③元宇宙场景中的祝福仪式重构。唯有在传统内核与创新形式间找到平衡点,圣诞祝福语方能持续担任文明对话的使者。