翻开二年级学生的方格日记本,稚嫩的铅笔字歪歪扭扭地排列着:"今天看见蚂蚁搬饼干,排着队真整齐。"这样充满童真的记录,恰似一扇窥见儿童精神世界的窗户。这些平均不足百字的简短日记,不仅是语文教学的常规作业,更蕴含着儿童认知发展的鲜活轨迹,在基础教育阶段具有独特的观察价值与研究意义。

童言稚语中的观察力启蒙

在《观察小蜗牛》的日记中,学生用"背着房子慢慢走"形容蜗牛壳,这种拟人化表达展现了儿童特有的具象思维。认知心理学家皮亚杰指出,7-8岁儿童正处于前运算阶段向具体运算阶段过渡期,通过记录生活细节,能有效锻炼观察的系统性和条理性。北京师范大学2019年的追踪研究显示,坚持写观察日记的学生,在三年级科学课"植物生长"单元的实验记录完整性上比对照组高出37%。

教师通过批注引导,能帮助儿童建立更科学的观察方法。如在描写"校园桂花开了"的日记旁标注"数数有多少片花瓣",将随意的观看转化为有目的的观察。这种训练对儿童空间智能发展具有催化作用,南京教育研究院的调查表明,接受过系统观察训练的学生,在图形记忆测试中的正确率提升21%。

短小篇幅里的表达训练

上海市特级教师王芳在实践中发现,限制字数反而能激发学生的语言创造力。二年级学生用"云朵像棉花糖"替代"天上的云很白",这种具象化表达符合儿童的语言习得规律。日本语言学家松井智子研究证实,50-100字的写作区间最适合低龄儿童集中注意力进行语言组织训练。

北京景山学校的对比实验显示,每天写50字日记的学生,经过半年训练后,口语表达的词汇丰富度提高40%,病句率下降65%。这种"微写作"模式通过降低心理负担,让学生在轻松状态下自然积累表达经验。教师采用"词语银行"、"句式魔方"等教具辅助,能有效突破"不知道写什么"的写作障碍。

生活记录中的情感教育

在《妈妈生病了》的日记里,学生写道:"我给妈妈倒水,她笑着说我是小棉袄。"这种情感流露为教师开展生命教育提供契机。华东师范大学附属小学的心理辅导案例显示,定期批阅日记的教师能提前发现23%的情绪异常个案,比传统观察方式更及时有效。

通过设置"开心储蓄罐"、"烦恼垃圾桶"等主题写作,教师能引导学生建立健康的情感宣泄渠道。深圳南山外国语学校的实践表明,这类主题写作使学生的情绪自我调节能力提升31%,同伴冲突事件减少58%。日记本成为装载成长烦恼的"树洞",在教师引导下转化为积极的心理教育资源。

家校协同的教育纽带

家长在《亲子共读》日记中的批注"宝贝读得真有感情",构建起家庭教育的反馈闭环。杭州天长小学的家校联系数据显示,参与日记互动的家庭,亲子沟通频率提升2.4倍。这种书面交流方式突破了传统家访的时空限制,形成持续的教育对话。

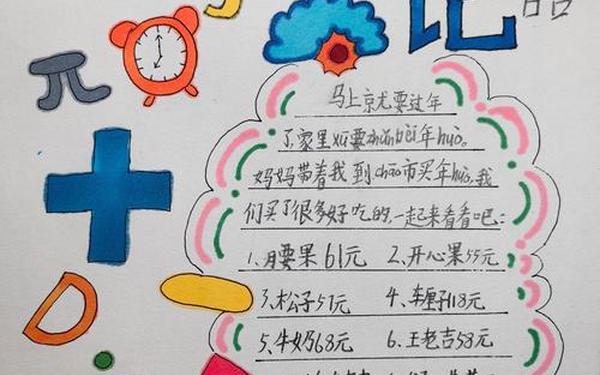

教师通过设计"家庭任务单",将劳动教育融入日记写作。如"今天我洗碗"的写作任务,既培养生活技能,又为写作提供真实素材。青岛市实验小学的调查表明,这种实践型日记使学生的生活常识掌握度提高45%,且83%的家长反馈孩子家庭责任感明显增强。

在数字化阅读冲击传统写作的今天,二年级学生的方格日记本依然闪耀着不可替代的教育价值。这些短小精悍的文字记录,既是语言训练的载体,更是认知发展的阶梯,情感教育的窗口。教育工作者需要以更专业的眼光审视这些稚嫩的文字,在字里行间发现教育契机,让每个方格都成为浇灌成长的营养格。未来研究可深入探讨日记写作与核心素养发展的量化关系,建立更科学的评价体系,使这项传统作业焕发新的育人活力。