蝉鸣绿荫,荷香满池,古人对夏日的描摹早已超越了季节本身,成为中华文化中独特的审美符号。从《诗经》的"四月维夏"到唐诗宋词中的万千气象,诗人们以笔墨为舟,穿梭于酷暑与清凉之间,在简练文字中构建出立体的夏日宇宙。这些诗句不仅是自然景观的镜像,更是情感哲思的载体,承载着农耕文明的时间密码与文人墨客的精神图谱。

一、夏时之名

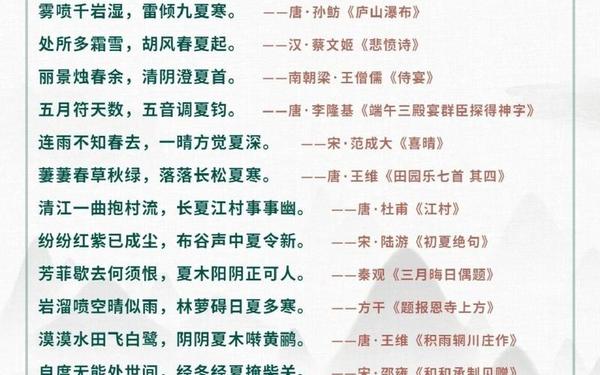

古人将夏季细分为十八雅称,每个称谓都暗含时令特征与文化隐喻。"三夏"之说源自农历四月至六月的节气划分,白居易在《观刈麦》中写道"田家少闲月,五月人倍忙",正是仲夏农事的生动写照。"九夏"则取"旬日为一夏"之意,陆游"好景入新夏"中的"新夏"二字,既指季节更替,也暗喻生命轮回。

| 雅称 | 出处 | 代表诗句 |

|---|---|---|

| 槐序 | 《婆罗门引·赏夏》 | "山园槐序,绿阴浓处晓莺啼" |

| 朱明 | 《尔雅·释天》 | "夏为朱明,秋为白藏" |

| 长嬴 | 《刘子·履言》 | "使草木长盈者为夏" |

这些称谓不仅是时间刻度,更是文化符号。如"炎节"出自杜甫"仲夏苦夜短",将暑热与节气结合,形成独特的诗意编码。诗人在不同节气节点捕捉物候变化,使季节流转具有了可触摸的质感。

二、自然意象

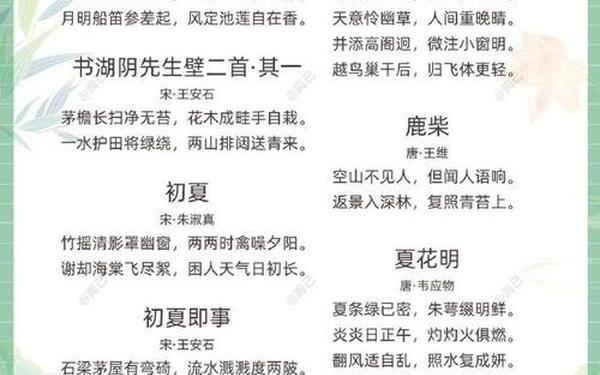

荷花作为夏季核心意象,在杨万里笔下化作"接天莲叶无穷碧"的视觉奇观,苏轼则赋予其"淡妆浓抹总相宜"的人格化特征。这些描写既遵循"咏物言志"的传统,又突破物象局限,如王昌龄《采莲曲》中"荷叶罗裙一色裁",将自然景物与人物活动巧妙融合。

蝉鸣、蛙声等听觉意象构建了独特的夏音体系。赵师秀"青草池塘处处蛙"以声写静,辛弃疾"清风半夜鸣蝉"则用天籁反衬夜行的孤寂。诗人们通过多感官交织,使夏季不再是单维度的炎热符号,而是充满层次感的生命剧场。

三、情感光谱

在闲适情趣的表达中,杨万里"闲看儿童捉柳花"的慵懒,与李白"懒摇白羽扇"的洒脱形成对照,展现士大夫不同境遇下的夏日心境。这些诗句常运用"以动衬静"手法,如"竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风",通过细微声响凸显静谧本质。

农事艰辛的书写则呈现另一维度。白居易《观刈麦》中"足蒸暑土气"的灼热,与范成大"昼出耘田夜绩麻"的辛劳,共同构成古代农业社会的夏日图景。这类作品多用白描手法,如"力尽不知热,但惜夏日长",在平实语言中蕴含深刻的人文关怀。

四、艺术匠心

在时空构建方面,杜甫"清江一曲抱村流"创造环形水系意象,王维"空山不见人"则用留白手法拓展想象空间。这些时空处理既符合自然规律,又超越物理限制,如李商隐"天意怜幽草"将微观景物与宏观天道相连。

修辞技艺的精妙运用尤为突出。王安石"两山排闼送青来"的拟人化描写,使静态山峦具有动态美感;秦观"芳菲歇去何须恨"的反问句式,将伤春情绪转化为对夏木的礼赞。这些艺术创新使夏季诗歌始终保持着美学活力。

五、文化解码

农耕文明的影响体现在对"夏长"特性的强调,如《诗经》"四月维夏"与节气农谚的对应。这种时间认知渗透在诗歌节奏中,使杨万里"梅子留酸软齿牙"这样的诗句暗含物候历法信息。

在哲学层面,苏轼"一池草色万蛙鸣"展现动静相生的道家思维,陶渊明"孟夏草木长"则体现天人合一的儒家理想。这些哲学投射使夏季诗歌成为传统文化的重要镜像。

古诗中的夏天既是自然节令的诗意呈现,更是中华文明的精神切片。从意象体系到美学范式,这些诗句构建了超越时空的夏季宇宙。未来研究可深入探讨不同地域文化对夏季诗歌的影响,或运用数字人文技术分析意象演变轨迹。当我们重读"小荷才露尖尖角",不仅看到季节轮转,更触摸到文明传承的温度与厚度。