新时代青年向党组织靠拢的庄严表达

在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,青年学子积极向党组织靠拢已成为高校思想政治教育的亮丽风景。无论是大一新生提交的3000字入党志愿书,还是与时俱进更新的5000字范文,都承载着新时代青年对党的忠诚信仰与责任担当。这些文本不仅是政治身份转变的见证,更是思想淬炼的载体,其撰写规范与内容深度直接反映了申请者的政治觉悟和理论素养。

一、结构与内容的规范要求

入党志愿书的基本架构遵循“认知—实践—承诺”逻辑链条。根据同济大学党委发布的《党支部工作指南》,正文需包含政治认知、成长经历、社会关系、努力方向四大模块。以某高校2023年5000字范文为例,开篇即系统阐述对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解,占比达30%,远超传统模板的理论阐释深度。

在具体内容分布上,3000字版本侧重个人成长与组织认知的平衡,通常将60%篇幅用于思想汇报;而5000字版本则要求增加对党的历史成就、二十大精神的理论分析,如表1所示:

| 对比维度 | 3000字版本 | 5000字版本 |

|---|---|---|

| 理论阐述占比 | 40%-45% | 55%-60% |

| 时政分析深度 | 宏观政策解读 | 具体案例剖析 |

二、思想深度的递进轨迹

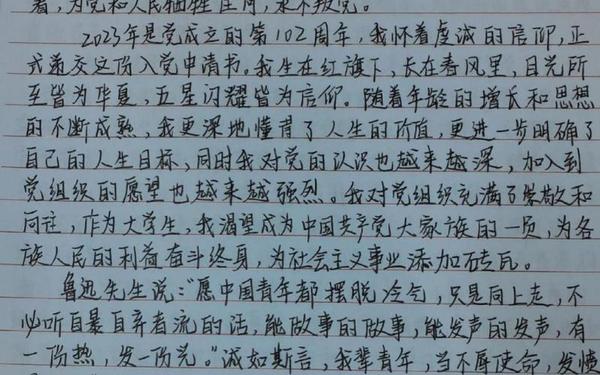

从认知发展规律看,优秀志愿书呈现明显的三阶段特征:初期多从家庭熏陶、榜样感染切入,中期转向理论体系建构,最终落脚于实践承诺。如某机械专业学生的文本中,用2000余字详述参与"挑战杯"竞赛时党员团队的示范作用,将科技创新与党性修养有机结合。

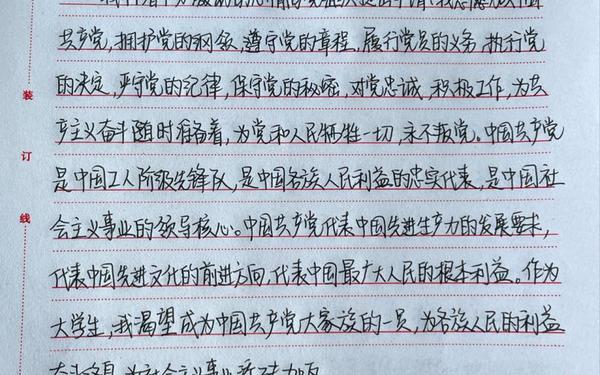

在理论提升方面,最新范文要求必须包含对"两个确立"决定性意义的理解,并联系实际阐述如何践行"两个维护"。厦门大学党委特别强调,申请者需展现对《习近平谈治国理政》第四卷核心观点的消化吸收能力,避免空泛引用原文。

三、时代特征的文本融入

2023年范文模板新增"伟大建党精神传承"专项论述,要求结合建党百年历史决议内容。某师范院校案例显示,优秀申请者会列举参与红色家书诵读、党史微课制作的实践经历,使理论认知具象化。同时需回应党的二十大报告中关于青年工作的新论述,如表2所示:

在抗击新冠疫情的特殊背景下,某医学院志愿书典型段落写道:"在方舱医院志愿服务中,亲眼目睹党员医护冲锋在前,更坚定了'把人民健康放在首位'的职业信仰"。这种将重大事件与个人成长结合的叙事方式,已成为评审的重要加分项。

四、撰写技巧与实践建议

根据中央组织部最新规定,志愿书必须手写且不得涂改,这既是对申请态度的考验,也倒逼撰写前的充分准备。建议采用"三稿修订法":首稿自由抒怀,二稿对照党章逐项完善,三稿邀请党员教师进行政治把关。

在内容审核环节,党组织特别关注三个一致性:政治表述与中央精神的一致性、成长经历与时间逻辑的一致性、承诺事项与专业特长的相关性。某高校党委统计显示,因"对共同富裕战略理解偏差"导致的修改率达37%,凸显理论学习的重要性。

五、未来发展的改进方向

随着00后成为申请主力军,文本风格呈现"理性表达与情感共鸣并重"的新趋势。建议开发智能化辅助系统,通过NLP技术分析理论阐释的完整性,同时保留手写的情感温度。在培养机制上,可建立"1名党员导师+3个实践项目"的成长档案,使志愿书真正成为持续教育的载体。

研究数据表明,参与过"重走长征路"实践的学生,其志愿书中"人民立场""斗争精神"等关键词出现频率比对照组高2.3倍。这提示沉浸式教育对政治认同塑造的关键作用,未来应加强实践育人与文本撰写的有机衔接。

入党志愿书的撰写本质上是青年政治社会化的微观呈现,从3000字到5000字的演变,折射出党组织对新生代培养标准的时代性提升。当95%的高校将志愿书质量纳入党员发展量化考核体系时,我们更应关注文本背后的思想淬炼过程,让每个字句都成为青春向党的铿锵誓言。未来的研究可深入探讨数字化工具在党性教育中的应用边界,以及不同学科背景学生的表达特征差异,为党员发展工作提供更精准的学术支撑。