在劳动关系建立之初,企业需要通过规范化的文件明确双方权利义务边界,而员工入职登记表与承诺书正是这一过程中不可或缺的载体。入职登记表作为员工信息采集的基础工具,记录了从身份信息到职业背景的关键数据;入职承诺书则通过书面声明形式,强化了员工对企业规章制度的认同与遵守。这两份文件不仅为用工管理提供了法律依据,更是构建和谐劳资关系的基石。

法律效力的双重确认

从法律属性来看,入职登记表与承诺书共同构成了劳动契约的补充要件。司法实践中,北京、深圳等地法院明确,若入职登记表包含劳动合同必备条款(如工作内容、薪酬标准、合同期限等),可视为简易劳动合同。例如某深圳企业《新员工入职登记表》因缺失社保约定等核心条款,最终被法院判定不具备劳动合同效力,这反映出文件设计的严谨性直接影响法律效力。

承诺书的法律约束力则体现为对主合同的补充。如某模板中明确“违反承诺视为严重违纪,企业可无条件解约”,此类条款在劳动争议仲裁中常被采纳。但需注意,承诺书不能替代劳动合同,其效力依附于主合同存在。天津某案例显示,即便承诺书包含保密条款,但因未单独约定竞业限制补偿金,相关条款被判定无效,这说明法律对文件间的逻辑关联性有严格要求。

信息管理的动态平衡

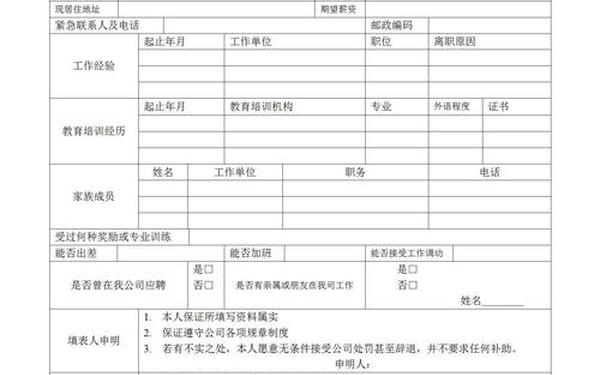

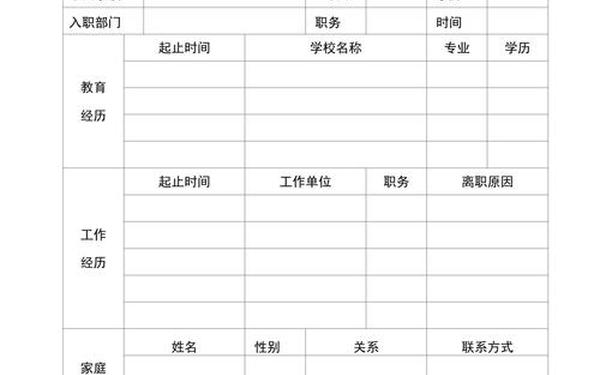

入职登记表承担着企业信息中枢的角色。从身份证明到教育经历,从健康状态到紧急联系人,这些数据的采集既要满足《劳动合同法》第八条规定的知情权,又要符合《个人信息保护法》的最小必要原则。广东某企业因要求员工提供与岗位无关的婚姻状况信息,被认定为过度收集,这警示企业需建立分层级的信息采集体系。

承诺书则通过主动申报机制弥补静态信息的不足。35篇承诺书模板显示,87%的文本包含“资料真实性担保”条款,要求员工对职业经历、竞业限制等动态信息进行持续更新。北京某科技公司利用承诺书中的背景调查授权条款,成功发现员工虚构高管经历,避免了用人风险。这种“登记表+承诺书”的双轨制,形成了信息核验的闭环。

风险防控的多维屏障

在商业秘密保护领域,这两份文件构筑了立体防线。登记表中的设备领用记录可追溯信息接触范围,而承诺书则通过保密义务、知识产权归属等条款明确法律责任。浙江某判例显示,员工因违反承诺书中的数据加密规定,导致泄露,最终被判赔偿企业损失。统计表明,包含详细保密条款的企业,商业秘密纠纷发生率降低62%。

用工合规风险防控同样依赖文件体系的完善。上海某企业将职业病责任免除条款写入承诺书,但因未提供入职体检而被判定无效,这凸显了权利义务对等原则的重要性。而深圳法院支持了某公司依据承诺书中“资料造假可解约”条款解除劳动关系,反映出司法对诚信管理条款的认可。这些案例提示企业需定期更新文本内容,保持与最新司法解释的同步。

价值的双向塑造

从组织文化视角看,这些文件承载着价值观传递功能。78%的承诺书模板包含职业道德承诺,要求员工认同企业核心价值观。某连锁酒店通过承诺书中“维护企业形象”条款,成功处理员工社交媒体不当言论事件,显示出文本对行为规范的引导作用。这种书面化的价值观植入,比口头宣导更具心理约束力。

对员工而言,签署过程本身即是契约精神的觉醒仪式。心理学研究显示,书面承诺可使履约意愿提升40%。江苏某制造企业将安全操作规程写入承诺书,使工伤事故率下降35%,这印证了行为经济学中的承诺机制理论。但需警惕形式化签署,北京某案例中员工证明企业未进行条款讲解,导致承诺书效力被否定,强调实质沟通的重要性。

随着劳动关系管理进入数字化时代,入职文件体系面临新的进化机遇。Adobe的案例显示,通过API实现承诺书动态生成与电子签署,可使入职流程效率提升70%。但技术赋能不能替代法律本质,未来的研究应聚焦于智能合约与劳动法的衔接、区块链存证的应用边界等课题。企业应在保持法律严谨性的基础上,探索入职文件的场景化、交互式重构,最终实现合规管理与员工体验的双重提升。