喜出望外"作为汉语成语中极具感染力的情绪表达载体,其独特价值在于用四个字完成了意外之喜的全过程叙事。该成语的构词逻辑中,"喜"字直指情感内核,"出"与"外"形成空间突破的意象,"望"字则暗含预期与现实的落差,这种复合结构使其成为情感坐标系中的精准锚点。例如在网页72的解释中,"望"被定义为"希望"与"意料"的双重期待,当现实突破这种期待边界时,迸发的喜悦便具有了戏剧张力。

在具体语境中,"喜出望外"常与预期落差的量化程度相关。如网页56中的例句"昨天买的竟然,我喜出望外",这里的"竟然"二字强化了预期与结果的鸿沟,而网页1中"老人的钱包失而复得"则通过"失"与"复得"的时间差构建情感张力。这种表达优势使其在文学创作与日常交流中,较之"喜从天降""大喜过望"等近义词更具叙事完整性,正如网页69对比分析指出的,该成语更侧重情感维度的意外性而非事件突发性。

二、语言习得的多维训练

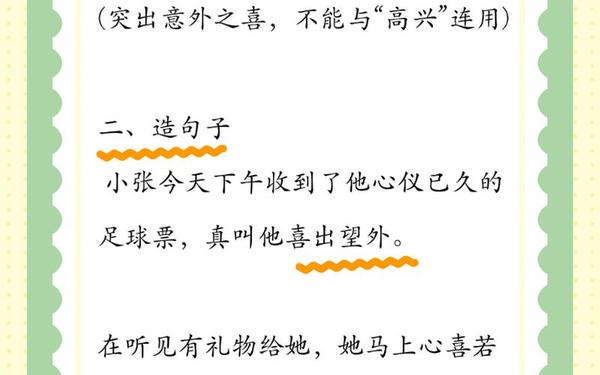

作为语言学习的重要素材,"喜出望外"的造句过程实则是对汉语思维模式的深度训练。从语法结构看,其主谓式构成为"主语+喜出望外"的典型句式,但实际运用中常需添加状语补足语境,如网页59中"爸爸从澳大利亚回来了,我高兴得喜出望外"的复合句式,既保持成语独立性又完成因果逻辑构建。这种训练有助于学习者掌握汉语的意合特征,突破简单主谓宾结构的局限。

在二语教学中,该成语可作为文化认知的切入点。如网页34提到,不同文化背景的学习者常对"望外"的空间隐喻产生理解障碍,教师需结合"期望阈值"的概念进行阐释。实际教学中,可借鉴网页15中的对比案例:将"收到录取通知书"与"考试成绩合格"两种情境并列,引导学生体会"望外"所蕴含的超越常规期待的特质。这种训练不仅能提升语言能力,更能培养跨文化交际中的情感表达精度。

三、文学创作的意象容器

在文学领域,"喜出望外"犹如一个可无限填充的意象容器。网页64中的段落描写,通过"卖糖葫芦小贩的叫卖声"与"乞丐获助"的双线叙事,将个人喜悦升华为群体情感共鸣,证明该成语具有拓展叙事空间的可能性。作家莫言曾在其散文中运用该成语串联乡村生活中的意外之喜,将琐碎事件编织成情感网络,这种用法在网页27的神态描写指导中得到印证——通过"喜出望外"搭建人物内心与外部动作的桥梁。

该成语的文学价值还体现在情感节奏的调控上。如网页56中"解放军攻城消息传来"的例句,将"喜出望外"置于"惊恐万状"的对立面,形成叙事张力;而网页41记载的科学工作者发现遗落设备的案例,则通过"喜出望外"实现科研叙事中理性与感性的平衡。这种多维度的文学功能,使其成为连接现实与艺术的重要修辞工具。

四、教育实践中的指导策略

在语文教育领域,该成语的教学可发展为系统的认知训练。如网页48记录的MBA案例分析竞赛,虽然未直接使用该成语,但其"意外收获"的团队协作过程,与"喜出望外"的情感生成机制存在同构性,这种跨学科类比为成语教学提供新思路。教师可设计类似网页59中的情景模拟练习,要求学生在商业谈判、突发事件等现代场景中活用成语,促进传统语言要素的当代转化。

针对不同学段的教学梯度设计也至关重要。小学阶段可侧重具象化体验,如网页16中"爸爸买电脑"的例句,通过物质获得构建认知;中学阶段则可引入网页41中科学发现的案例,探讨精神层面的喜悦;高等教育中则可像网页34建议的,结合心理学"预期违背理论"进行跨学科阐释。这种分层教学策略,使成语学习成为贯穿终身的语言能力培养过程。

喜出望外"作为汉语瑰宝,其价值远超四字本身的符号意义。从情感表达到语言习得,从文学创作到教育实践,该成语始终扮演着文化基因解码器的角色。在全球化语境下,其教学研究更应关注跨文化阐释的可能性,如对比英语中"overjoyed"的语义边界,或探究其在新媒体语境中的变异使用。未来研究可结合眼动仪实验,量化该成语在阅读认知中的加工机制,或通过语料库分析其历时性演变轨迹,这将为汉语研究与教学提供更坚实的科学支撑。