在四年级的语文学习中,观察日记不仅是培养细致观察能力的载体,更是激发学生探索自然与生活的钥匙。从绿豆发芽到蝌蚪蜕变,从植物生长到动物行为,这些生动的观察记录不仅展现了世界的奇妙变化,更在字里行间传递着科学思维与人文情怀的融合。本文将通过分析十篇典型观察日记,探讨其背后的写作逻辑、教育价值与实践方法,为小学语文教学与家庭辅导提供新视角。

一、观察方法与记录技巧

观察日记的核心在于系统性记录,这需要学生掌握多感官协同的观察方法。例如《绿豆“变形”记》中,小作者通过视觉捕捉绿豆从“黄胖小子”到“蝉蜕外衣”的变化,同时用触觉感知豆芽的柔软,甚至通过联想将豆芽比喻为“伸展小腿的娃娃”。这种“看、听、闻、尝、触、想”的六维观察法(见表1),能有效提升观察的深度与广度。

| 感官 | 《小蝌蚪成长记》应用 | 《青蒜成长日记》应用 |

|---|---|---|

| 视觉 | 尾巴变短、四肢形态变化 | 黄绿色小苗高度测量 |

| 触觉 | 皮肤滑腻触感与水渍痕迹 | 蒜苗叶片的柔韧度感知 |

在记录技巧上,时间序列法与对比法尤为重要。如《观察鸡下蛋》详细记录了母鸡从“抖毛”到“产蛋”的15分钟过程,通过“抖动”“缩”“架”等23个精准动词构建动态画面。而《小葱成长记》则采用三盆葱苗的横向对比,直观展现不同生长阶段的特征差异。

二、观察对象的选择与特征

优秀观察日记的成功要素之一是对象选择的适宜性。根据教学实践,具备变化可见性(如种子发芽)、周期适度性(3-7天)和安全性的对象更适合四年级学生。例如:

- 植物类:绿豆、大蒜等快速生长的物种,其形态变化每日可见,如《观察绿豆发芽过程》中,仅三天即完成从“小烟斗”到“小蝌蚪”的形态转变。

- 动物类:蝌蚪、蚕等生命周期显著的生物,既能观察外形变化(如后腿萌发),又能记录行为模式(如摄食、运动),如《小蝌蚪成长记》中21天完成变态发育的全过程。

值得注意的是,非生物现象如天气、月相变化也逐渐成为观察热点。某篇观察日记记录连续七天的晚霞色彩变化,通过色谱卡比对描述“绛紫-橙红-铅灰”的渐变过程,体现了定量化观察思维的萌芽。

三、语言表达的提升路径

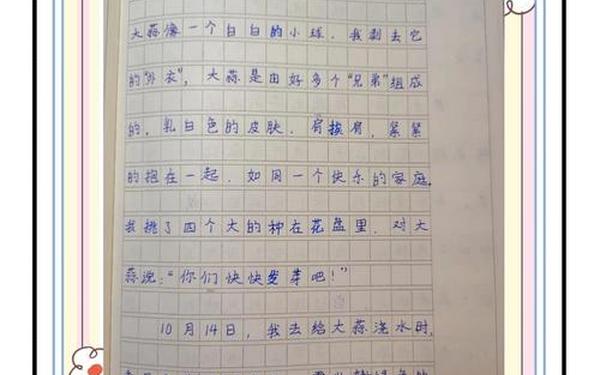

从十篇范本可见,优秀观察日记的语言需兼具科学性与文学性。避免笼统描述,如将“豆芽长大了”具体化为“尾部细线达2厘米,与菜市场豆芽对比显细弱”,这种细节描写使观察更具实证价值。修辞手法的恰当运用能增强感染力,如将蒜苗比作“踮脚张望的绿衣孩童”,或将雨滴击打窗户的声音喻为“钢琴快板乐章”。

在句式结构上,长短句交替与标点活用可提升文本节奏感。例如《青蒜成长日记》中:“草绿了,高了,散发着清香。一根一根,看得清清楚楚,很挺拔的样子。”这种四字短句与长描写的结合,既符合儿童语言特点,又暗含观察的逻辑层次。

四、观察与思考的融合

观察日记不应止步于现象记录,更需引导思维进阶。在《绿豆芽成长记》结尾,作者由豆芽培育联想到“添加养料对生长的影响”,提出“自然与人工培育差异”的探究方向,这体现了从观察到假设的科学思维跨越。而《小蝌蚪成长记》通过放生行为,将生物学观察升华为生态思考,彰显人文关怀。

教师可通过追问法深化思考:例如在观察植物向光性时,引导学生设计“遮挡实验”验证猜想;在记录动物行为时,结合《昆虫记》对比法布尔的观察方法。这种跨文本的思维训练,能有效培养批判性思维与创新意识。

四年级观察日记作为连接现象认知与科学探究的桥梁,其价值远超写作训练本身。未来教育实践中,可尝试:①建立长期观察项目(如季度性植物生长档案);②引入数字化工具(延时摄影、测量APP)丰富记录形式;③开展跨学科整合,将观察数据用于数学统计、美术写生等课程。正如叶圣陶在《爬山虎的脚》中示范的,持续、细致、有深度的观察,终将在儿童心中播下探索真理的种子。