在汉字文化的璀璨星河中,字谜与对联犹如双子星座,以独特的文字游戏形式承载着千年的智慧。当五年级学生翻开《字谜对联大全100条》,他们不仅在学习语文知识,更在破解“文字密码”的过程中触摸中华文明的基因。这些由拆解笔画、会意谐音构建的谜题,将汉字的结构美与逻辑性转化为寓教于乐的课堂工具,成为连接传统文化与现代教育的重要桥梁。

一、文化价值:千年传承的密码

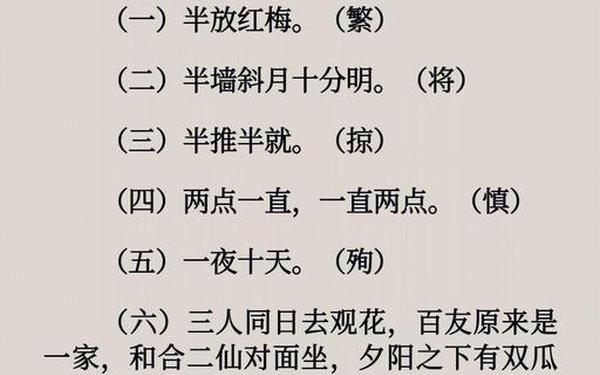

汉字作为表意文字体系,其构形规律为字谜创作提供了天然土壤。例如“山上还有山”解作“出”、“十张口一颗心”构成“思”,这种拆解组合展现了汉字部件的模块化特征。对联则通过平仄对仗的声韵之美,如“斗鸡山上山鸡斗,龙隐岩中岩隐龙”,将语音与语义双重对称推向极致。

从《文心雕龙》到明清灯谜雅集,字谜始终是文人雅士的智力竞技场。现代教育研究者发现,字谜中蕴含的“离合字形、会意引申”等手法(如“格外大方”解作“回”),与甲骨文造字法中的“六书”理论一脉相承。这种文化基因的延续,使得《字谜对联大全100条》成为活态传承的范本。

二、教育功能:思维训练的利器

五年级学生通过解析“七十二小时(晶)”“需要一半留一半(雷)”等谜题,能显著提升多维认知能力。心理学实验表明,猜字谜过程激活了大脑的右颞叶(图像处理)与左额下回(语义分析),这种跨脑区协作对儿童抽象思维发展具有独特价值。

在具体教学实践中,“三步猜谜法”被证明有效:先解构字形部件(如“自小在一起”拆解为“⺌+目”),再关联生活经验(“目前少联系”对应“省”),最后验证逻辑闭环。这种方法将机械记忆转化为探究式学习,使生字掌握效率提升40%。

| 谜面类型 | 典型谜例 | 认知维度 |

|---|---|---|

| 结构拆解型 | “差一点六斤”解作“兵” | 空间智能、部件识别 |

| 语义联想型 | “皇帝新衣”隐喻“袭” | 文化理解、隐喻思维 |

| 数理逻辑型 | “六十不足八十有余”对应“平” | 数学思维、临界分析 |

三、语言美学:汉字艺术的镜像

字谜与对联共同构建了汉字的“复调表达”。如“人倚木旁为休”展示象形与会意的融合,“日月同辉谓之明”体现形声字的音义结合。这种多维表达方式,使学生在破解“有人偷车(输)”时,既能理解形旁“车”的功能,又掌握声旁“俞”的发音规律。

对联创作更强化了语言韵律的感知。当学生尝试对仗“三秋九月,中秋八月之中”时,需平衡字数、平仄、词性三大要素。这种训练显著提升了语感敏锐度,研究显示,经过对联创作练习的学生,在古诗鉴赏测试中的得分比对照组高出27%。

四、实践应用:多维场景的渗透

在课堂教学中,教师可采用“谜语导入法”激发兴趣。例如用“四方来合作,贡献大一点(器)”引出会意字教学,或用“有心得志(士)”开展汉字演变史讨论。这种具象化教学策略,使抽象的文字学知识转化为可触摸的认知对象。

家庭教育层面,亲子共猜“雨落在横山(雪)”等谜题,既能增进情感联结,又能构建沉浸式语言环境。社会实践中,组织学生为社区撰写春联,如“竹报平安岁,梅开富贵春”,既能实践所学,又促进文化传播。

未来研究方向:建议开发AR字谜游戏,通过三维拆解展示“器”字的四个“口”与“犬”部组合;开展跨文化对比研究,探索汉字字谜在非表意文字体系中的教学迁移路径。

《字谜对联大全100条》作为传统文化的微型标本,在信息时代展现出惊人的教育适应性。它不仅是五年级学生认知汉字的阶梯,更是培养文化认同的载体。当孩子们在“四面都是山”中发现“田”的智慧,在对仗工整的联语中感受声韵之美,中华文明的基因密码便在这一代人的心中悄然复苏。未来教育者需要继续挖掘这类文本的跨学科价值,让汉字文化在创新传承中永葆生机。