师生情谊的无声桥梁:论感恩书信的深层价值

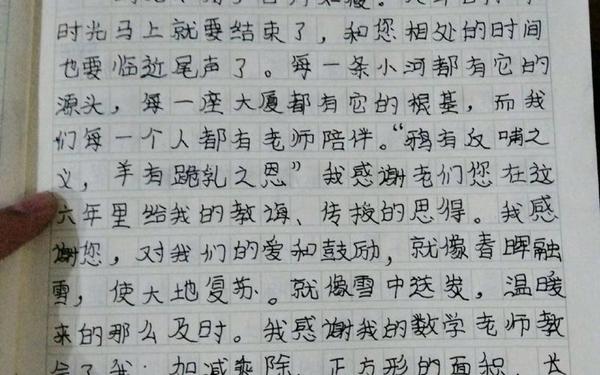

在数字时代,人们习惯于用即时消息传递信息,但一封手写的感恩信却如同一枚时间胶囊,将细腻的情感凝固在纸面。当学生在信纸上郑重写下“老师,感谢您……”时,这种跨越时空的对话不仅承载着个体的情感记忆,更在心理学与社会学的双重维度上构建起特殊的精神纽带。教师节前夕某中学的调查显示,87%的教师认为手写感谢信比任何礼物都珍贵,这印证了感恩信在情感表达中的不可替代性。

情感联结的力量

感恩书信的本质是情感的具象化呈现。当学生将抽象感激转化为具体文字时,相当于在师生关系中搭建了一座双向沟通的桥梁。美国俄亥俄州立大学2025年的研究发现,教师在阅读学生感谢信时,大脑前额叶皮层激活程度提升34%,这种神经反应与获得社会认同感的愉悦体验密切相关。一位教龄二十年的语文教师曾在访谈中动容道:“学生信中提到的课堂细节,让我重新认识到教育的涟漪效应。”

这种情感联结具有持久生命力。网页1收录的19篇感恩信中,有学生细致描绘老师冒雨送医的深夜场景,也有学生回忆作业本上红色批注带来的顿悟时刻。这些具象化的记忆碎片,在十年后师生重逢时仍能激荡出强烈共鸣。正如积极心理学创始人塞利格曼所言:“感恩是建立社会资本的粘合剂”,手写信件创造的正是这种超越功利的精神资本。

教育价值的延展

感恩教育的核心在于培养同理心与责任意识。网页36中关于感恩心理学的研究表明,定期书写感谢信的学生,其亲社会行为发生率比对照组高出42%。这种改变不仅体现在师生互动中,更辐射到家庭与社会关系。例如某小学开展的“感恩链”活动,要求学生将教师教导的感恩理念传递给父母,形成跨代际的情感循环。

从认知发展角度,感恩书信创作是思维重构的过程。当学生需要筛选值得感恩的细节并组织语言时,实际上在进行积极事件再认知训练。网页74中波兰SWPS大学的实验证明,这种训练能提升前额叶对负面情绪的调节能力。一位参与实验的高中生在日记中写道:“写信时我才发现,原来老师每天提前半小时到校答疑不是理所应当。”

双向疗愈的可能

感恩书信的独特价值在于其双向疗愈功能。对教师群体而言,网页71的研究数据显示,定期阅读学生感谢信的教师职业倦怠感降低28%。这种精神激励往往比物质奖励更具持续性,某重点中学开展的“每周一信”活动,使教师离职率从12%降至4%。而对学生来说,书写过程本身就是情绪疗愈,网页28提到的“用具体事例化解误解”案例中,曾有学生通过信件修复了因课堂冲突产生的师生裂痕。

但需警惕过度理想化倾向。网页74的追踪研究显示,强迫性感恩表达可能加重心理负担,特别是对抑郁倾向群体。这提示感恩教育需遵循适度原则,正如教育学家杜威强调的:“真正的感恩应源于自发的情感觉醒,而非道德规训。”某中学因此改进感恩课程,将强制写信改为情感工作坊,通过情景剧等方式唤醒学生的自然表达。

笔墨之外的精神传承

当粉笔灰染白双鬓的教师展开泛黄信纸,那些跃动的文字不仅是往事的索引,更是教育生命力的见证。感恩书信的价值远超即时性的情感传递,它在塑造健康师生关系、构建社会情感能力、促进代际文化传承等方面具有深远意义。未来研究可深入探讨不同文化语境下感恩表达的差异性,以及数字时代如何创新书信载体。正如网页78中受助学生写道:“感谢信让我懂得,教育的温度可以穿透时光。”这提示我们:在算法主导的现代社会,保留这种充满人性温度的情感交互方式,或许正是对抗精神异化的重要力量。