在高校学生自治组织的架构中,学生会外联部犹如连接校园与社会的神经网络,承担着资源整合与对外交流的双重使命。作为学生会五大常规部门之一,外联部与秘书处、学习部、宣传部、组织部共同构成了学生事务管理的核心力量,形成了一套既分工明确又协同联动的运行机制。这些部门通过职能互补,既服务于学生的成长需求,又成为校园文化建设的实践平台,其运作模式深刻影响着高校学生工作的生态格局。

职能定位:外联部的三维价值

外联部的核心职能体现为资源枢纽、实践平台和形象窗口三重维度。作为资源整合者,该部门通过与企业的战略合作,年均为校级活动筹集超过80%的运营经费。例如北京某高校外联部通过建立"校企合作资源库",三年内累计引入企业赞助逾300万元,覆盖学术讲座、创新创业大赛等二十余类活动。这种商业化运作不仅解决经费问题,更将市场思维引入校园,如某高校与运动品牌联合开展的"校园文化周",既实现品牌推广,又为学生提供产品体验岗位。

作为实践载体,外联部的工作场景模拟真实的商业谈判环境。数据显示,参与过赞助洽谈的学生在沟通能力、危机处理等职场素养评估中平均得分高出非参与者27%。上海某高校推行的"双导师制",由企业高管与校内教师共同指导外联项目,使学生在实战中掌握SWOT分析、项目路演等专业工具。而作为形象大使,外联部成员在高校开放日、校际联赛等场合的礼仪表现,直接影响外界对学校管理水平的认知评价。

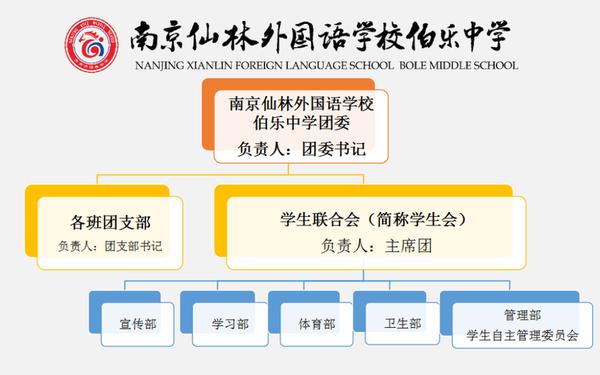

核心任务:五大常规部门协作图谱

学生会五大常规部门的协作网络构成学生服务体系的主干。秘书处作为中枢神经,通过建立跨部门联席会议制度,实现信息流的实时共享。其开发的OA协同系统将活动审批周期从传统模式下的5天缩短至8小时,显著提升组织效能。学习部打造的"学术星链计划"与外联部引进的企业资源深度耦合,某次人工智能论坛即通过外联渠道引入行业专家,配合学习部组织的案例竞赛,形成产学研闭环。

宣传部与组织部的协同则展现文化传播的乘数效应。在迎新晚会筹办中,宣传部通过大数据分析确定传播策略,组织部统筹300余名志愿者进行场景化服务,外联部引入的AR技术赞助使活动传播量提升4倍。这种跨部门协作模式已衍生出"活动矩阵"概念,即通过资源叠加创造1+1>2的协同价值。

机制创新:实践中的范式突破

数字化转型推动着部门职能的迭代升级。外联部开发的"赞助价值评估模型",通过量化指标计算企业诉求与校园活动的匹配度,使合作成功率从传统模式的35%提升至68%。某高校试点的"虚拟外联部"项目,运用元宇宙技术搭建校企洽谈空间,半年内完成跨境合作3项,开创了远程协作新范式。

在风险防控领域,部门建立的三级预警机制颇具借鉴意义。基础层通过合同范本库防范法律风险,操作层设置双人复核制度规避资金漏洞,战略层则建立企业信用评级体系。这套机制在某次赞助纠纷中成功止损20万元,相关经验已被多地高校采纳。

发展挑战:未来演进路径

当前机制面临三方面挑战:资源依赖度过高导致的创新惰性,跨校区协作中的信息衰减,以及商业化运作与教育属性的平衡难题。某985高校的调研显示,过度依赖企业赞助使31%的活动出现内容妥协现象。建议建立"资源池+自主基金"的混合模式,通过校友捐赠、知识付费等途径拓展资金来源。在技术层面,区块链技术的引入可望解决跨校区协作中的信任成本问题,智能合约的应用能提高合作透明度。

人才培养体系的重构尤为迫切。现行部门培训多侧重技能传授,而忽视价值观塑造。建议构建"专业能力+商业+社会责任"的三维培养模型,将ESG理念融入实践项目。某高校试点将联合国可持续发展目标(SDGs)作为外联项目评估指标,使学生在商业谈判中自觉考量社会效益,该模式值得推广。

学生会外联部与五大常规部门的协同发展,实质是教育场域中资源整合机制的持续进化。这种机制既要保持市场化运作的效率优势,又需坚守育人本质的文化品格。未来研究可深入探讨数智化转型中的组织重构、跨文化交际能力的培养路径,以及非营利性组织管理理论在学生会的应用转化。只有实现工具理性与价值理性的动态平衡,才能真正释放学生自治组织的育人潜能。