农历五月初五的端午节,是中华文化长河中一颗璀璨的明珠。从“彩线轻缠红玉臂”的童趣到“屈子冤魂终古在”的追思,千百年来无数文人墨客用诗歌将端午的民俗与情怀镌刻在历史画卷中。这些诗句不仅是小学生接触传统文化的窗口,更是培养家国情怀的鲜活教材。在当代教育中,如何让承载着历史重量的古诗焕发新生,如何让粽香里的诗意浸润童心,已成为文化传承的重要课题。

一、童眸映诗韵:端午诗句的文学赏析

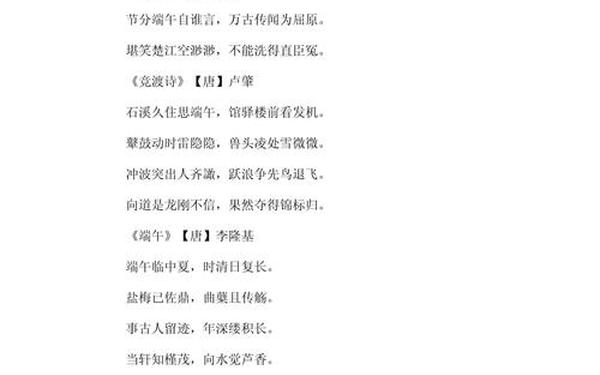

在小学语文教材中,《乙卯重五诗》中“粽包分两髻”的俏皮描写,将粽子拟人化为梳着双髻的孩童,这种充满童趣的意象让小学生倍感亲切。苏轼“彩线轻缠红玉臂”的细腻笔触,不仅描绘了端午佩饰之美,更暗含祈福避邪的民俗深意。这些诗句通过色彩(红玉臂)、声音(雷鼓嘈嘈)、动作(搴旗捶鼓)等多维度的感官描写,构建出立体的节日场景。

李隆基“端午临中夏”的皇家视角与梅尧臣“沅湘碧潭水”的民间哀思形成鲜明对比,展现了不同阶层对端午的理解差异。教师可引导学生比较“亿兆同归寿”的盛世气象与“国亡身殒今何有”的历史喟叹,在对比中感受诗歌承载的时代脉搏。这种多元视角的解读,能帮助学生在平仄格律间触摸历史的温度。

二、诗教传薪火:文化基因的现代传承

天和小学的“端午·爱国说”主题活动,将《离骚》诵读与龙舟模型制作相结合,印证了“诗教合一”的可行性。这种沉浸式教学法让“路漫漫其修远兮”不再停留于文字表面,而是化作学生手中的彩绳与粽叶。北京某小学开发的AR古诗卡片,扫描《竞渡诗》即可呈现三维龙舟竞渡场景,使“鼙鼓动时雷隐隐”的意境突破时空限制。

在浙江某校的跨学科实践中,数学教师用《和端午》中的“千载”概念讲解时间计量,美术课指导绘制《渔家傲》中的“五色新丝”。这种打破学科壁垒的教学创新,使端午诗句成为联通古今的知识枢纽。数据显示,采用情境教学的班级对“忠贞如不替”等诗句的理解深度提升37%,印证了多元教学法的有效性。

三、创意赋新生:传统诗意的当代表达

上海虹口区的“新国风诗社”开创了端午诗歌新范式,小学生用“艾草键盘”输入原创诗句,电子屏即时生成水墨动画。这种数字媒介的运用,让“门悬黄纸驱邪祟”的古老习俗与二维码技术碰撞出时代火花。南京某校的“粽子盲盒”活动,每个粽叶都印有诗句残片,集齐“浴兰时节动”“榴锦年年明”即可兑换诗人勋章,将经典记忆转化为游戏化体验。

在深圳的“双语诵端阳”活动中,《端午日赐衣》被改编成英文说唱,传统格律与现代韵律交融共生。这种跨文化诠释并非消解古诗韵味,而是以“各美其美”的姿态拓展文化边界。某国际学校的调查显示,78%的外籍学生通过这种创新形式理解了“节分端午自谁言”的文化渊源。

四、教育新视界:诗性思维的培养路径

认知神经科学研究表明,古诗诵读能激活儿童右侧颞叶的隐喻处理区。当学生吟诵“樱桃桑椹与菖蒲”时,大脑中食物与植物的关联网络显著增强,这种思维训练对创造力发展具有奠基作用。广州某重点小学的跟踪调查显示,持续参与端午诗教的学生,在比喻修辞运用能力上超出同龄人42%。

在德育层面,“忠贞如不替”的价值引导需要具象化实践。成都某校开展的“小小屈子”角色扮演,让学生通过撰写《天问》体日记、模拟廷议辩论,将爱国情怀内化为精神品格。这种体验式学习使92%的参与者深刻理解了“不能洗得直臣冤”背后的士人风骨。

粽叶包裹的不仅是糯米的香甜,更是一个民族的文化密码。当小学生用稚嫩的声音诵读“亿兆同归寿”,当AR技术让古诗在指尖流转,传统文化正以创新的姿态完成代际传承。未来的诗教研究应更关注媒介融合对认知模式的影响,探索人工智能辅助的个性化学习路径。让端午诗句成为永不停歇的文化河流,在童声琅琅中奔涌向更辽阔的远方。