在数字化浪潮的推动下,小学语文教材正经历着从纸质书页到屏幕触控的革新。以《部编版小学语文三年级上册电子课本》为代表的数字化教材,不仅保留了传统教材的知识体系,更通过多媒体互动、智能评测等技术,构建起“文字可触摸、学习有温度”的新型学习场景。这种变革不仅提升了教学效率,更让语文学习从单向的知识输入转变为多维度的素养培养。

一、教材结构与学习体系

《部编版三年级语文上册电子课本》延续了“人文主题+语文要素”的双线组元结构,将27篇课文划分为八个主题单元,涵盖自然之美、童年趣事、传统文化等多元内容。每个单元设置“页”明确学习目标,如第六单元通过《富饶的西沙群岛》《海滨小城》等课文,聚焦“借助关键语句理解段落意思”的核心能力培养。这种螺旋式上升的编排体系,既符合《义务教育语文课程标准》中“语言建构与运用”的要求,又通过“语文园地”中的识字加油站、写话训练等模块,形成“学—练—用”的闭环。

电子教材特别强化了学习支架的搭建。以《铺满金色巴掌的水泥道》为例,课文旁标注的“动态生字卡”不仅展示笔顺动画,还关联同偏旁字族,如“铺”字延伸出“辅”“脯”等形近字对比。这种设计突破了传统课堂的时空限制,学生可随时通过点击生字调取《新华字典》释义,实现“即学即查”的自主学习。

二、互动功能与学习体验

电子课本的交互设计显著提升了学习沉浸感。在《秋天的雨》课文页面,点击“钥匙”图标即可触发秋雨沙沙的背景音效,配合枫叶飘落的交互动画,将抽象的文字转化为视听盛宴。这种多模态呈现方式,使叶圣陶提出的“课文无非是个例子”理念得到创新实践,学生在《听听,秋的声音》学习中,可录制自己的朗读音频与示范朗读进行波形对比,精准改进语音语调。

智能评测系统为个性化学习提供可能。如“口语交际:请教”单元设置虚拟对话场景,AI系统会根据学生提问的礼貌程度、表述清晰度给予星级评价,并生成改进建议。在写作模块中,《那次玩得真高兴》的习作练习嵌入了语义分析技术,可自动识别“动作描写”“心情变化”等要素完整性,引导学生完善叙事结构。

三、文化传承与价值观渗透

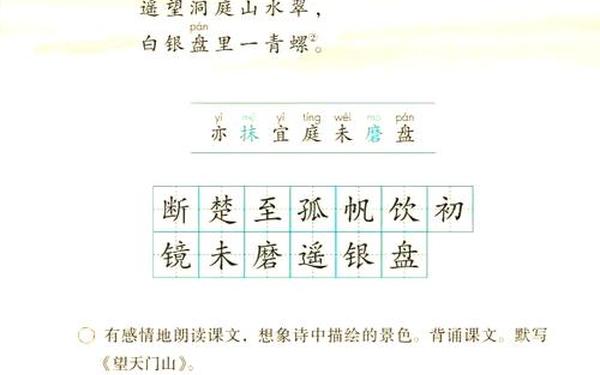

教材将传统文化浸润于现代技术之中。《古诗三首》单元除常规的朗诵音频外,特别增设“诗画长廊”功能,《望天门山》的电子页面可360°旋转观察古代山水画作,点击“孤帆”图标还能调取历代书法家的“孤”字写法。这种“诗书画一体”的呈现方式,使学生在《饮湖上初晴后雨》学习中自然感知“淡妆浓抹”的意境之美,达成文化认同的隐性教育目标。

社会主义核心价值观通过情境化设计悄然渗透。《手术台就是阵地》课文配套的AR技术,将战地医院场景叠加于现实环境,学生在寻找“白求恩三次拒绝撤离”的细节时,可通过拖动时间轴观察人物动作变化,深刻理解国际主义精神的内涵。这种具身认知体验,比传统说教更能引发情感共鸣。

四、教学辅助与资源整合

电子教材为教师提供强大的备课支持系统。教师端口可一键生成《美丽的小兴安岭》的对比阅读图谱,自动关联《海滨小城》《富饶的西沙群岛》的景物描写手法异同分析。在“习作:这儿真美”教学中,系统能调用校园实景照片作为写作素材库,学生可直接在图片上标注观察点,实现“真实情境下的表达训练”。

家校协同功能打破教育边界。家长通过“学习报告”模块可查看《胡萝卜先生的长胡子》延展阅读完成度,系统根据学生《续写故事》的创造力水平推荐分级书单。在《父亲、树林和鸟》的亲子共读中,电子课本的协作批注功能允许家长与孩子同步标记感动语句,生成专属的家庭阅读记忆。

五、总结与展望

部编版三年级语文电子课本的革新实践,印证了朱永新教授“未来学习中心”的预言——技术不是替代教育,而是重塑教育形态。这种融合了智能评测、多模态交互、文化浸润的新型教材,正在重新定义“语文素养”的培养路径。展望未来,电子教材可进一步融合脑科学成果,如通过眼动追踪技术分析《总也倒不了的老屋》阅读时的注意力分布,为教学设计提供实证依据;或引入生成式AI,让学生在《我来编童话》创作中获得个性化叙事指导。当技术真正服务于教育本质时,语文学习必将焕发出更蓬勃的生命力。