在当代职场生态中,个人原因辞职已成为劳动者调整职业轨迹的常见方式。据2023年《中国职场流动调查报告》显示,约58%的主动离职行为源于个人职业发展需求。这种选择往往折射出个体对职业价值的深度思考——当现有岗位无法满足专业成长需求或与长期规划产生偏离时,理性调整成为突破发展瓶颈的必然路径。

职业错位是个人原因辞职的核心驱动力之一。某咨询机构对500名离职者的追踪研究发现,32%的受访者因岗位技能与个人专长不匹配而选择离开。这种错位不仅体现在技术层面,更涉及价值认同的深层矛盾。如某科技公司工程师在辞职信中所述:"持续三年的项目开发使我意识到,创造性设计才是职业热情所在,而当前岗位更侧重流程执行。"这类案例揭示了职业锚点转移带来的决策逻辑。

职业转型则需要系统化的路径设计。哈佛商学院教授约翰·科特指出,成功的职业转换需经历"认知重构-能力迁移-资源整合"三个阶段。在辞职信中,申请人应清晰呈现这种递进关系:首先说明现有工作与目标岗位的能力重叠部分,其次列举已完成的知识储备(如资质认证、项目经验),最后阐明新方向与企业战略的潜在关联。这种结构化表达既能体现决策的审慎性,也可降低用人单位的疑虑。

二、家庭责任与身心健康的平衡诉求

现代职场人普遍面临工作生活整合的挑战。世界卫生组织2024年数据显示,中国职场抑郁症发病率较五年前上升27%,其中工作家庭冲突是主要诱因。这种情况下,辞职信中的家庭因素陈述需把握"事实呈现"与"情感克制"的平衡。某跨国企业HR总监建议采用"3W"原则:何时(When)出现家庭需求、何种(What)具体责任、怎样(How)影响工作表现。

健康因素的处理更需要策略性表达。研究发现,直接披露重大疾病可能导致雇佣歧视,而模糊表述又易引发诚信质疑。折中方案是提供医疗证明的意愿声明,如"附三甲医院出具的诊疗建议,说明现阶段需配合系统治疗"。同时强调"在职期间始终保持专业水准",避免给用人单位留下推卸责任的印象。某教育机构教师的辞职案例显示,这种表述使离职交接期缩短40%,且保持了良好的职业口碑。

三、组织变革中的适应性调整

数字化转型浪潮催生了前所未有的组织变革。德勤2024年调研表明,67%的企业正在进行业务模式重构,这直接导致14%的员工因无法适应新要求而离职。在此类辞职信中,应避免组织变革,转而突出个人能力边界。可参照"肯定变革必要性+能力差距分析+持续学习计划"的框架。某制造业主管的辞职信即成功运用该模式,既获得离职补偿,又受邀成为转型顾问。

价值观冲突的处置更需要智慧。心理学研究显示,当个体与组织价值观差异超过30%时,工作投入度会骤降56%。在陈述这类原因时,建议采用"感恩成长+理念差异"的对比结构。如某互联网公司员工的离职陈述:"贵司强调狼性文化培育了我的执行力,但人文关怀的价值取向促使我寻找更契合的平台。"这种辩证表达既保持了职业风度,又明确了决策的不可逆性。

四、法律规范与职业的双重考量

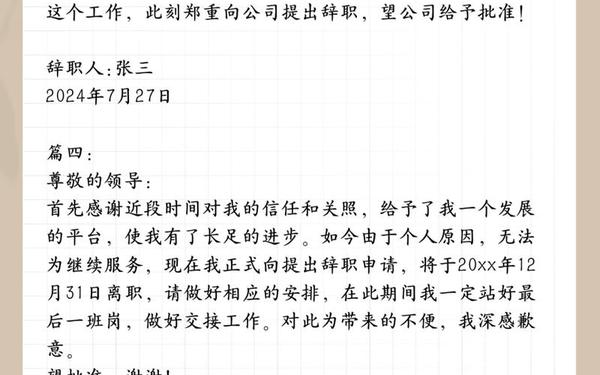

《劳动合同法》第三十七条规定了劳动者解除合同的程序要件,但实践中仍有23%的劳动争议源于辞职文本瑕疵。规范的辞职信应包含:完整用人单位名称、明确解除意向、法定期限起算点、工作交接承诺四项法定要素。某仲裁案例显示,缺失生效日期的辞职信使员工多承担了18天工资损失。

职业的坚守关乎个人品牌的长远价值。麦肯锡职业发展模型强调,离职阶段的表现影响未来35%的职业机会。建议在信中设置"感恩培养-成果总结-关系维护"的情感线。某金融从业者的辞职文本因提及"在贵司获得的风控体系知识,将始终指导我的职业操守",使其在新岗位竞聘中获得优先推荐。这种超越功利的情感联结,往往能创造意想不到的职业机遇。

总结而言,个人原因辞职书的撰写是职业决策的艺术化呈现。它既要遵循法理逻辑的刚性约束,又要蕴含人文关怀的柔性智慧。在数字技术重塑雇佣关系的今天,劳动者更需掌握"理性决策+情感表达"的双重能力。未来研究可深入探讨代际差异对辞职表述的影响,以及人工智能在离职文本优化中的应用潜力。对个体而言,每次职业转换都应成为能力升级的阶梯,而非简单的工作更替。