在语言学习中,反义词的掌握是理解词语内涵、提升表达精准度的重要环节。以“小心”为例,其反义词系统不仅涉及多个词汇的语义辨析,更在儿童语言教育中承担着思维启蒙的功能。对于二年级学生而言,“小心”与“大意”“粗心”等反义词的对比学习,既是基础词汇积累的必经之路,也是逻辑思维训练的起点。本文将从词义辨析、教育价值及实践应用三个维度展开探讨,揭示反义词学习对语言能力发展的深远影响。

一、词义系统的多维解析

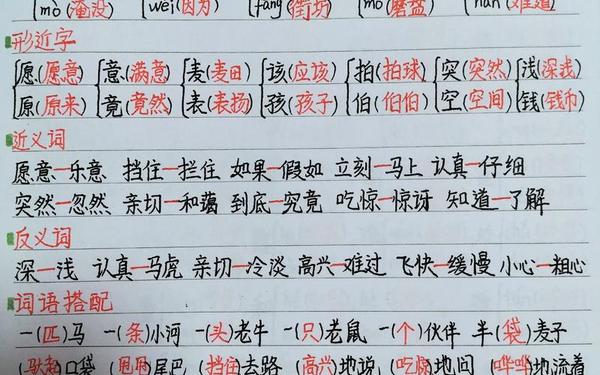

从语义学角度,“小心”指代谨慎、专注的心理状态,其反义词群呈现丰富的语义层次。在《现代汉语词典》释义中,“大意”强调疏忽性认知缺失,“粗心”侧重细节处理失当,“鲁莽”体现行为决策的草率,“莽撞”则指行动缺乏预判。例如在驾驶情境中,“小心观察路况”与“鲁莽加速超车”构成行为层面的对立;在实验操作时,“仔细核对数据”与“粗心算错数值”形成态度维度的反差。

词义辨析需结合具体语境。以《醒世恒言》中“小心精洁”的描述为例,该语境下的“小心”指向恭敬态度,其反义词应为“放肆”而非“粗心”。这说明古代汉语与现代汉语的语义演变,要求教学过程中加强历时性对比。研究者周荐指出,反义词的对应关系具有动态性,如“小心”在“谨慎”义项下对应“鲁莽”,在“细致”义项下则对应“马虎”,这种多义性特征需通过例句对比帮助学生理解。

二、教育实践的双重价值

在二年级语文教材中,《蓝色的树叶》等课文通过“小心—大意”的对比,构建具象化认知场景。教师采用角色扮演法,让学生分别演绎“小心包书皮”和“大意撕破书本”的情景,通过行为后果的直观对比,强化反义词的语义记忆。这种体验式教学符合皮亚杰认知发展理论,将抽象词汇转化为具体可感的操作过程。

神经语言学研究表明,7-8岁儿童的前额叶皮层进入快速发展期,反义词配对练习能有效激活双侧额下回与角回。教学实验显示,采用“反义词卡牌游戏”的班级,在词汇测试中的准确率比传统背诵组提高23%。例如设计“小心—___”填空卡牌,配合“过马路”“做手工”等场景插图,促使学生在语义网络中进行多通道联结。

三、现实应用的平衡智慧

反义词的辩证关系在生活中具有指导价值。黄河艄公的“小心注视水势”与“大胆破浪前行”,正是反义词的动态平衡典范。这种“谨慎与果敢”的智慧,在科技创新领域同样适用:工程师需要“小心验证数据”,同时“大胆突破技术瓶颈”。教育者可引导学生分析航天发射案例,理解“99.6%的精细检查”与“跨越未知领域的勇气”如何共同成就科学突破。

从建筑学的“胆大心细”设计理念,到医学领域的“细致诊断与创新疗法”,反义词的应用彰显人类思维的辩证特性。在儿童教育中,可通过搭建积木活动,要求学生在“小心保持平衡”与“大胆创造造型”间寻找最佳方案,培养风险预判与创新能力的协同发展。

本文通过多维度剖析,揭示“小心”反义词体系不仅是语言符号的简单对立,更是思维训练与文化传承的载体。建议未来研究可深入探索:①反义词学习与执行功能发展的神经机制;②数字化教育工具在反义词教学中的应用效能;③反义词认知对跨学科思维的影响路径。正如语言学家吕叔湘所言:“反义词是打开汉语思维之门的钥匙”,其教育价值值得持续深耕与创新。