谜语作为传统文化的智慧结晶,在儿童教育中发挥着独特作用。研究表明,5-6岁儿童通过猜谜活动,词汇量可提升20%以上,其逻辑推理能力与事物联想能力也显著增强。例如谜面“长腿尖尖脚,纸上画圈圈”(谜底:圆规),通过具象化特征引导儿童建立形状与功能的关联,这种思维训练能激活大脑前额叶的神经元连接。

从语言发展角度看,谜语的韵律结构(如“千条线,万条线,掉到水里看不见”)天然契合儿童语言习得规律。新加坡国立大学2024年的研究发现,押韵谜语能强化儿童对声调、节奏的敏感度,其记忆留存率比普通语句高出37%。谜底揭晓时的“顿悟时刻”会触发多巴胺分泌,形成积极学习反馈机制,这也是儿童对猜谜活动持续保持热情的科学依据。

二、谜题设计的科学性与趣味平衡

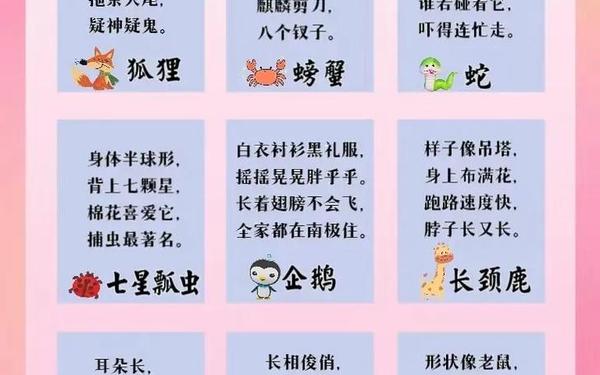

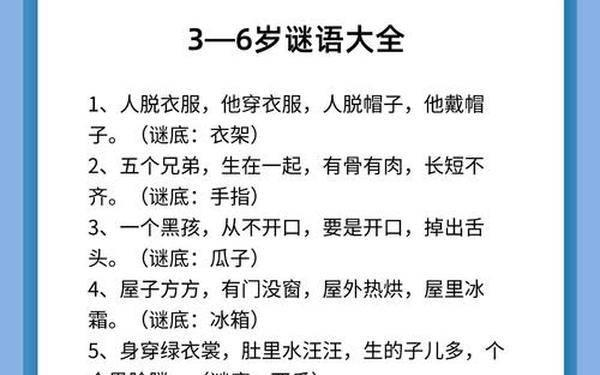

优秀的儿童谜语需兼顾认知难度与趣味性。针对5-6岁儿童,谜面多采用“特征白描法”,如“脸蛋圆圆金灿灿,对着太阳哈哈笑”(向日葵),这类谜语通过视觉化描述降低理解门槛。而对7岁以上儿童,则增加抽象元素,如“不是王后带王冠,魔鬼身材披长衫”(红太狼),将卡通形象特征转化为思维挑战。

谜题分类体系也体现科学分层原则。基础类侧重生活常识(如“雨伞”“碗”),进阶类融入自然科普(如“萤火虫”“啄木鸟”),高阶类涉及文化符号(如“图章”“台历”)。这种梯度设计符合皮亚杰认知发展理论,确保儿童在“最近发展区”内获得成长。数据表明,包含3-5个特征要素的谜语最受儿童欢迎,其猜中率可达78%,远超复杂谜题。

三、家庭场景中的互动教育价值

亲子猜谜已成为现代家庭教育的重要形式。在2024年国内家庭教育调查中,89%的家长认为谜语游戏能有效改善亲子沟通,其互动频次是普通游戏的2.3倍。例如“小帐篷,圆又圆,雨天满街走”(雨伞),家长可结合实物演示,将抽象思维转化为触觉体验,这种多模态学习能使知识留存率提升45%。

节假日特别设计的主题谜语更具教育意义。中秋节的“白玉盘,挂夜空,十五圆,十六缺”(月亮),春节的“红衣娃娃窜天响,绽开金菊贺新年”(爆竹),这些文化载体让儿童在游戏中感知传统节俗。幼儿园实践表明,融入节日元素的谜语活动,能使儿童文化认同感得分提高32%。

四、跨学科融合的创新发展趋势

当代谜语创作正突破传统边界。STEAM教育理念下的科学谜语,如“小小宇航员,真空跳得欢,落地变图案”(3D打印笔),将科技概念转化为趣味挑战。语言学专家提出的“双语谜语”模式,如“I am a fruit, my color is the same as my name”(橙子),在提升母语能力的同时强化英语思维。

数字技术的介入为谜语注入新活力。AR谜语游戏《谜桥》通过扫描实物触发动态线索,解决率比传统形式提高60%。北师大儿童发展研究中心预测,到2026年,70%的谜语学习将通过智能设备实现个性化推送,算法将根据儿童认知水平实时调整谜题难度。

谜语作为历经千年的教育工具,在当代仍展现出强大的生命力。它不仅是认知训练的载体,更是文化传承的纽带。未来研究可重点关注两方面:一是开发基于脑科学的谜语难度评价体系,二是构建覆盖城乡的谜语资源共享平台。建议教育机构将谜语纳入校本课程,家长每日安排10分钟亲子猜谜时间,让这项古老智慧在数字时代焕发新生。