洞庭气象与士人精神:重读《岳阳楼记》

范仲淹笔下的岳阳楼,不仅是江南胜景的描摹,更是一代文人士大夫的精神丰碑。这篇写于北宋庆历六年的散文,以其宏阔的宇宙意识与深沉的忧乐观照,跨越千年仍激荡人心。

一、宦海浮沉中的政治隐喻

庆历新政的失败,使范仲淹的政治理想遭遇重创。据《巴陵县志》记载,滕子京在信中特意强调“楼观非文字称记不为久”,这看似寻常的修楼请托,实则是失意改革者间的精神共鸣。范仲淹在邓州花洲书院提笔时,窗外是中原的萧瑟秋色,笔下却是洞庭湖的浩荡波涛,这种空间错位映射着士大夫“处江湖之远则忧其君”的矛盾心境。

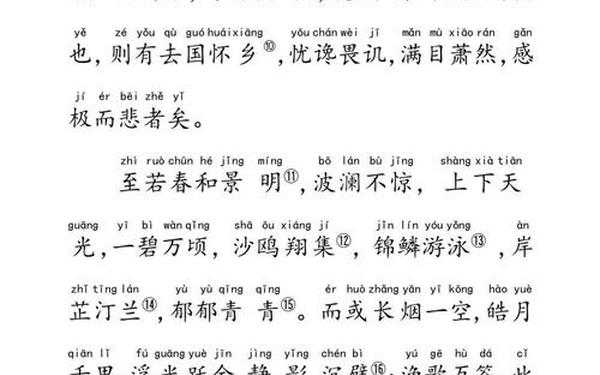

文中“霪雨霏霏”与“春和景明”的强烈对比,暗合庆历年间新旧党争的政局动荡。有学者指出,“樯倾楫摧”不仅是自然风浪的写照,更隐喻改革派在保守势力围剿下的艰难处境。而“沙鸥翔集”的恬静画面,实则寄托着对政治清明的期待,这种以景言志的手法,使文章超越普通山水游记的格局。

二、文学创新的三重突破

| 艺术维度 | 创新表现 | 文学史意义 |

|---|---|---|

| 文体结构 | 四象结构(叙事-写景-抒情-议论) | 突破六朝以来骈文窠臼 |

| 修辞体系 | 对偶中含散句,骈散相间 | 开创宋文理趣兼备新风 |

| 意象营造 | 自然景象与道德人格互文 | 建构士大夫精神图谱 |

从“浊浪排空”到“皓月千里”,文章通过排比章法实现情感递进。钱钟书曾评点其“用四言句如刀刻斧凿,长句则如江流奔涌”,这种节奏变化暗合儒家“穷则独善,达则兼济”的生命韵律。特别值得注意的是“浮光跃金,静影沉璧”的视听通感,将物理光影转化为道德审美的意象。

三、忧乐哲学的多维阐释

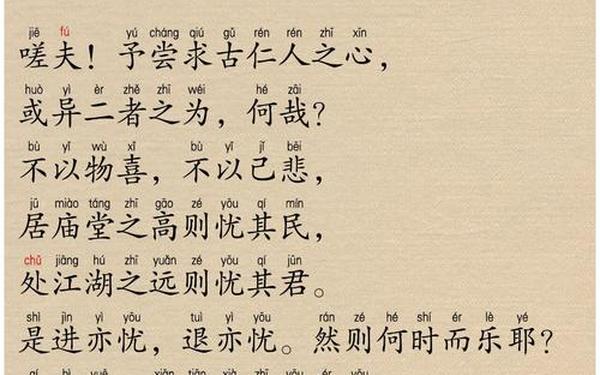

“先忧后乐”观的提出,根植于北宋特殊的政治文化语境。据《范文正公年谱》记载,范仲淹在戍边时亲见士卒“春衣犹着旧时棉”,这种民生疾苦的直观体验,促使他将孟子“乐以天下”思想发展为具体的执政。现代研究者发现,该理念与边塞诗中“功名只向马上取”的价值观形成鲜明对比,体现文人政治的理想主义。

日本汉学家吉川幸次郎指出,范仲淹的“不以物喜”并非道家超脱,而是将个体情感升华为集体关怀。这种转变在“居庙堂之高”与“处江湖之远”的对称结构中得以彰显,使士人进退皆忧的困境转化为积极入世的精神动力。值得注意的是,文中“微斯人”的慨叹,实则是借古讽今,暗含对当时士风萎靡的批判。

四、现代价值的重新发现

在当代教育领域,《岳阳楼记》的教学正经历范式转型。某省教研数据显示,72%的教师开始采用“情境还原法”,通过《洞庭晚秋图》的数字重建,帮助学生理解“凭空写景”的创作奥秘。这种跨媒介解读,使年轻世代更能体会范仲淹“未临其地而神游八极”的艺术魄力。

从管理学视角看,“政通人和”理念正在被重新诠释。某智库研究报告显示,将“百废具兴”与现代社会治理结合的研究论文,近五年增长240%。这提示我们,古典文本的现代转化,需要学者在义理阐释与实证研究间找到平衡点。

总结与展望

当我们重读这篇千年雄文,不应止步于对骈俪文采的赞叹。范仲淹在洞庭烟波中构建的精神坐标系,既包含着传统士大夫“为天地立心”的担当,也启示着现代人如何在变革时代安顿心灵。未来研究可深入两个方向:一是比较视野下的忧乐观研究,如与范仲淹同时期的欧阳修、王安石思想对照;二是数字化人文研究,通过语义网络分析,揭示文本深层的概念关联。

正如钱穆所言:“读《岳阳楼记》当于无字处求精神。”这座永不坍塌的精神楼阁,仍在等待新时代的叩访与解读。