唐代文学家韩愈的《师说》作为中国古代散文的瑰宝,不仅以犀利的笔锋批判了当时耻于从师的社会陋习,更通过精妙的文言表达构建了完整的师道理论体系。这篇兼具文学价值与思想深度的议论文,历经千年仍为语文教学的重点篇目,其丰富的文言现象与深邃的哲学思辨构成独特的研究维度。本文将通过多角度剖析,系统解读《师说》的语言特征、论证逻辑及文化内涵。

一、文言现象解析

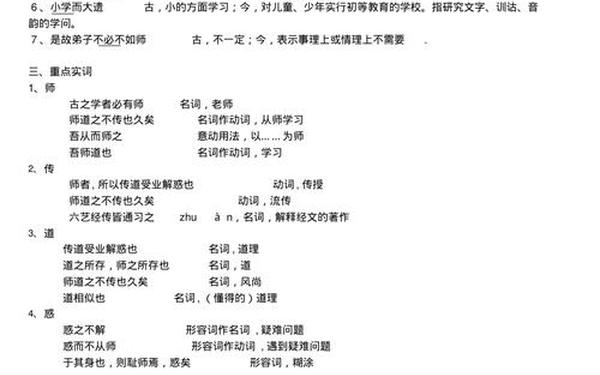

《师说》中蕴含大量典型的古代汉语现象,形成理解文本的核心难点。通假字方面,"受"通"授"揭示传授本质,"不"通"否"强化否定语气,这些通假现象映射唐代语音流变特征。词类活用更是展现韩愈语言创造力:

| 原文 | 活用类型 | 释义 |

|---|---|---|

| 吾从而师之 | 名词意动 | 以...为师 |

| 耻学于师 | 形容词意动 | 以...为耻 |

| 小学而大遗 | 形容词作名词 | 小的方面 |

古今异义词折射语义演变轨迹,"学者"从"求学之人"到"学术专家"的语义收窄,"众人"由"普通人"转为"多数群体",这些差异构成文言教学的认知障碍。特殊句式方面,宾语前置("句读之不知")与被动句式("不拘于时")的运用,既遵循古汉语语法规则,又增强论述气势。

二、论证逻辑架构

韩愈采用破立结合的论证范式,首段确立"传道受业解惑"的师道内核,构建"道存师存"的价值坐标。第二段通过三组对比形成批判张力:

- 圣人从师与众人耻师的纵向对比

- 童子习句读与成人弃大道的教育悖论

- 工匠相师与士族讥讽的社会镜像

这种对比论证使说理层次分明,如"今其智乃反不能及"的感叹,将反讽效果推向高潮。第三段引孔子师郯子等典故,既完成历史论证,又引出"术业专攻"的进步师生观,使理论建构兼具历史厚度与现实针对性。

三、翻译策略探究

文言翻译需平衡"信达雅"原则,如"师者所以传道"的处理,现代译本保留判断句式,通过补充连词显化逻辑关系。特殊句式的转换体现翻译智慧:

| 原文 | 翻译难点 | 处理方法 |

|---|---|---|

| 道之所存,师之所存也 | 判断句式 | 增补系动词"是" |

| 句读之不知 | 宾语前置 | 调整语序为"不知句读" |

虚词翻译尤需语境敏感性,"乎"在"生乎吾前"表时间,在"夫庸知其年之先后生于吾乎"则表反问语气,这种多义性要求译者深入把握文脉。文化负载词如"六艺经传"的译注,需辅以历史文化背景说明,避免信息损耗。

四、现实意义阐释

韩愈打破"年齿论师"的传统观念,提出"闻道先后"的师道标准,这与现代终身学习理念形成跨越时空的呼应。文中揭示的"位卑足羞"心理,在当代教育场域仍以学历歧视、职称偏见等形式存在,具有警世价值。

从教育哲学视角审视,"弟子不必不如师"的论断突破单向传授模式,为建构平等师生关系提供古典理论资源。这种思想与建构主义学习理论存在内在契合,提示传统经典与现代教育科学的对话可能。

《师说》研究需在语言学分析与文化阐释的双重视域中推进。未来研究可着重三个方向:其一,建立文言知识点数据库,量化分析语言现象分布规律;其二,运用话语分析理论解构文本的修辞策略;其三,开展跨文化比较研究,探求中华师道传统的现代转化路径。这既是对文化遗产的深度挖掘,更是对当代教育困境的智慧回应。