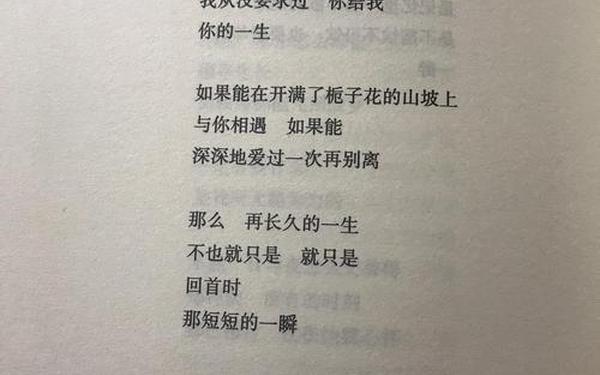

在台湾现代诗坛,席慕容以清丽婉约的笔触构建了一座诗意的花园,那里盛开着《一棵开花的树》的执着、《莲的心事》的幽怨、《青春》的仓促,以及《七里香》的乡愁。她的文字如夏荷般亭亭而立,将爱情、时间、乡愁等永恒主题编织成跨越时空的对话,而《绿》中“没有唱出来的歌”更以留白艺术暗示了生命未竟的绚烂。这位游走于诗画之间的创作者,用东方美学的含蓄与西方绘画的光影,在1980年代掀起一股跨越海峡的诗歌浪潮,至今仍在读者心中荡漾着层层涟漪。

一、主题交织的生命图景

席慕容的诗歌犹如多棱镜,折射出爱情、时间与乡愁的三重光谱。在《一棵开花的树》中,五百年的佛前祈愿化作满树繁花,这种将宗教意象与炽烈情感融合的创作手法,既延续了仓央嘉措式的情诗传统,又以“颤抖的叶”与“凋零的心”的物象转换,展现了现代女性对爱情的主动追求与宿命抗争。而在《莲的心事》里,“无缘的你啊/不是来得太早,就是太迟”的慨叹,则揭示了爱情中永恒的时空错位,这种怅惘在《错误》中被具象化为“传说的故事”与“无法修改的戏剧”,形成古典诗词中“此情可待成追忆”的当代回响。

当目光转向时间维度,《青春》以“发黄的扉页”隐喻记忆的褪色,将个体成长经验升华为集体生命感知,正如学者指出的“席慕容用个人化的写作,反映了整个时代的平均诗歌水准”。《千年的愿望》中“商时风/唐时雨”的意象并置,不仅呈现了历史纵深中的文化乡愁,更通过“剪下玫瑰/插入瓶中”的细节,暗示了传统在现代语境下的失落与重构。这种时空交织的书写在《父亲的草原母亲的河》中达到顶峰,父母口述的草原记忆与台湾海岛的现实经验,共同编织出离散者的精神原乡。

二、意象系统的美学建构

在席慕容的诗歌宇宙中,植物意象构成了精妙的象征体系。《一棵开花的树》以木本植物的坚韧承载五百年的守望,树干“慎重地开满了花”的悖论式表达,恰如研究者所言“用静态生命形式呈现动态情感,在含蓄外衣下隐藏激烈内心”。与之形成对照的,《莲的心事》中水生植物的“亭亭不惧”,通过“重门深锁”与“芬芳笑靥”的张力,将少女情思转化为具象化的存在困境,这种物我合一的创作手法,令人联想到李清照“绿肥红瘦”的婉约传统。

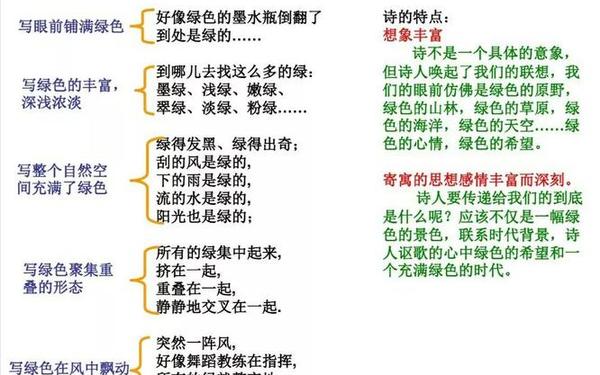

色彩与光影的调度则彰显其画家本色,《七里香》中“郁香”与月光的交织,构建出通感式的诗意空间,而《暮歌》里“将暮未暮的原野”捕捉色彩沉静与激情共存的瞬间,恰似印象派画作的光影实验。在《绿》的未竟诗篇中,“清凉的早上”与“逐行删去”的动作形成视觉留白,这种“没有唱出来的歌”的创作理念,暗合中国水墨“计白当黑”的美学原则,使缺席的绿色成为最强烈的在场。

三、艺术手法的跨界融合

席慕容创造性地将绘画的构图思维植入诗歌,《山月》中“月光剪影”的明暗处理,“深远的黑/透明的蓝”的色彩铺陈,使诗行具象为可凝视的画面,这种“诗中有画”的特质,既源自王维的古典传统,又融合了比利时皇家美术学院训练的西方视觉经验。在音韵层面,《抉择》采用“瞬间出现”与“缓缓老去”的节奏对比,形成类似音乐中的快慢板交替,而《戏子》中“今生今世”的重复咏叹,则强化了抒情主体的悲剧宿命。

其语言风格在通俗性与文学性间找到平衡点,《青春》中“仓促的书”的比喻通俗却精准,而《印记》里“暗香浮动恰好”化用林逋名句,展现出深厚的古典修养。这种“既俗且雅”的特质,正如台湾诗评家所言“架起了大众通向诗歌殿堂的桥梁”。在散文《槭树下的家》中,她更将这种平易近人的特质延伸至生活叙事,使诗意的栖居成为可触摸的现实。

四、情感共鸣的生成机制

席慕容诗歌的广泛传播,根植于其情感表达的真实性。《戏子》中“在别人的故事里流自己的泪”的剖白,精准击中了现代社会的情感疏离,这种集体心理的捕捉,使诗歌超越个体经验成为时代备忘录。《回眸》构建的“前世今生”轮回叙事,既暗合佛教文化传统,又以“不喝孟婆汤”的倔强,赋予爱情穿越生死的力量,这种浪漫想象在1980年代的文化解冻期尤其具有治愈功能。

从接受美学视角考察,其作品的开放性结构预留了多重阐释空间。《一棵开花的树》既可解读为爱情寓言,也可视为文化寻根的精神投射,这种多义性恰如研究者所言“每个人都能从中找到属于自己的诗”。而《绿》中“删去关联字”的创作自述,更将诗歌生成过程本身变为隐喻,暗示着情感净化的可能路径。这种文本的未完成性,使席慕容的诗歌在互联网时代依然焕发新生,在社交媒体中衍生出无数二次创作。

永恒绽放的诗性之花

席慕容的诗歌创作,在东方抒情传统与现代意识之间架起桥梁,其作品既是个体生命的呢喃细语,更是整个时代的情感年鉴。从《一棵开花的树》的执着到《绿》的留白艺术,从植物意象体系到跨界艺术手法,这些创作实践为华语诗歌提供了独特的审美范式。未来研究可进一步深入其蒙古族文化基因的影响,或比较两岸女性诗歌书写的异同,而数字化时代的传播学考察,或将揭示经典文本在新媒介环境下的再生机制。当读者在某个清凉的早晨重读这些诗行,依然能听见文字深处生命绽放的声响——那正是诗歌超越时空的永恒见证。