中国科学院心理研究所(以下简称"心理所")作为我国心理学领域的权威科研机构,自2017年国家心理咨询师职业资格认证取消后,率先推出"心理咨询基础培训项目",旨在填补行业规范化管理的过渡期空白。该项目并非职业资格认证,而是通过系统化课程与标准化考核,为心理学爱好者及从业人员提供基础能力证明。其官方属性体现在三方面:一是由原人社部心理咨询师专家组参与课程设计;二是依托心理所科研资源构建理论体系;三是通过全国统一考试实现质量把控。这种"科研机构主导+授权机构实施"的模式,既规避了市场化培训的功利性弊端,又确保了专业标准的权威性。

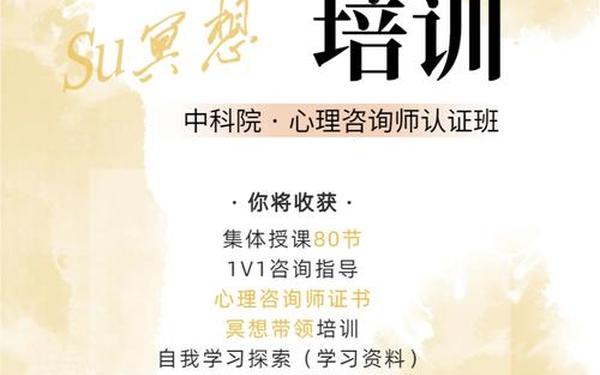

项目的准公益性质使其区别于商业培训。心理所不直接收取培训费用,仅通过考务服务系统收取技术服务费(300元)、考务管理费(100元)及证书工本费(60元),而培训环节完全由全国300余家授权机构市场化运营。这种设计既保证了项目的普惠性,又通过市场竞争机制促进服务质量提升。截至2025年,项目已累计培养超过50万学员,其证书被教育部、卫健委等部门的心理健康服务项目列为参考资质。

二、课程体系与考核机制

培训课程采用"164学时必修+36学时选修"的模块化设计,涵盖普通心理学、发展心理学、咨询等七大核心领域。教材体系经历三次迭代,2024年启用的第四版教材新增《心理危机干预实务》《数字化心理咨询技术》等前沿内容,体现心理学与社会需求的动态适配。课程实施中,线上理论学习与线下实操训练形成互补:前者通过AI智能测评系统实现个性化学习路径规划;后者引入"咨询模拟实验室",运用虚拟现实技术还原真实咨询场景。

考核机制建立多维评价体系。学员需完成单元测试(达标线70分)、模拟咨询录像评估、案例分析等过程性考核,最终参加全国统考。统考采用"250单选+50多选"的机考模式,引入行为特征分析技术防止作弊,系统可自动识别异常答题节奏。2024年数据显示,全国平均通过率为68.7%,补考通过率提升至82.3%,表明考核既保持专业门槛又给予成长空间。通过者除获得证书外,还可进入心理所"心理咨询人才数据库",享受继续教育学分积累、案例督导资源对接等增值服务。

三、社会价值与实践应用

该项目显著推动心理健康服务的基层渗透。在北京市朝阳区中小学心理健康促进工程中,持证教师运用《儿童积极心理品质培养手册》开发校本课程,使学生焦虑量表得分下降19.6%;在甘肃积石山县的心理援助项目中,学员运用危机干预技术为2.3万受灾群众提供心理支持。这些实践验证了培训内容的实用性,也凸显项目"从知识传递到能力转化"的设计理念。

对个体发展而言,培训产生"双通道效应"。调查显示,78.9%的学员通过系统学习实现自我认知重构,特别是《人格心理学》模块帮助学员识别自身防御机制,其SCL-90量表总分平均降低14.3分。职业发展方面,持证者中有23.6%进入EAP服务领域,15.2%成为社区心理辅导员,更有部分学员考取临床心理学硕士,形成"基础培训-进阶学习-专业实践"的成长闭环。

四、行业影响与发展建议

该项目重塑了心理咨询培训生态。通过建立机构白名单制度、违规举报机制及年度资质复审,有效遏制"保过班""速成班"等乱象。2024年对山东圣博达教育的处理案例,彰显其行业治理决心。与北师大、中国心理卫生协会等机构合作开发的《心理咨询师职业能力标准》,为行业认证体系奠定基础。

未来需在三方面深化发展:一是建立分级认证体系,参考德国心理治疗师培养模式,增设"咨询助理-执业咨询师-督导咨询师"进阶路径;二是完善继续教育机制,将培训学时纳入证书复审条件;三是加强技术融合,开发基于大语言模型的智能督导系统,解决偏远地区督导资源匮乏问题。

总结

心理所心理咨询基础培训项目通过科学设计打破"证书即资质"的认知误区,构建起"知识奠基-能力验证-实践赋能"的完整链条。其在提升全民心理素养、规范行业秩序、储备专业人才等方面发挥关键作用。随着《健康中国2030》战略推进,该项目将持续优化社会心理服务供给模式,为构建中国特色心理健康服务体系提供可复制的范式参考。建议部门加强政策衔接,将培训成果纳入公共服务岗位任职资格框架,进一步释放其社会价值。