治家有道:传统家训的智慧传承与实践

在中华文明的千年脉络中,家训家规如同基因般镌刻于家族传承的肌理之中。从《颜氏家训》到《朱子家训》,从诸葛亮诫子书到曾国藩家书,这些凝聚着先人智慧的治家格言,既是修身齐家的道德准绳,更是民族文化的精神密码。它们以精炼的语言承载着治家哲学,将勤俭、孝悌、诚信等价值观代代相传,成为维系家族和谐与社会稳定的无形纽带。

一、道德:立身之本

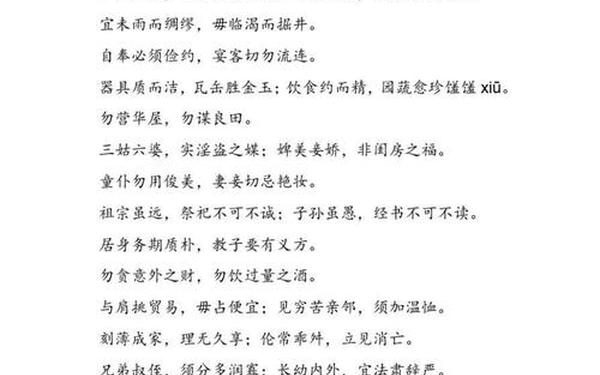

传统家训始终将道德修养置于首位。《朱子家训》开篇即言“黎明即起,洒扫庭除”,看似寻常家务,实为培养勤勉自律品格的起点。这种将日常行为与德行教化相结合的方式,使规范具象化为可践行的生活准则。王昶在《家诫要言》中强调“一念不慎,败坏身家有余”,警示后人慎独修身的重要性。

在人际方面,颜之推提出“父不慈则子不孝,兄不友则弟不恭”的互动原则,打破单向道德要求,构建家庭成员间的责任共同体。这种双向观在《治家格言》中体现为“施惠勿念,受恩莫忘”的处世智慧,既强调善行的无私性,又要求感恩的自觉性。

| 核心价值 | 《朱子家训》 | 《颜氏家训》 |

|---|---|---|

| 勤俭持家 | 一粥一饭当思来处不易 | 积财千万不如薄技在身 |

| 孝悌之道 | 宗祖虽远祭祀不可不诚 | 父母威严而有慈则子孝 |

二、教育理念:成人之道

传统家训特别注重教育方法论。诸葛亮在《诫子书》中提出“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,将心性修养与治学境界相融合。这种教育观在《袁氏世范》中发展为“立志言为本,修身行乃先”的知行合一理念,强调道德实践的重要性。

在知识传授层面,欧阳修“玉不琢不成器”的比喻揭示了后天教育的关键作用。而司马光更在《训俭示康》中通过“由俭入奢易,由奢入俭难”的辩证论述,将价值观培养融入生活细节。这些教育智慧至今仍在影响着现代家庭教育模式。

三、处世智慧:齐家之方

治家格言中蕴含着深邃的社会生存智慧。《增广贤文》提出“远亲不如近邻”,强调社区关系的重要性,而《治家格言》中“与肩挑贸易毋占便宜”则规范了商业交往的边界。这种将家庭扩展至社会关系的智慧,构建了传统社会的信任网络。

在处理家族内部矛盾时,张履祥主张“内外勤谨,守礼畏法”,将法治意识引入家族治理。吴麟徵提出“器量须大,心境须宽”,为解决代际冲突提供了心理调节路径。这些原则在现代家族企业管理中仍具有参考价值。

四、家国情怀:治国之基

“家国同构”的思想贯穿传统家训始终。颜之推“泯躯而济国”的训诫,将家族命运与国家兴亡紧密相连。陈毅“祖国如有难,汝应作前锋”的诗句,更是将忠孝精神升华为民族大义。这种情怀在《钱氏家训》中体现为“利在一身勿谋也,利在天下必谋之”的格局。

在当代研究中,武汉大学陈锋教授指出,家训通过“修身为本”到“治国平天下”的逻辑链条,构建了完整的体系。这种将个人修养与家国责任相统一的思想,为现代公民教育提供了历史参照。

传统的现代性转化

传统治家格言的当代价值,不仅在于道德训诫的延续,更在于其蕴含的适应性智慧。在数字化时代,我们需要:

- 创新传承载体,将家训精髓融入新媒体传播

- 构建跨文化对话机制,提炼普世性原则

- 加强实证研究,量化分析家训对现代家庭关系的影响

正如《颜氏家训》历经千年仍焕发生命力,优秀的家规文化必将在创造性转化中,继续滋养中国人的精神家园。这种古今对话,不仅关乎家族文化的赓续,更是中华文明现代重构的重要维度。